副刊

星期日文學‧譯作者的任務——由翻譯桑德堡、威廉斯的詩說起

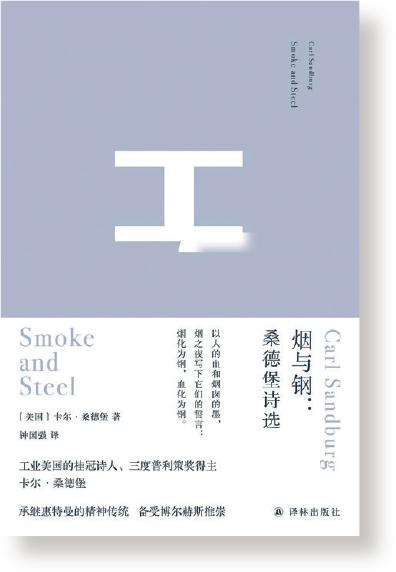

【明報專訊】今年我有兩本譯詩集出版:《春天及一切:威廉斯詩選》和《煙與鋼:桑德堡詩選》,分別由雅眾文化和譯林出版,均屬內地的出版社。

其實桑德堡那本早於4年前已譯好,但因種種原因,延至今年才出。威廉斯那本後來先上岸,由動手翻譯到付梓,不足一年,可算頗有效率。

我譯外國詩歌,不自這兩本起。打從十多年前起,我已把翻譯「當成一回事」來做。最早是受葉輝所囑譯出翁達傑的一輯詩,發表在《詩潮》上;之後陸續翻譯了斯特蘭德、斯塔福德、波帕、希米克(又譯西米克或西密克)、辛波絲卡、希尼、畢曉普、加斯堤斯、格拉斯、默溫、奧哈拉、李立揚、麗澤.穆勒等我極其欣賞的詩人,還有敘利亞詩人阿多尼斯、巴勒斯坦詩人阿爾卡興,以至昂山素姬等的詩作。其中,有些只略翻幾首,有些則愈翻愈合意,往往就廢寢忘餐一首接一首譯出來,然後投稿發表或放在自己的網誌「生長的房子」裏。

見賢思齊 譯介外國詩

動手翻譯外國詩,乃因曾經深深受惠於前人的優秀譯作,如趙蘿蕤譯艾略特,查良錚譯奧登,尤其是查譯奧登的〈在戰爭時期〉十四行組詩,其中第十八首「也為了使有山、有水、有房屋的地方,也能有人煙」之句,讓我當年一讀難忘,隨後不禁把它略改少許,一直置於自己的網誌首頁上——「生長的房子。叫有山有水的地方也能有人煙。叫有人煙的地方也能有山有水。」至於其他優秀的前行譯者,如卞之琳、戴望舒等,亦讓我獲益良多。及後因自己喜愛希尼,讀原文外亦讀譯本,一讀袁可嘉譯的版本,即大為折服,尤其是〈期中休假〉最後一句:「一隻四尺長的木箱,每年一尺長」,譯來精簡到位,無愧原作。

兩岸三地這幾十年來譯介外國詩,都有不少出色之作。若單論譯介美國現代詩,不得不提趙毅衡早於1985年編譯的《美國現代詩選》上下冊,不少我所認識的詩人,都不約而同以這兩冊書為進入美國現代詩的啟蒙;而我認為,單以選篇和翻譯水平而言,這兩冊至今仍比後來許多譯詩集優勝,因為趙毅衡善於選擇每一位詩人的代表作,譯來精準到位,文字乾淨,保持詩質,而且於我來說還有一份額外的「親切感」——至少他譯斯奈德的詩時,不會把「斧柄」譯成「斧子把」。

見賢思齊,從此讀到外國出色的詩(當然只限於英文詩或英文轉譯詩),想為文評介,見未有華文翻譯,或已有譯本未如己意時,便自己動手了。初時只限於零散篇章,《煙與鋼:桑德堡詩選》是我第一本能夠成書的譯作。

出版社譯林把它歸入「俄耳甫斯詩歌譯叢」第二輯(第一輯出版過布萊希特、勒內.夏爾、翁加雷蒂等詩選)。桑德堡並非我主動提出的選擇,因邀我譯詩的策劃主編凌越只提出龐德、桑德堡兩個選擇,我唯有選擇後者。那時我對桑德堡認識不深,比較熟悉的詩離不開〈霧〉、〈芝加哥〉和〈摩天大樓〉,尤其是〈霧〉,「霧來了,/以貓的細步」,這種簡單的意象詩無疑是極討好的,也是詩作坊常用的教材。我自接了這項任務後,才對桑德堡有較深入的認識。

桑德堡詩風 直白粗獷而深沉

桑德堡的成名作是《芝加哥詩鈔》,裏面的詩傾向直白,文句往往一瀉無遺,且大量採用美國俚語,因此當年出版,不少人譏之為粗糙野蠻,不夠精煉。但誠如著名評論家路易士.恩特梅爾指出,「桑德堡只有在面對野蠻暴行時才會顯得野蠻」,「而在其堅韌個性底下,他其實是最溫柔的在世詩人之一;當他運用口語以及極富隱喻性的俚語時,他是希望能在『輕快、耐嚼、兇猛的字句』中尋找一種全新的詩學價值」。這種詩風取向,無疑令桑德堡走上了繼承惠特曼的道路。其後出版的《剝玉米皮的人》和《煙與鋼》,桑德堡更進一步,在保持氣勢之餘,更加強了應有的詩力和節制力。我譯〈煙與鋼〉這首被稱為美國工業時代的史詩時,在龐沛而出的連綿排比句中,不時讀出細緻而深沉的段落,如「只有煙,煙,和一個人的血。/一個奔火者跑進去,跑出來,跑到別處去,/然後剩下——煙和一個人的血,/以及成品鋼,冰冷,呈藍。/……/以人的血和煙囱的墨,/煙之夜寫下它們的誓言:/煙化為鋼,血化為鋼……」。此外,收在《剝玉米皮的人》裏的〈草〉,更以沉痛而內斂之筆,把它寫進了美國詩歌的經典:

把屍體高高堆疊在奥斯德立兹和滑鐵盧。

把他們剷進泥土下讓我工作——

我是草;我掩蓋一切。

再把他們高高堆疊在蓋茨堡,

再把他們高高堆疊在伊普爾和凡爾登。

把他們剷進泥土下讓我工作。

兩年,十年,旅客們問起乘務長:

這是什麼地方?

我們到了哪裏?

我是草。

讓我工作。

《煙與鋼:桑德堡詩選》譯出後,等了4年仍未能出版,其間中美關係轉差,可能也是原因之一。去年,我又接獲另一家出版社雅眾文化的翻譯邀約,這次是威廉斯。無獨有偶,我為內地出版社翻譯的詩人,都是站在惠特曼的偉大傳統下;而這兩位,也或多或少與我的詩風有若干影響關連,難道以他們作為我譯事出版的開始,也是冥冥中的安排?

讀威廉斯詩作 思考詩為何物

威廉斯的詩,最為人熟悉的是〈紅色手推車〉和〈便條〉。我十多年前擔任公共圖書館新詩創作坊的導師時,便常用這兩首詩,作為刺激學員思考詩為何物的工具。〈紅色手推車〉好像意象主義一脈的作品,但詩中除了展示雨中(或雨後)偶見事物的色彩對照外,你要尋問它究竟隱喻什麼時,往往不得要領。〈便條〉一詩,你若把「我吃了/李子/那些在/冰箱裏的//那可能/是你/留作/早點的//原諒我/它們是那麼可口/那麼甜/那麼冰涼」連在一起,不作斷句分行,那麼它究竟是不是詩呢?那時大部分學員都認為它不是詩,甚至連一段好的散文也稱不上。可見詩在威廉斯手裏,是如何讓大家回過頭來,重新思索詩的本質和定義。

譯威廉斯之初,本以為會比桑德堡容易,畢竟桑德堡的詩有太多不易尋根索源的俚俗口語和地方風物。然而,一譯之下,發覺並不容易。即以〈紅色手推車〉為例,原文開首的so much depends/upon已經難譯,因為so much並無確實指稱的事物,譯成「那麼多事物/取決於」只是權宜。雖然,前人已有很多譯法可供參考,但它們都有不同的缺點,並沒有一個堪稱理想的譯法。因此,翻譯這詩只能找一個比較貼近原文的譯法,在盡量追求精準之餘,還要充分照顧威廉斯的文字風格,不要把詩譯得過於典雅,或隨意添油加醋。

〈紅色手推車〉難譯,正因為它是《春天及一切》裏的其中一首。這本出版於1923年的詩集,堪稱威廉斯最具原創精神,而且實驗性極強的詩集。其中詩與散文並置,互不相屬,亦無特別呼應,甚至連詩題也取消,所以要譯出全本,不啻一項艱巨挑戰。以前出版的威廉斯譯本,不但無視其中散文,即使詩作部分,也只選取若干相對容易的來譯,實不足以呈現威廉斯的全部好處,所以這次出版這本選集,便要作出突破:不僅精選威廉斯50年來的最好作品,還要把《春天及一切》全部譯出,加上以前不大有人譯過的散文詩集《地獄裏的科拉:即興創作》裏的篇章,便令這次的翻譯任務別具意義。

我花了4個月時間,全職完成這本威廉斯的翻譯。有人說快,但我覺得過程是異常的慢,尤其是翻譯《春天及一切》這部分,不時「痛苦」得如墮深淵。不過完成了卻極有得着,也自覺多了解了威廉斯,更加喜歡他的作品了(我得承認,以前並非太喜歡他)。現在威廉斯對我來說,不是只懂寫「便條」詩的詩人;他對艾略特一路學院派詩風的逆反,他在追求本土化、生活化、口語化之餘,亦不忘創新的精神,在在啟迪我在詩路上的進境。

既是「譯」詩,也是「寫」詩

大體來說,這兩次翻譯,都屬於痛苦過後便不思痛的愉快過程。其中,我覺得最有意思的,是我能夠以一個香港作家和譯者的身分,在內地出版譯詩集。說「有意思」,主要是兩方面:

一、以我多年觀察,我常覺得內地同行翻譯詩歌時所運用的語言,即所謂遣詞造句,跟我的,或我在此間成長地所習慣的和欣賞的並不一樣。我不能很清楚無誤地解釋為何如此,這是很細微的分別,如對語言敏感,當可察覺出來。我想,我們學習年代所背誦的文言文和古詩詞,以至新文學運動以還的優秀書面語,以及可能有人會認為有點牽強的粵音影響,都與這種分別息息相關。我運用這種語言,可能會讓內地讀者在欣賞外國詩人優秀作品的同時,也能在譯入語方面領略若干「新意」。

二、很多內地譯詩集的主要缺失不是譯得不準確,而是譯得不像詩(因而也常讓讀者懷疑原作的詩質)。我是寫詩的,翻譯我也當寫詩來做;而翻譯是「半創作」,我「譯」威廉斯,也同時是以一個香港詩人的身分和背景在「寫」。

然而,挫折還是有的。就是被編輯告知某些名詞和用語必須按統一規範而更改時,便只能無奈地妥協。當我知道單看文字便有畫面的「洛磯山脈」,要被無情地改為「落基山脈」時,感覺就好像翡冷翠當年要變成佛羅倫斯,甚或佛羅倫薩一樣。

但內地出版社在許多方面還是值得稱讚的,例如不論策劃、編輯、校對、設計、排版、宣傳等等,他們都做得十分專業。我尤其欣賞校對,他們不是要做到一字不錯,而是要做到一個標點不錯;有疑問的地方,還會跟譯者反覆商討,並非常尊重譯者的意見(當然那些規範除外)。

而更重要的一點是,內地出版社做事還深具魄力。例如雅眾文化,他們不因市場上已有威廉斯譯本而卻步,反而因現行譯本水平未臻理想,或未夠全面,而毅然推出更龐大的計劃:去年他們把威廉斯的5卷長詩《帕特森》重新譯出(之前華文世界僅有翱翱——即張錯——於1978年出版的譯本,名為《柏德遜》),今年更進一步,再推出《春天及一切:威廉斯詩選》,一口氣把威廉斯最重要的作品全面呈現在華文世界裏。近年,內地還先後出版了許多有分量的譯詩集,包括龐德、奧登、默溫、希米克、李立揚、阿什貝利、羅思克、佩索亞、策蘭等重要詩人,來臨的還有斯塔福德、詹姆斯.賴特的詩集,相當教人期待。

他們能夠以這種規模和速度出版,甚至譯本多有重複,原因之一,是所譯對象逝世已屆50年,版權已屬公版,出版社不用支付作者版稅(當然還要給譯者)。但話雖如此,譯者若有好提議,很多出版社還是不大計較是否有公版的。

詩屬小眾,詩集的銷量一向不會很大,何况全世界都面臨讀者日益減少的問題,但內地出版譯詩集,相對於其他華文地區卻仍然擁有一大優勢:就是市場夠大,通常一刷5000本,還會經常加印。近年內地最好賣的譯詩集,據說銷量達數十萬本之譜,我聽了也吃了一驚,相信現今華文原創詩集的銷量,已相距甚遠。不過無論如何,現今華文詩壇還是很需要翻譯,而且是更高質素的翻譯,就如本雅明在〈譯作者的任務〉一文所言,「最偉大的譯作注定要成為它所使用的語言發展的一部分,並被吸收進語言的自我更新之中」。華文詩的進步,會與翻譯質素的提高同步。我們有理由期諸更好的未來。

文•鍾國強

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao