觀點

鄧鍵一:公民價值觀與迴避新聞

【明報文章】傳統來說,當大家討論接收新聞資訊的作用時,其中一個重要功能是建立「知情公民」(informed citizens),即讓公眾大概知道社會上主要的公共事務,及對個別公共事務的內容有基本認知,從而參與公共討論。另一邊廂,在討論何謂良好公民時,「看新聞」也是人們普遍理解良好公民應該具備的特質。

不過過去一段日子,隨着「迴避新聞」成為廣泛研究的題目,「看新聞」這個行為,與各種社會和政治態度之間的關係,也成為探討課題之一。

首先,就「迴避新聞」的意思,最籠統來說是人們少花了時間看新聞,而這也是在不少國家觀察到的現象。但就這個情况,也有人提出,畢竟在社交媒介年代資訊競爭劇烈,人們分配少了時間看新聞是「情有可原」;更重要是,在資訊發達的網絡環境,人們即使少了透過報章、電視等傳統方式看新聞,他們仍很容易在網上得知各種重要新聞資訊。

因此除了比較一般看新聞的時間多了或少了,也有學者探討人們在哪些情况下會刻意避免接觸新聞。當中因素包括:新聞太多令人不勝負荷、網上真真假假的消息令人感煩擾等。在個別情况中,例如疫情期間,一些人情感上也盡量避免接觸與疫情相關的新聞。在這個環境下,看多少新聞與何謂良好公民的關係,便是值得重新探討的題目。尤其是在一些意見兩極化,或充滿負面情緒的輿論環境,也有人可能覺得要避免接觸某些新聞資訊,以維持自己作為良好公民的信念和實踐。

當然,這並不是說人們刻意迴避新聞沒有社會影響。始終,一個完善的公共討論環境,人們還是希望社會大眾可充分知道不同觀點或態度,及具備判斷真假資訊的能力,而不是刻意不看某種資訊。

重點是,當我們把迴避新聞的焦點放在人們刻意迴避新聞的動機,分析的側重點就不在於純粹他們接觸的新聞資訊多了還是少了,而是在什麼環境裏,人們會刻意迴避哪些新聞資訊,而這會帶來什麼影響。

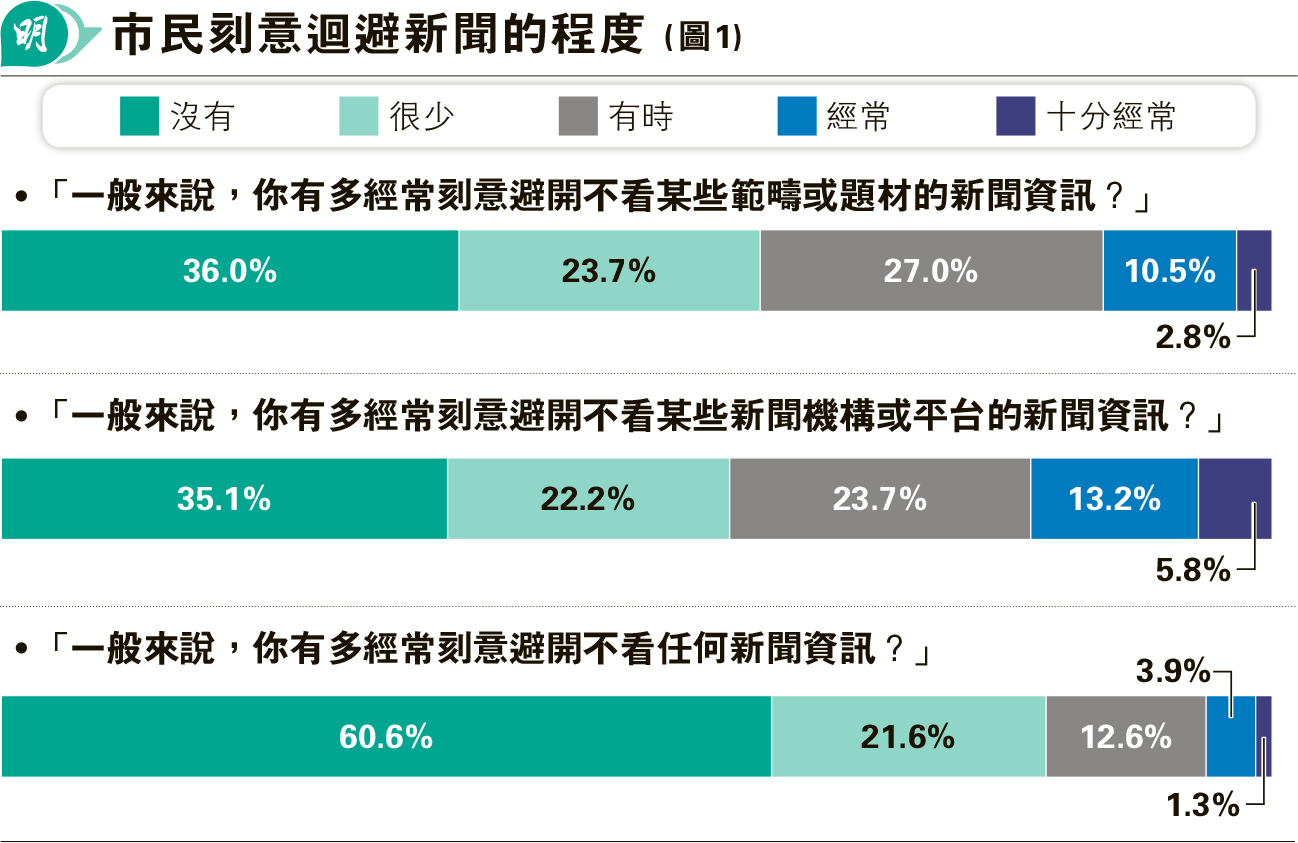

2024年5至7月,筆者與恒生大學傳播學院陳智傑教授共同開展電話問卷調查,了解香港市民接收新聞資訊的習慣(受訪人數1002,回應率38%)。當中有3條題目是關於受訪者刻意迴避新聞的情况:

(1)一般來說,你有多經常刻意避開不看某些範疇或題材的新聞資訊?

(2)一般來說,你有多經常刻意避開不看某些新聞機構或平台的新聞資訊?

(3)一般來說,你有多經常刻意避開不看任何新聞資訊?

每條題目,受訪者可選擇回答「沒有」、「很少」、「有時」、「經常」、「十分經常」。圖1是受訪者刻意迴避新聞的情况。

資訊爆炸環境裏 總有原因避開新聞

首先,約六成市民表示完全無刻意避開不看任何新聞資訊。倒過來說,即四成市民會刻意避開不看任何新聞資訊,當中程度有所差異,而回答「經常」或「十分經常」的只佔少數(5.2%)。正如上文所說,在今日資訊爆炸的網絡環境,人們總會出於各種原因刻意避開某些新聞資訊,因此很難斷言四成是多或少。

避開違背自己態度的媒體 各地均見

當刻意迴避新聞的範圍稍為收窄及具體,「刻意避開不看某些範疇或題材的新聞資訊」及「刻意避開不看某些新聞機構或平台的新聞資訊」的分佈則相若,均有三成多市民表示完全沒有。另外,有5.8%市民回答「十分經常」刻意不看「某些新聞機構或平台的新聞資訊」,明顯比其他題目多。這很大程度是因為不少新聞機構都傾向代表某種政治取態,一些市民會避開接觸跟自己政治態度相違背的新聞機構,這是各地普遍情况。

至於迴避新聞與公民價值觀的關係,問卷調查中有6條關於公民價值觀的題目,問受訪者覺得「遵守法律」、「舉報罪案」、「配合政府政策」、「幫助生活比自己差的人」、「積極參與社區事務」、「促進社會改革」分別有多重要。

公民價值觀較強的人 較不會迴避新聞

圖2是兩者關係的迴歸分析結果(註)。為方便閱讀,該圖只列出達統計顯著度的結果。整體上,刻意迴避新聞與公民價值觀呈負相關。具體來說,認為「遵守法律」、「積極參與社區事務」、「促進社會改革」屬重要的市民,都較不會「刻意避開不看任何新聞資訊」。這很符合概念上的一般理解:公民價值觀較強的市民,整體上較清楚知道接觸各種新聞資訊的重要。

有趣的是,認為「遵守法律」重要的市民,會較經常「刻意避開不看某些範疇或題材的新聞資訊」。由於問卷長度所限,我們未能知道受訪者實質上刻意避開哪些範疇或題材的新聞資訊。雖然這在邏輯上,跟他們較少「刻意避開不看任何新聞資訊」的結果似有矛盾,但這正好反映出迴避新聞與公民價值觀之間的細緻關係:一方面,公民價值觀較強的市民,整體上清楚作為知情公民及接觸各種新聞資訊的重要;同時間,個別公民價值觀的建立和維繫,或者會體現於某些新聞內容的取捨,以維持公民價值觀和對外在社會認知的統一性。這是需要繼續探討的研究方向。

註:控制變項包括性別、年齡、教育程度、家庭收入、出生地、政治態度、國族認同、政治效能感、政治信任度、接收新聞資訊頻率

(作者按:本文分享的結果來自大學教育資助委員會資助的研究項目(項目編號:UGC/FDS14/H03/23、UGC/FDS14/H15/23))

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[鄧鍵一]