觀點

陳琛圖、阮穎嫻、黃以恆:最低工資政策比綜援公屋更具社會共識

【明報文章】我們在之前刊登的文章 (〈有限資源下 福利稅收政策如何取捨〉,2025年4月29日《明報》)探討在現今的政府財政赤字問題下,不同階層市民對香港各項社會及稅務政策的支持。根據去年7月委託香港中文大學傳播與民意調查中心所做的電話問卷調查數據,縮減醫療及教育開支與市民期望背道而馳;加稅則在社會有不低的支持度。除了社會經濟地位(如年齡及收入)等基本因素外,這些政策的支持源自什麼因素?本文以市民對平等/福利的取態,討論有關政策選項。

本文先把各政策分為兩大類:(1)干預市場分配的政策(薪俸稅、最低工資等),指的是政府為糾正市場分配帶來的不公平,而介入市場運作,從而影響資源分配;(2)再分配政策,指的是政府透過福利政策,把部分市場分配下來的財富、收入或資源,從較富裕的人轉移給較貧窮或有需要的人,以縮小貧富差距。

通過受訪者表達對這些政策的支持度,以及他們對平等/福利的取態,我們可以了解市民為何支持或反對這些政策,而政府又可以如何透過政策滿足大眾期望。具體來說,我們問受訪者同意或不同意以下兩項關於平等/福利的觀點:一、「縮小收入差距是政府的責任」﹔二、「社會雖然存在收入差距,但差距可以接受」。

上述兩項旨在測試受訪者有多接受收入不平等。收入不平等易生社會矛盾,但市民也可以認為貧富反映學歷、經驗及多勞多得等因素,因此接受貧富差距。如果市民較不接受貧富差距,他們便會較支持以政策改善現况。

福利觀點是影響市民政策取向的關鍵

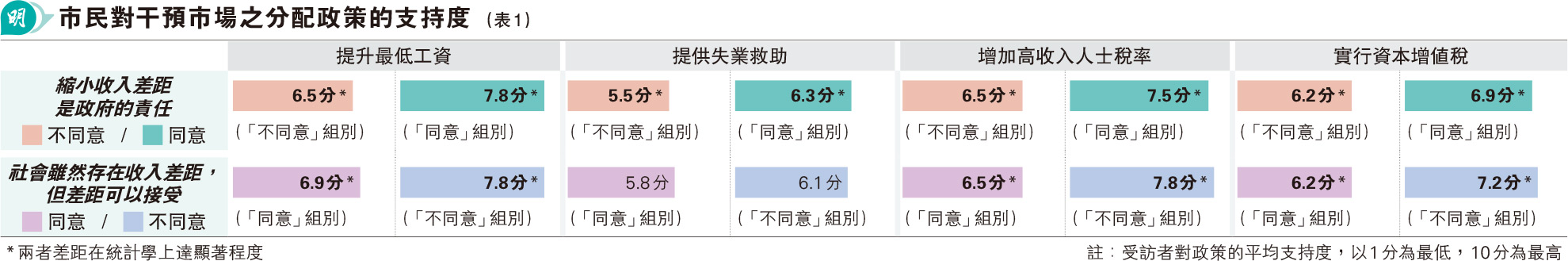

表1以各種平等/福利觀點分組,並比較受訪者對干預市場的分配政策支持度。受訪者按平等/福利觀點分為兩組;每項政策下的右方數據,反映傾向支持平等的市民(例如政府須縮少收入差距,或差距不可接受),左方數據則相反(包括較傾向相信市場機制分配)。數據顯示支持平等的人更支持干預市場的分配政策,福利觀點確是影響政策取向的關鍵因素。兩項對收入差距的觀點,更在大部分政策的支持度呈顯著差異(除了失業救助)。

「提升最低工資」的平均支持度,比起其他3項政策為高,它是一個較容易取得社會共識的減貧政策。政府在今年5月1日將法定最低工資水平由每小時40元調升至42.1元;而明年5月1日將改以新方程式機制釐訂最低工資水平。相信未來數年,社會對這個已經實施接近15年的政策,可能會再有一番討論。

相反,「提供失業救助」在4項干預市場政策中的支持度最低,尤其較傾向相信市場機制本身分配結果的受訪者,最低只有5.5分;支持縮小收入差距的,也僅達6.3分,反映社會對失業救助有保留,可能與長久以來社會對失業者的刻板印象,或「濫用福利」的擔憂有關。有需要者相對上亦較抗拒使用社會福利,幫助他們走出困境。政府如果想改變公眾對社會福利的看法,需多加工夫改變社會對失業者的觀感,及堵塞可能濫用福利的漏洞。

市民普遍不支持直接提供福利予基層

至於「增加高收入人士稅率」及「實行資本增值稅」,雖然這兩項政策比起最低工資的支持度為低,但不論觀點如何,均未有太強烈反對。儘管如此,增加稅率或實行新稅制,背離政府一直以來崇尚的低稅率原則,有機會令投資者卻步。現在全球一體化,高收入者大可以轉往其他地方,特區政府可能會得不償失。

表2以同樣方式,分析再分配政策。受訪者不論立場,對增加醫療支出的支持度都高於8分,超越其他政策的支持度,這是跨立場共識。增加教育支出的支持度亦高,不論受訪者是否支持平等。相反,受訪者對加強綜援計劃及向低收入者提供公屋的支持度甚低(分別是5.4至6.3分,以及6.8至7.3分)。這表明即使觀點不同,市民普遍不支持政府直接提供福利予社會低下階層,而是支持能夠惠及整個社會的政策。

制訂政策 需顧及市民價值觀

政府在制訂政策時,除了考慮經濟效益,還需顧及市民對公平與福利的不同價值觀。此外,推行新政策時亦需謹慎行事。例如,雖然增加高收入者稅率及實行資本增值稅的政策,未受到強烈反對,但這些措施可能對本港低稅環境及國際競爭力產生影響。因此,政府推動這些政策時,應充分評估其長遠影響,並透過有效溝通與公眾達成共識,以確保政策既能夠滿足社會期望,又能維持香港經濟穩定與發展。

(作者按:研究獲公共政策研究資助計劃資助(2024.A6.245.24A))

作者陳琛圖是香港理工大學應用社會科學系研究助理,阮穎嫻是香港大學經管學院講師,黃以恆是香港理工大學應用社會科學系副教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[陳琛圖、阮穎嫻、黃以恆]