觀點

劉寧榮:中美俄三強關係微妙 多極化格局經貿先行

【明報文章】今年是二戰結束80周年,國際秩序已發生翻天覆地的變化。中俄領袖肩並肩出現在紅場閱兵式上,成為世界關注焦點。缺席的美國總統特朗普是特殊的主角,因中美俄現今依舊是決定世界走向的最重要力量,三強的微妙互動影響全球安全格局。對中國而言,此時最重要是如何構建多極化世界,起點應是在關稅戰下催化全球經濟合作新模式,確保中國在關稅戰下可以重置全球多極化的經濟安全新格局。

1989年底柏林圍牆倒塌,1991年蘇聯解體,二戰後建立的「雅爾達安全體系」走向崩潰。所幸1995年1月1日世貿組織正式成立,猶如一隻無形之手將全球經濟緊密聯結。回溯這段歷程,從1995年算起,超級全球化時代存續的時間相當短暫,前後不過30年。早於2020年疫情發生不久,我便預判超級全球化時代已然落幕,世界轉而踏入「半球化」時代。這次關稅戰可以看到,世界似乎進入「去全球化」時代。

今年4月特朗普發起關稅戰,讓我想起整整26年前的4月——1999年4月6日時任國務院總理朱鎔基訪問美國,我有幸見證全程。朱總理訪美的核心議題是中國加入世貿,中美都展現出推動中國「入世」的強烈意願。美國期望將中國納入全球自由貿易體系,而中國也渴望融入世界經濟發展大潮。反觀26年後的今天,美國對華不斷加徵關稅、設置貿易壁壘、打壓中企,在經濟與科技等領域與華「脫鈎」的趨勢愈來愈明顯。

中美俄依然是世界最重要的關係

關稅戰陰影下,中國面對兩個關鍵問題:一是關稅戰之後的全球經濟治理如何推進?二是如何在這一過程推動形成多極世界?這是中國在地緣政治變化下必須深入思考的戰略課題。中國必須向全世界展現自己決心,成為全球自由貿易的旗手。中國必須主動出擊,在中美俄三角關係裏扮演更主動和重要角色,並在美國外交影響力減弱之時,重置與歐盟的關係,加強與東盟合作,並進而在「南方國家」發揮更大影響力。

中美俄三角關係依舊是現今世界最重要的關係。俄烏戰爭爆發後,世人目睹俄國衰落,許多人一度認為俄國在全球舞台上將被邊緣化。但事實並非如此,俄國在全球事務的地位不可小覷,中美俄三極關係框架並未發生根本變化。

特朗普今年再次入主白宮後,對中美俄三角關係的發展前景,不少人憂慮美國會出現「逆尼克遜」現象,即上世紀70年代美中聯手對抗蘇聯,如今是美俄聯手遏制中國。特朗普積極推進結束俄烏戰爭與改善美俄關係,令北京決策者擔心美俄愈來愈密切。惟特朗普調解俄烏衝突未取得根本突破,又與大西洋另一邊的歐洲盟國關係漸行漸遠。這為中國主動出擊提供了絕佳機會。

其實,當年也是北京而非華盛頓最先開啟中美關係解凍的大門。1969年中蘇發生珍寶島武裝衝突後,1970年毛澤東邀請曾在延安採訪中共領袖的美國記者斯諾(Edgar Snow)登上天安門城樓參加國慶大典,並向其表達希望改善與美國關係。翌年中國乒乓球隊在日本主動接觸美國乒乓球隊,並邀請他們訪京。這並非運動員一時心血來潮,而是當時總理周恩來親自部署。

目前中美俄三角關係,北京相對而言也算是有更多主動空間的一方。俄國決策層很羡慕中國在世界所處的地位,在大國博弈裏展現極高戰略智慧,於複雜國際局勢保持平衡外交、協調多方利益,俄羅斯也想學中國這種靈活外交策略。

中美歐是確保多極世界之最重要支柱

現今中美俄三角關係,依舊是中俄之間的互信要大大超越中美與美俄之間的信任。據一名與俄國高層有往來的人透露,中國國家主席習近平與普京總統的深厚友誼,源於兩人間「惺惺惜惺惺,好漢惜好漢」情結,雙方互為欣賞對方承擔起復興國運的歷史大任。中俄關係不會因兩國與美國改善關係而受衝擊,但兩國政府中的政策執行者不少都有「親美」心態,中俄關係裏的美國因素也時不時起作用。若美俄改善關係,兩國經濟合作發展速度有可能超越中俄雙邊關係。

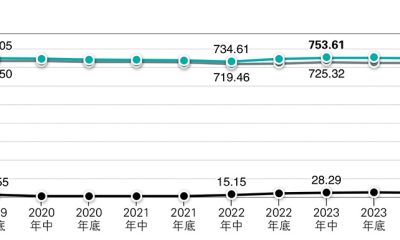

中國連續15年保持俄方第一大貿易伙伴國地位,特別是地緣政治變化下,雙邊貿易額從2020年1078億美元,快速增長到2024年2448億美元。去年中國對俄出口增長4.1%,總額為1155億美元。但中俄在經濟領域的合作也有齟齬:今年1月俄國對來自中國的汽車徵收「回收費」,這其實是變相關稅。俄烏戰爭爆發後,西方企業撤出俄國,中國車企快速進入俄國市場,中國產汽車在俄國市場佔有率攀至63%,俄國本土品牌則跌至29%。根據中國乘用車協會數據,僅2023年中國就向俄出口了上百萬輛汽車。

中俄也並非合作無間,去年底就發生了中歐班列發往歐洲的集裝箱貨物在俄國被扣,引發關注。據知情者透露,從成都出發的歐洲班列因載有目的地是波蘭的無人機而被俄方扣押,以防止這些無人機落入烏克蘭手。

過去幾年,俄國曾邀請中國企業參與開發北極航道,但中方因俄國被西方制裁而有顧慮。美國如今高度重視北極航道戰略地位,中國錯失了之前可能從俄國獲得的很划算交易。從中國出發的航線,經北極航道,比經巴拿馬運河往紐約,或經蘇伊士運河往歐洲,路程都要短。

但中俄領袖共同出席紅場「蘇聯衛國戰爭紀念慶典」的一幕,是否會影響中國已經啟動的對歐盟主動和友好外交呢?在中美俄三角關係之外,中美歐三角關係是確保多極世界的最重要支柱。

目前歐美在價值和安全上已出現嚴重裂痕,關稅戰又給雙方經濟關係帶來衝擊。於今年2月慕尼黑安全會議上,美國副總統萬斯沒有談及傳統的安全議題,反而抱怨歐洲盟國,指中俄並非歐洲最大威脅,而是左翼政治及大量湧入歐洲的非法移民。這也解釋了特朗普政府為何會支持歐洲右翼勢力。此外,美國要求北約歐洲成員將國防預算提升至佔本地產值5%,這對歐洲國家而言也是困難重重,雙方矛盾難以解開。

特朗普關稅戰 予中歐改善關係契機

這就是為何在構建多極世界的過程裏,除了中美俄三角關係,中國首先不能忽視歐盟。歐盟與華關係在俄烏戰爭後大步倒退,根本原因是中國對俄烏戰爭的立場被歐盟視為完全支持俄方。去年9月我在英國與牛津大學一位地緣政治教授交談,他就警告歐洲在俄烏戰爭後對華信任度已降到歷史新低點。他本人曾訪問中國40多次,年年出席中國發展高層論壇。

特朗普與拜登政府對俄烏戰爭的迥異立場,給歐洲國家帶來巨大衝擊;歐洲也渴望成為獨立於美國之外的重要力量。特朗普甚至將歐盟看作與華一樣可能對美方構成挑戰的對手,將歐元的誕生視為企圖挑戰美元霸權地位。歐美間的關稅戰雖不及中美慘烈,惟雙方矛盾也難以消弭。關稅戰爆發,給中歐改善關係提供了新契機。中國首先於4月底取消對5名歐洲議員的制裁;5月6日,中國和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。這充分體現中國在關稅戰後積極主動的外交政策,通過外交努力增進彼此理解與信任。

歐盟是中國的第二大貿易伙伴,去年中歐貿易總額為7858億美元,而中國是歐盟最大進口來源地。於重置中歐關係時,中國需避免在失去美國市場時,大量轉移出口到歐盟,衝擊歐洲製造業和市場。中企加大在歐投資、加重本土化生產以滿足歐洲市場,是雙方合作的重要一環。去年歐盟對華新增投資67.9億美元,中國對歐新增投資70.9億美元,惟2020年底中歐搶在拜登上台前完成談判的中歐投資協定,迄今未得歐洲議會批准。若中歐可以向對方進一步開放市場、在自由貿易體系公平和公開性上做出更大承諾,就可為全球自由貿易樹立更好典範。

中國加強與東盟日韓關係 至關重要

其次是東盟。作為中國最大貿易伙伴,去年中國與東盟貿易總值為9823億美元,佔華進出口總額16%;當中越南、馬來西亞與印尼是東盟成員裏的中國三大貿易國。4月關稅戰爆發後,中國對東盟出口同比增長20.8%,其中對印尼、泰國出口量分別同比增長37%和28%,抵消了美國關稅的影響。但越南和馬來西亞仍是中國對東盟出口之主要目的地。

東盟的外國直接投資國以美國排首位,其次是中國、日本。關稅戰後,中國必須考慮加大在當地投資,避免被視為藉東盟「後門」間接出口美國。東盟國家對華觀感也值得重視,據新加坡智庫ISEAS-Yusof Ishak Institute於2024年的調查顯示,回答中國「值得信賴」的受訪專家只佔24.8%,遠比日本的58.9%要低,也比美國和歐盟的40%低。

中國加強與東盟、日韓等國的良好經濟關係,對構建多極世界至關重要。中國對外貿易關係裏,常常被人忽視的是中國與印度貿易的重要——去年中國對印度貿易順差達7293億人民幣,是僅次於美國的中國第二大貿易順差國,這意味着中印也有巨大合作空間。關稅戰後亞洲重回「安全靠美國,經濟靠中國」格局,就算是中國一大勝利。

此外,去年中國與西亞和北非阿拉伯國家之間貿易額已超過4000億美元,中國是阿拉伯國家最大貿易伙伴。根據智庫Asia House研究報告,中東與中國貿易額在2027年將超過該地區與傳統西方盟友的貿易總和。2024年中國對中東國家投資也近400億美元,其中對沙特阿拉伯的投資最大。通過加強與這些國家的經濟合作,中國無疑可在亞洲地區發揮更大影響力。

關稅戰爆發後,中國正積極加強與歐盟、東盟,以至中東和拉美的更為互惠互利經貿合作。從維護和完善全球自由貿易體系開始,催生多極化世界的形成,無疑是提升中國全球影響力的重要途徑。

(全球關稅戰與中美對決系列之四.完;前3篇分別刊2025年4月23、30日及5月7日《明報》觀點版)

作者是香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創始院長

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[劉寧榮]