副刊

通識導賞:《凡爾賽玫瑰》的少女文化物語

【明報專訊】最近Netflix上架動畫新版《凡爾賽玫瑰》,作為骨灰級粉絲當然先睹為快。這部作品,改編自池田理代子1972年發表的經典少女漫畫,後來於1974年開始成為寶塚歌劇團劇目,更曾被法國著名新浪潮導演積葵.丹美於1979年改編成電影。它風靡日本以至席捲全球已有半世紀,啟發了無數讀者觀眾對法國大革命與瑪麗‧安東妮的興趣。我小時候拜讀過無數次,和很多讀者一樣,因此而開啟了對法國大革命、「自由平等博愛」理念和對歐洲歷史的理解,後來第一次到法國也特地去參觀凡爾賽宮、巴士底監獄和古監獄,一探法國大革命和悲劇王后瑪麗‧安東妮的痕迹,更入劇院欣賞寶塚歌劇團的《凡爾賽玫瑰》。

歷史的故事,時代的安慰

故事由瑪麗‧安東妮在奧地利被安排嫁到法國的政治婚姻開始,到1793年被共和國送上斷頭台終結。雖然是少女漫畫,但作者池田理代子進行了長達兩年的歷史資料研究,她在人物塑造上參考1932年史蒂芬.褚威格的傳記作品《瑪麗‧安東妮:一位平凡女子的肖像》,除了故事營造外,也務求將內容緊貼歷史,聚焦於瑪麗‧安東妮與母親瑪麗亞.特蕾西亞的複雜關係、與路易十六的無愛婚姻、與杜巴利伯爵夫人的宮廷對抗、與勃利夫人的深厚友誼、「鑽石項鏈事件」的醜聞風波,以及與瑞典伯爵漢斯.費爾森的浪漫戀情。這個歷史人物,過去一直不斷被無數作品演繹,但在池田理代子筆下,瑪麗‧安東妮雖然揮霍無道,卻充滿人性的脆弱,沒有絕對的妖魔化,反而更多的是展現女性在父權與宮廷規範下的無力反抗,讓人更立體地理解她的處境和選擇。

兩種選擇

但是,我認為最吸引的是作者設計的虛構角色奧斯卡,因為當年在香港流通譯本取名《女強人奧斯卡》,令我一開始以為奧斯卡才是女主角。後來才知道,池田理代子本來並沒有打算將奧斯卡定為重要角色,但她受到法國大革命中「攻佔巴士底獄」事件的啟發,發現革命之所以成功,法國衛兵的倒戈才是關鍵。於是她創作了奧斯卡這個角色:一位來自貴族、女扮男裝、一心想要繼承父志保護法國王朝的禁衛隊隊長,她跟瑪麗‧安東妮有緊密的主僕關係,後來因為認識到法國平民的艱苦和王族貴族的腐敗,才在革命前夕選擇遠離凡爾賽貴族,申請轉投衛兵上前線,繼而倒戈加入革命,最終在攻佔巴士底獄的戰鬥中犧牲。

這兩個女人角色在歷史的巨輪下完全相對的情感選擇,瑪麗‧安東妮由少女變成四子之母,看似自由優越,實則無法自主;而奧斯卡則是摧毁舊制度的女戰士,一開始連性別身分也無法自決,卻最終能成為自己。這兩個角色深刻地影響着當年作為小朋友的我。我想,不少女生只要接觸過這故事,多少如我一樣曾經想像:「將來想成為奧斯卡這樣的女人。」

動盪中的寄託

《凡爾賽玫瑰》能在日本獲得如此迴響,多多少少跟時代相關。1960年代中後期,全球爆發左翼學運,法國有「68學運」。日本同樣受到共產主義思潮影響,在50年代末及70年代初分別爆發兩次安保鬥爭,不少青年都相繼加入,並且認真研究革命思想。當年正在大學讀哲學、研究馬克思與列寧的池田理代子也有加入日本共產黨附屬青年組織「日本民主青年同盟」,並積極參與學生運動。歷史小說家佐藤賢一在《凡爾賽玫瑰—愛與感謝之50周年》特刊指出:「當時人們立志推動『自下而上的改革』而非『自上而下的改革』,法國大革命自然成為不可不學的典範。」

其後隨着左翼運動的熱潮在1970年代初因暴力事件退卻,《凡爾賽玫瑰》於1972年4月應運而生。在此前社會上發生淺間山莊事件——1972年2月赤軍挾持人質、電視直播警方攻堅的震撼畫面,讓民眾對激進改革產生反感。此時,遙遠而華麗的法國革命故事,瑪麗.安東妮的悲劇與奧斯卡的革命選擇,讓70年代的青年在動盪中獲得寄託。比較起切切實實的血的教訓,遙遠而華麗歷史革命更容易入口,佐藤賢一也有提到《凡爾賽玫瑰》帶來的歷史感,免卻了讀者太直接的自我投射,所以故事才能歷久不衰。這種情感出口,讓當年除了少女讀者,也有受到不少男性讀者追隨。有不少人借姐妹買來的少女漫畫來看,卻意外地深深受到吸引而追看下去。

我認為《凡爾賽玫瑰》的成功,標誌了日本從革命熱情到消費主義的轉型。左翼運動的失落讓民眾轉向更安全的文化消費,作品的華麗美學與浪漫革命恰好成為及時的安慰劑。從寶塚歌劇團的賣座舞台劇、珍妮娃娃玩具到資生堂的廣告合作,這朵『玫瑰』不僅撫慰了時代的創傷,也開啟了女性消費力的新篇章。歷史總是驚人地相似,這種轉化跟近年香港的追星或爆買動漫公仔文化有似曾相見的感覺——當現實變革無可作為,文化符號消費是暫時的另一種出路。

由革命到女性主義

可是,文化消費並不是沒有意義,明治大學教授藤本由香里在以上提到的特刊指出,《凡爾賽玫瑰》影響並不單止於文化現象,也標誌着社會開始關注「女性力量」。在1970年代初,伴隨着女性解放運動“Woman Lib”(ウーマン・リブ)的興起,就是另一場由女性主導的價值觀革命,同時標誌着社會對女性意識的關注。關西大學教授阿南順子在研究《凡爾賽玫瑰》和女性左翼的論文中指出,當時新左翼運動將女性參與者邊緣化,例如池田理代子本人回憶在同盟的日子時,曾抱怨:「當我穿著鮮紅色套裝參加會議時,他們說我像資產階級或貴族,幾乎要以開除會籍懲罰我」;在淺間山莊事件入面,也有女參加者因「資產階級傾向」如化妝、佩戴飾品等而受到懲罰。及後即使新左派的革命夢想破滅,女性並沒有放棄社會主義革命的夢想。

池田理代子將革命者奧斯卡塑造成華麗的男裝儷人,挑戰父權規範下的性別二元,希望帶來一場「日本女性的內在革命」,告訴大眾女人是可以怎樣。阿南順子也指出,奧斯卡的形象體現少女美學,拒絕將女性定義為純粹生理性別,啟發女性想像超越傳統性別的可能。她作為一個女人,可以是中性者、愛國者、反動者、貴族、平等主義者和戰神之子。而故事中對瑪麗‧安東妮的同情,某程度上是展示一個女人在父權制度下的無力及母性身分局限,無法自主,也無法選擇命運。

革命尚未成功

當然,文化消費有其局限及虛妄,最明顯的例子是90年代,精神科醫生太田博昭提出巴黎症候群(Paris Syndrome)。當時不少20歲至30歲之間的日本女性因為《凡爾賽玫瑰》等作品而對法國和巴黎產生過高的期望和浪漫憧憬,一心努力掙錢希望到當地遊歷,夢想終於達成後,卻發現大失所望,原來花都沒有玫瑰、一出地鐵就聞到四周都是尿味,因而產生心理創傷,以至陷入精神紊亂,這是文化消費將革命與女性理想商品化的結果。而池田理代子期盼的「日本女性的內在革命」卻未必能完全實現,在今時今日的日本,女性地位有所提升,但父權文化仍主導社會。例如,性侵受害者伊藤詩織的紀錄片《黑箱日誌》即使提名奧斯卡卻無法在日本上映,顯示女性聲音仍受壓抑。這提醒我們,奧斯卡的革命理想在現實中仍有很長的路要走。

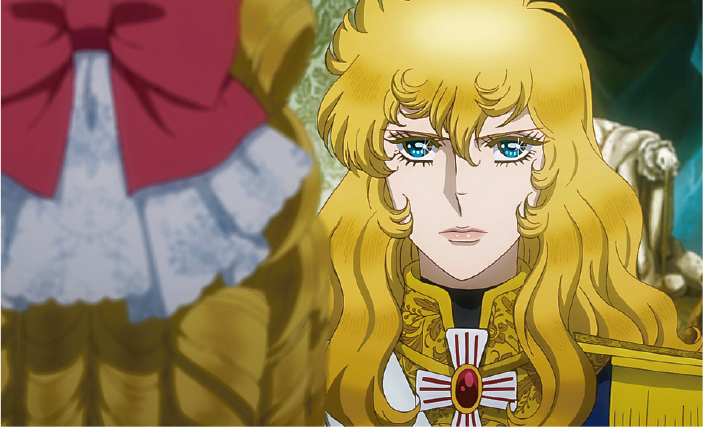

但我仍然推介Netflix的新版《凡爾賽玫瑰》,這版本應該參考了寶塚歌劇團的做法,在瑪麗‧安東妮和奧斯卡之間,選擇其中一方為重心(這版本選了奧斯卡),融入歌曲推進情節。雖然只有近兩小時的片長不足以刻劃原作的細節和歷史深度,但動畫製作公司MAPPA的華麗動畫設計實在讓人目不暇給,成功地呈現原著的浪漫絢麗感覺,是入門的佳品。我也鼓勵大家走進原著,既然現代世界已經變得愈來愈不容易,生活難以自主,《凡爾賽玫瑰》的故事卻可以帶來希望與寄託,這種文化消費,實在也無不可。

文˙ 蔡芷筠

{ 圖 } 作者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao