副刊

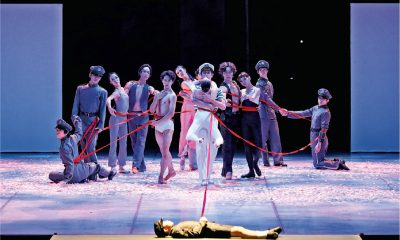

【香港】《ARIKA》:超越語言的跨界演出

【明報專訊】3月的藝術大爆炸後,表演藝術繼續接力,4至5月的「大館表演藝術季:Spotlight」便是其中一部分。我一口氣欣賞了3場演出,其中《ARIKA》讓我印象深刻。這部作品由當代舞藝術家島地保武與饒舌藝術家環ROY聯手創作,首次於2016年在愛知縣藝術劇場上演,經歷近10年的公演,除了2020年在巴黎日本文化館演出,這次是他們首次在非日本或日本運營的場地公演。

進入場館後,斜線形的舞台將觀眾分成兩側,彷彿在暗示演出的根本性質:當代舞與饒舌藝術的斜槓實驗。出於好奇,我在網上搜尋他們在其他地方演出時的舞台設計,發現兩端沿襲了微型舞台的設計,而這次的斜線設計則巧妙地迎合了大館F Hall中的柱子,這一香港獨特的設計意外地為舞者創造了三維的分層空間,讓島地保武與環ROY時而消失,時而突然重現於觀眾的視線中。

「ありか(Arika)」在日語中有多重含義,包括「起源」與「去向」,這恰好涵蓋了作品的起點和持續進行的雙重意義。在對談中,創作者提到「舞蹈、音樂與文字的本質皆為溝通」。《ARIKA》源於他們對藝術起源的追問,並不斷回到根基的探索。演出的內容通過舞蹈和音樂的融合,呈現出對溝通本質的實驗。舞者的每一個動作和說唱的每一句話都在不斷交錯,形成了一個動態的藝術網絡,隨着演出的推進而不斷擴展。而饒舌歌手的舞動與舞者的演唱,則呈現出一種創作對話的推進,正如他們提到的那樣,他們視彼此的演出為「最純粹的身體表達,從中尋找一種去角色、去疆界的表演形式」。

饒舌作為本作的核心之一,沒有字幕的情况下,演出中的語言——日語,對許多香港觀眾而言,或許成為了一道障礙。習慣依賴文字或對白作為閱讀劇場的觀眾,可能在整個演出中感到焦急,急着想尋找字幕或低頭查看場刊中的歌詞翻譯。然而,即便找到翻譯文字,演出的即興部分也無法如願地看到翻譯。對於完全不懂日語的我來說,除了環ROY一開始提到的幾個數字和星期幾這些香港人可能熟悉的日語單字外,我幾乎聽不懂整場演出的內容。然而,音樂和肢體語言讓我在腦中補充了他們的文字內容,突然間語言的障礙似乎因為他們的肢體和音樂而被消除,這種猜測甚至使觀賞過程變得更有趣、更具互動性,形成了直觀的情感交流,傳遞出更為強烈的情感。

當代舞與饒舌的跨領域創作,若不小心便容易變成無厘頭的組合,如功夫與足球或瀨尿蝦與牛丸,有兩頭唔到岸又夾唔埋的無厘頭感。然而,《ARIKA》則通過意象、語言與身體的交替,流暢地展示了跨域合作的互動性。演出中未流露出一絲勉強合作的突兀,這或許是他們長時間相互了解、共同探討劇場可能性的美好成果,超越了語言,回到了演出的本質,並擴展了劇場創作的疆界。

文:林欣傑(媒體藝術家,Dimension Plus藝術總監。IG@keithlyk)

[開眼 大都會文藝誌]