觀點

王柏林、牛致行、宋恩榮:現金津貼試行計劃退場 是明智決定——從經濟學理論看補貼轉型的必要性

【明報文章】為紓緩基層家庭輪候公屋逾3年的生活壓力,特區政府於2021年6月推出「輪候公屋現金津貼試行計劃」。截至今年5月,政府已提供約55.6億元津貼,約11萬戶受惠,其中5萬多戶得以「上樓」。隨着政府宣布計劃將於今年6月30日結束,社會爭論應否將其恒常化。本文從經濟學理論與房屋政策現實角度,探討現金補貼的局限,並分析過渡房屋及簡約公屋為何已成為更精準的扶貧工具。

現金補貼開始失焦 未能精準扶貧

香港劏房問題長期未解,2021年有逾21萬人居於劏房。劏房住戶部分為合資格申請公屋的本地居民,但因私樓租金飈升,加上現時輪候公屋平均需時5.3年,被迫棲身劏房,衍生消防、衛生等公共安全危機。筆者一貫主張政府積極介入,例如盡快增加可負擔房屋供應、提升房屋階梯流動性、收緊「富戶政策」以善用公屋資源,及於劏房區增設社區廚房等社會服務。政府向有需要市民提供房屋補貼,在當時環境而言也是合理。

然而關鍵問題在於:如何最有效精準扶貧?現金津貼試行計劃下,每月按家庭人數向合資格家庭發放1300至3900元現金津貼,申請者須為輪候公屋逾3年的一般申請者、其間在港居住、過半數家庭成員是香港永久居民。

可是在現今公屋輪候冊中,不少申請者並非最迫切需要房屋補貼的市民。現行輪候冊僅以申請時間排序,未設即時入息及資產審查。據2024年房委會調查顯示,輪候冊計分制的申請者中,竟有43%具大專或以上學歷,他們有一定的能力可以提升收入。同時,有25%一般申請者已居於公屋及資助房屋;餘下非居住於公屋的申請者中,逾50%申請者有能力租住整個私人單位,只有33%居住劏房。這反映大部分輪候冊的家庭,不屬最貧困階層。

香港近年更出現一個普遍但不正常現象——僱主經常被員工要求延遲晉升,或以現金支付薪酬,使他們符合公屋資格;更有甚者,為滿足公屋收入限額,不少人刻意減少工作。這反映在公屋輪候隊伍中,不少家庭的實際收入潛力是高於公屋收入限制。

具針對性的扶貧政策,應該區分不同程度需要的人,使政策更精準。有迫切需要的劏房戶拿到房屋補貼,是合理的;惟沒有迫切需要的市民,不應拿到大量房屋補貼。試行計劃雖只針對在公屋排隊超過3年的一般申請者,但對此類群體不加區分地發放現金,並非理想政策。其結果是真正有需要的與沒有真正需要援助的人,拿到同等金額補貼。這種援助貧困者的方式成本高昂,且效率低下。

以實物援助篩選需求 更能精準扶貧

諾貝爾經濟學獎得主George Akerlof,曾經提出一個影響深遠的洞見:相較於直接發放現金,以「實物」形式提供社會援助(例如食物券、公共住房),更能夠精準幫助真正有需要的人。實物援助的核心,蘊含「自我篩選」(self-selection)——沒有真正需要的人,往往不願為領取限定用途的資源而付出額外成本。例如中產家庭通常不願忍受排隊領取救濟糧的麻煩,或者入住狹小的過渡性質單位;相反,願意申請和入住這類單位的,往往是居住條件極差、生活困難的基層家庭。

與此相對,在資訊不對等的情况下,現金津貼則難以有效辨識真正有需要的對象。政府難以準確分辨哪些市民最需要幫助,只能靠抽查防止濫用。由於現金對所有人均具吸引力,因此一些人會試圖減少收入或隱瞞收入,以達到申請門檻和獲利。這種「逆向選擇」現象,使現金援助易流向不符合資格者,稀釋有限資源。

過渡屋簡約屋大量建成 淡化現金補貼角色

隨着過渡房屋及簡約公屋大量建成,特區政府已具備條件將現金津貼轉型為實物援助,從而更精準、有力地幫助有需要的市民。

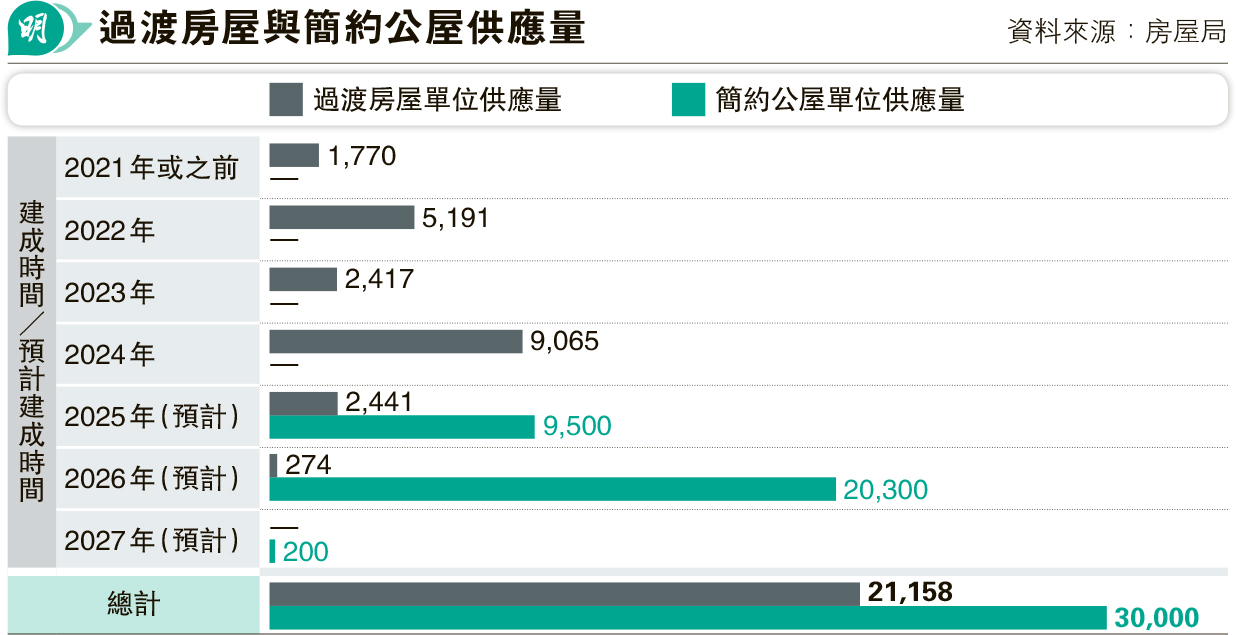

截至今年2月,政府共提供18,443個過渡房屋單位;今年內會再增加2441個單位,並將於2026年再建274個單位,合共2.1萬個單位。而簡約公屋方面,全部13個項目的工程均已展開,預計會有9500個單位在今年內陸續完工,包括今年入伙的元朗攸壆路簡約公屋(南區部分)提供1046個單位,至今已達八成入住率。而在2026及2027年,則會有超過2萬個簡約公屋單位相繼建成(見圖)。

簡約公屋輪候時間已急速下降,而且補貼幅度比現金津貼更多。最新數據顯示,簡約公屋第一期申請合共有4440個單位,約有1.43萬份申請,超額約2.2倍;第二期合共約5060個單位,約有7520份申請,超額約48.6%。

以已經入伙的元朗攸壆路簡約公屋為例,1至2人的14平方米單位,月租只需880元;3至4人的26平方米單位,月租亦只需1630元。以3人單位為例,於附近壆圍村的23平方米村屋單位,月租5800元。即是政府透過實物援助方式,補貼了市民約4100元租金,是現金津貼計劃(3人津貼2700元)約1.5倍。

最近一年,過渡房屋更出現供過於求。甲類申請人(即輪候公屋不少於3年)基本已毋須輪候,可以快速入住;約30%已入伙單位,更位於市區及擴展市區(如啟德、荃灣)。以啟德過渡房屋的2至3人單位為例,月租5340元,同區私樓租金最便宜都要1.5萬元。以3人現金津貼2700元計算,政府的補貼等同現金津貼約3.5倍。由於最近甲類單位出現供過於求情况,房屋局遂將部分配額轉予乙類申請者(即輪候公屋未夠3年但有迫切需要者)。

由此可見,政府透過簡約公屋和過渡房屋,能夠給予有迫切需要之市民更大津貼,並能夠精準幫助最有迫切需要的市民。因為簡約公屋和過渡房屋的質素、設施和位置,比不上常規公屋,即使知道這些缺點而仍願意申請的市民,往往是沒有更好選擇,他們是最有迫切需要幫助的市民。相比現金津貼,實物援助的優點在於「自我篩選」機制——在大多情况下,只有最迫切需要的市民,才會選擇申請簡約公屋和過渡房屋。

結語

扶貧初心不容置疑,但政策工具須因時制宜。在簡約公屋和過渡房屋供應大增的格局下,政府以實物替代現金方式,能夠精準聚焦目標群體,既符合經濟學理論,亦是財政紀律的體現。

與此同時,數據研究明確顯示,香港房屋階梯依然斷裂,大批夾心階層市民無法向上流動,因此唯有在租住私樓與公屋之間橫向移動,這正是公屋輪候時間漫長的主因。我們促請當局以「全民置業」為房屋改革核心,增加資助房屋供應,重建房屋階梯,並配合鬆綁資助房屋的買賣限制,提高第二市場流動性,從而增加香港市民向上流動機會。

作者王柏林是香港大學商學院助理教授、民智行動設計智庫研究總監,牛致行是民智行動設計智庫研究助理,宋恩榮是香港中文大學經濟系客座教授、民智行動設計智庫共同創立人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[王柏林、牛致行、宋恩榮]