觀點

趙永佳、李越民:人文科教科書推銷會的愛麗絲夢遊記

【明報文章】最近作為小學的顧問,參加了一場人文科教科書的選書簡報會。學校禮堂搖身一變成了「教材夢工場」,10多名教師、副校長、校長、家長校董代表,還有大學來的專家顧問,齊齊整整坐着,看幾家出版社銷售代表用閃閃發光的簡報,推銷他們的新版人文科課本。那些動畫特效,比迪士尼電影的開場還炫目,我忽然覺得自己像掉進兔子洞的愛麗絲,眼前盡是「教具點心」——「吃我!」、「喝我!」,每樣都誘人得不可思議。

先是紙本的教師用書隆重登場,光面裝訂的封面,閃着專業光芒。接着,電子教師用書「叮」一聲彈出,附贈搜尋功能,號稱能夠3秒解答學生所有刁鑽提問。還沒回過神來,電子課本又滾着彩帶跳出來,內建互動小遊戲,據說能讓最頑皮的學生也自願背誦《基本法》條文。銷售代表指尖一滑,簡報模板如煙花綻放,連秦始皇統一六國的動畫都自帶背景音樂,比Netflix紀錄片還精緻。

試題庫和工作紙,像魔法撲克牌般源源不絕飛出;模擬考試卷還會自動調節難度——「就像為每個學生量體裁衣!」當VR(虛擬實境)應用程式示範「虛擬遊覽大嶼山生態」,我差點伸手去抓全息投影的蝴蝶;AR(擴增實境)功能,更讓鄭和的寶船在桌面上航行。

最令人稱奇的是「翻轉課堂」教學影片,觀看時不禁暗想:備課工作是否將變得如此輕鬆?還有跨科目教案示範,把端午節糭子包成數學立體幾何題、李白詩句變身視藝科水墨畫教材,簡直是教學界的「分子料理」。

我突然懷疑,教師們會不會就像參加豪華旅行團,出版社就是那殷勤的導遊,連「景點拍照角度」都標註好了,只要乖乖跟着行程走,連腦汁都不用榨半滴——畢竟連「學生可能會問的10個尷尬問題」劇本可能都備妥了。

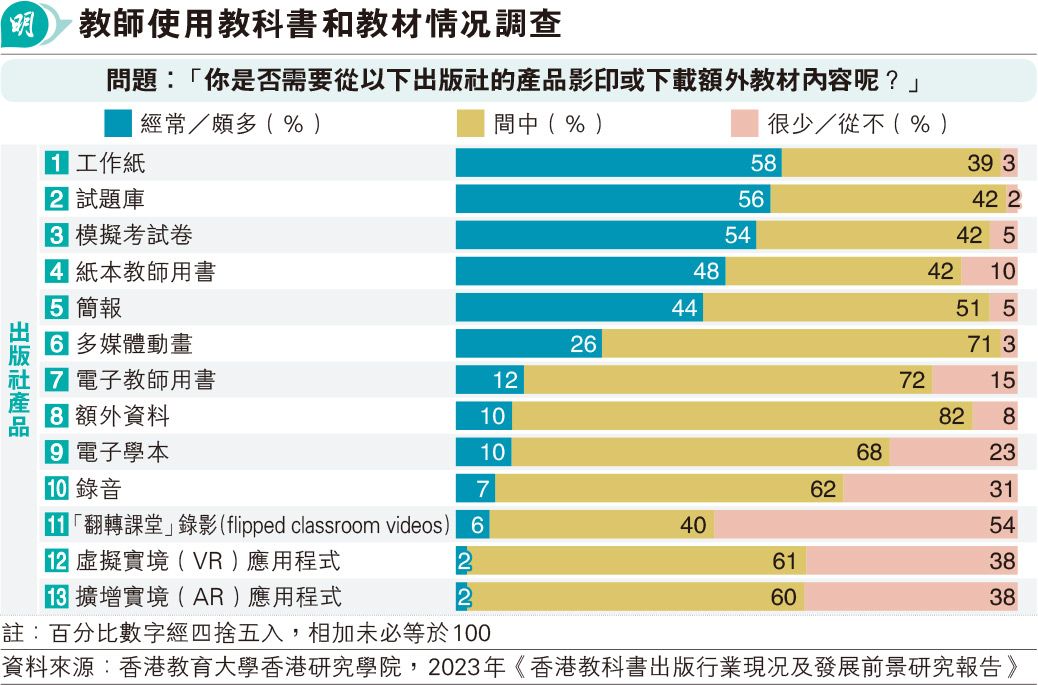

不過,我其實是「劉姥姥初入大觀園」,第一次參加選書大會;身旁的有經驗教師,其感覺當然不一樣。因此,我找來教大研究團隊之前所做的一個教科書使用狀况調查,於2022年訪問了315名小學教師;該調查涵蓋各科教師,不過對於了解教師們如何看待教科書,尤其是附贈的大量相關教材,也有一定意義。

調查發現,只有極少數的2.5%教師回應表示,任教的學校因為自編教材而沒有選購出版社教科書。換句話說,絕大多數學校教科書都是教學的基本工具。

大部分教師已習慣用教科書教材

如附圖所示,有關教科書和教材的使用情况,大部分教師(七八成左右)表示間中或頗多從紙本教師用書、電子教師用書、PowerPoint、試題庫、工作紙、模擬考試卷、多媒體動畫和額外資料,影印或下載額外教材。

另一方面,逾八成半人認為紙本教師用書、電子教師用書、電子學本、簡報、試題庫、工作紙、模擬考試卷、多媒體動畫和額外資料,對提升教學質素的幫助程度達一般或以上;逾七成認為,錄音、VR和AR應用程式,對提升教學質素的幫助程度達一般或以上。

總括而言,大部分教師已習慣使用教科書附送的教材,既能夠節省時間,亦有助提升教學質素。若作比較,香港教科書商提供的課本與教材,即使與歐美等教育歷史悠久的國家及地區相比,於質素、多元化課堂活動建議及評估設計方面,均屬世界前列。

這成果實有賴香港的獨特課本制度:一方面,政府資助學校必須採用經官方審核的課本,以確保內容符合既定課程;另一方面,課本並非由指定機構或半官方組織壟斷編纂,而是交由市場運作。出版社基於潛在盈利考量,願意投放資源邀請學者及前線教師參與編寫、借鑑國際優秀教學法並按本地化改良,同時設計各類輔助教學資源。

此外,所有課本均須通過當局審查。雖然審核過程與出版社的具體回饋未有公開,但教育局網站列明《優質課本基本原則》,各科更設有專屬《課本編纂指引》。去年公布審核結果時,教育局亦曾參照上述原則,簡評各版本課本的優劣,讓教師選書時參考。

指引不限於語文、印刷等技術性的標準,還包括課程原則及教與學活動設計,理念相當完整。例如,內容既要「完整配合課程學習重點,可獨立使用而毋須額外補充材料」,同時須「聚焦核心內容,避免資料過量,保留學生自主學習空間」。局方特別強調概念發展的嚴謹,要求「概念準確清晰,邏輯連貫,佐以生動實例並切合學生經驗;新概念須建基於既有知識」,且「須展現概念與技能在不同學習階段的遞進聯繫,避免內容重複」。

以小學人文科為例,該科指引更具體列明,小學人文科教科書必須設計多元而具意義的學習活動,以提升學習動機;設計主題探究、跨課程活動等,促進知識整合應用;要求提供自主學習技巧與工具運用的培訓、向教師給予建議如何善用社區資源,及必須有生活化題材,培養高階能力與正確價值觀。

依賴教材 反削弱專業能力

香港的課本,正是在此高標準下誕生。我們可以自信地說香港擁有優質教材,但問題反而是,我們是否同時在實踐優質教學呢?筆者從事職前教師培訓時,目睹不少準教師過度依賴課本,甚至將課本內容與學科課程混為一談。此現象部分源於理解偏差,可透過糾正改善;惟更深層問題在於,這些優質教材反令這些學生教師產生依賴,反而削弱其專業能力(deskilling)。

此現象並非香港所獨有,實為全球教育界共同課題。美國常用小學社會科教材Powerful Social Studies for Elementary Students,便有特別討論課本利弊,與香港情况相似。美國小學社會科教師因課時壓力及「課本等同課程」等誤解,過分依賴課本,成為所謂「textbook teacher」。該書主張:教科書雖是重要教學資源,卻不應成為唯一來源。

教師須從「課本依賴者」,蛻變為「善用而不受限於課本」的專業教育者,關鍵在於培養課程素養(curriculum literacy)——掌握課程宗旨與精神,而非機械式完成課本內容。唯有具備課程素養,教師方能因應需要去調整教材,並對課本兼有批判之餘但亦能夠兼收並蓄,此乃教師專業成長之必經階段。

培養課程素養 實現更卓越教與學

換言之,專業教師並非不能用課本、要自己設計全部的校本教材,而是能夠掌握課程精神,才能善用包括課本在內的一切學習素材。這方是關鍵,也是我們師訓的其中一項重要培訓方向。

我們深信,香港既擁有優質課本,若教師們能夠擁有課程素養,也必將能實現更卓越的教與學。

作者趙永佳是香港教育大學社會科學與政策研究學系社會學講座教授,李越民是教大社會科學與政策研究學系講師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[趙永佳、李越民]