觀點

王柏林、牛致行、宋恩榮:居屋二手市場流通窒息 買賣限制須大幅放寬

【明報文章】過往我們多次指出香港房屋階梯斷裂窒礙社會經濟發展,房屋改革是「由治及興」關鍵。前文(註)以數據揭示一手居屋供應嚴重短缺,本文將聚焦居屋二手市場流通不足的結構問題,主張政府須同步大幅放寬第二市場購買限額,並推行「第二市場樓換樓」計劃,以激活縱向(公屋→居屋→私樓)與橫向(居屋換居屋)流動性,助市民向上流動。

居屋二手市場 流通率僅私樓一半

現時全港資助出售單位逾45.4萬伙,但2024年第二市場成交量僅4435宗,流通率約1%。同年私人二手住宅成交量逾3.6萬宗(單位總數約166.5萬),流通率達2.2%,為居屋市場兩倍有餘。若對比2010年底樓市「加辣」前的流動水平(2006至2010年私樓流通率平均7.1%),更見現行制度對居屋流通的壓制。

低流通率直接導致「居屋不遷移」現象:2021年人口普查顯示,僅5.8%居屋家庭過去5年曾跨區搬遷。加上居民因流通受限而被迫終身居於同一單位,早年建成的屋苑更面對嚴重人口老化。

流通窒息 損害長遠社會經濟發展

居屋二手市場流通不足,扭曲五大社會層面:

首先,綑綁業主人生選擇。由於居屋的地價折扣大,通常達市價30%以上,居民無法負擔補地價,又難覓第二市場買家,被迫停留於不合適單位,例如長者居於大單位、上班族住偏遠地區。

第二,窒礙青年上流。年輕人既難負擔私樓,新居屋中籤率亦低(2023年約4.3%),二手居屋本應是關鍵替代選項。流通不足變相迫使部分人輪候公屋或屈居劏房,加劇公屋輪候時間與不適切住房問題。

第三,扭曲私樓市場結構。具換樓能力的居屋業主無法升級,私樓需求萎縮;年輕家庭被迫購「納米樓」,發展商遂縮減單位面積迎合市場。結果居住質素不升反降,削弱香港吸引人才能力。

第四,加劇職住錯配。2021年人口普查顯示,資助房屋業主「職住同區」比率較私樓業主低5.7個百分點。跨區通勤耗費時間、擠壓交通,更降低工作意欲,損害勞動市場效率。

第五,損害長遠社會發展。置業無望,削弱市民對未來的信心、延遲組織家庭與生育計劃、加劇人口老化與勞動力短缺,形成惡性循環。

買賣限制是流通枷鎖

居屋二手市場缺乏流通的兩大原因如下:

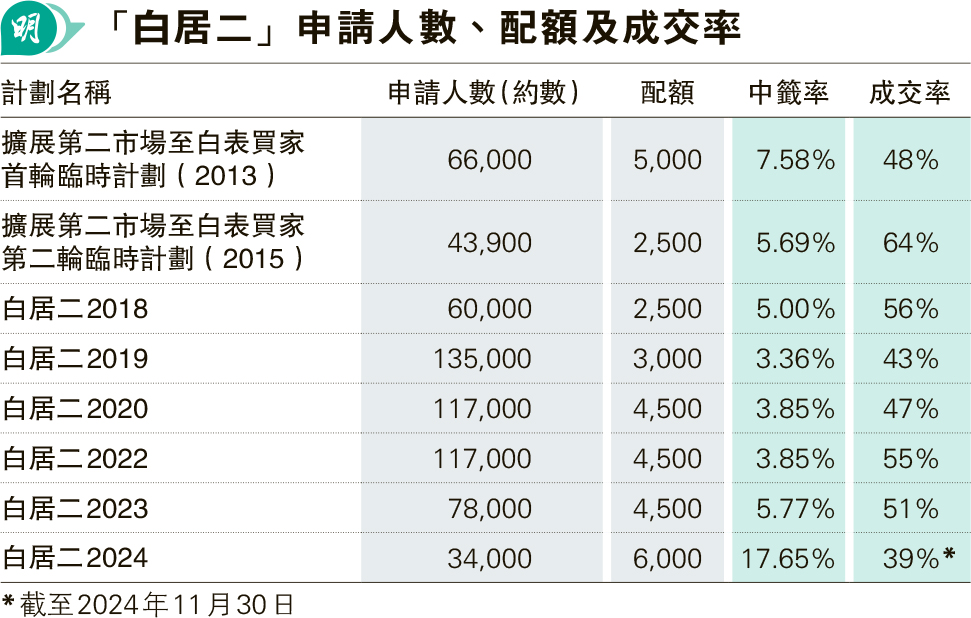

(1)白表配額嚴重短缺。第二市場僅容許免補地價轉售予綠表(公屋戶)或白表(合資格市民)買家。綠表雖無限額,但白表需透過年度「白居二」計劃抽籤,配額長期嚴重不足——計劃自2013年推出至今,平均每次達8.1萬宗申請。可是配額只有幾千個,平均中率籤只有6.6%(見表),即是每15個申請者只有1個人中籤,市民能夠透過該計劃置業的機會微乎其微。

房委會雖於「白居二2024」計劃將配額增至6000個(新增1500個配額全撥青年),但該計劃申請宗數仍超額4.6倍(3.4萬份申請)。半年內成交率已達39%,美聯數據更顯示當年居屋第二市場成交量按年升26.6%,足證需求遠超供應。

(2)禁止未補地價「樓換樓」。現行制度禁止業主在未補地價下出售單位之後,再購入其他未補價資助房屋。此舉徹底封殺居屋橫向流通,使業主無法因應家庭規模變化(如生育、子女遷出)或工作地點變更而換樓。

政策建議:拆牆鬆綁、激活流通

面對居屋嚴重短缺,政府不應堅持大幅限制第二市場的流通,阻礙市民上流。筆者建議更大力度開放居屋第二市場,以紓緩一手居屋供應短缺情况。

(1)立即倍增「白居二」配額至1.2萬個。「白居二2024」小幅增配額後市場反應正面,證明放寬有效。面對居屋嚴重短缺,政府應果斷將配額翻倍,並持續評估成效,目標於一至兩年內全面取消限額,讓白表買家自由進入第二市場。

(2)全面推行「第二市場樓換樓」計劃。2019年房協推出「長者業主樓換樓先導計劃」,容許60歲或以上業主免補地價換細單位,可惜計劃規模太小。政府應該——

.擴大適用範圍:「樓換樓」計劃不宜限於房協單位,應擴展至所有房委會居屋單位。

.放寬條件:取消年齡限制,允許因家庭結構變化(如生育、子女遷出)或工作地點變更而換樓,且不設面積升降限制(例如換大單位育兒、退休換細單位)。此舉可釋放閒置空間、促進職住平衡,更能鼓勵生育及提升勞動參與率。

結語:重建流動階梯方得安居興邦

居屋流通枷鎖,已造成多重社會代價。政府必須正視:增加供應與活化存量需雙軌並行。大幅放寬第二市場限制,既能緩解一手居屋短缺壓力,亦可重建「公屋→居屋→私樓」流動階梯,讓市民能夠因應人生階段調整居所,真正實現安居樂業的治理願景。此乃香港「由治及興」不可或缺的一環。

註:〈居屋嚴重短缺扭曲社會發展 需大幅擴建〉,2025年6月26日《明報》

作者王柏林是香港大學商學院助理教授、民智行動設計智庫研究總監,牛致行是民智行動設計智庫研究助理,宋恩榮是香港中文大學經濟系客座教授、民智行動設計智庫共同創立人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[王柏林、牛致行、宋恩榮]