觀點

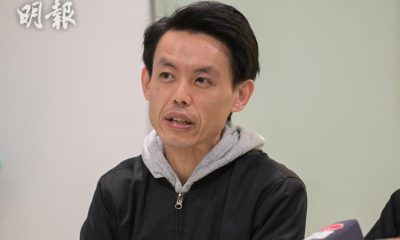

羅健熙:重視民間力量 開放包容更利發展

【明報文章】今年施政報告的諮詢期已經展開。民主黨已進入解散程序,今年將不會向特區政府提交施政報告建議。然而我仍然希望藉此文章,就政府施政方向和原則提出見解,供現屆及未來政府參考。

促進民間參與 釋放社會內生動力

香港的活力和韌性從來不止來自政府政策,更多是源於民間自發力量和無窮創意。過去幾年,從歌星粉絲應援到港隊球迷迫爆啟德,皆展示了民間的熱情、組織力與想像力。政府應信任民間智慧,賦予各行業空間去探索、創新,並以簡化程序、提供資源、建立公平競爭環境等方式從旁輔助。

民間活力的釋放,也關係到市民歸屬感及效能感。當市民感到自己聲音不被重視、參與公共事務空間受限,即使有再多「高端人才」來港,最終也面對相同情况,無法建立起歸屬感及以港為家的那份情懷。要令每個人都感到自己是香港不可或缺的一部分,需減少空泛模糊的指控、提供足夠空間讓不同意見得以表達,讓創意和批判思維可以自由激盪。

香港作為文化大熔爐已逾百年,長年吸引各式奇人異士在港發揮所長。俄裔猶太人歐德禮(Harry Odell)也好,金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾也好,他們雖不在港出生,但都匯聚於這個東西文化交匯點,締造了香港文化界的黃金盛世,很大程度這亦是拜香港社會包容、開放和多元土壤所賜。建立互信、鼓勵開放討論的社會氛圍,才是激發社會活力、匯聚民智的關鍵。

公開透明 廣納民情

公開透明是現代政府問責的基石,也是建立公眾信任的關鍵。然而《檔案法》束之高閣、申訴專員公署帶頭下架網站舊報告,都與政府高談「數位轉型」的形象形成巨大反差,亦與公開透明背道而馳。這不僅削弱公眾知情權,也損害政府公信力。

政府必須真心關心民意、民情。它們滲透在社會各個角落,永遠是施政方針最直白、最真實的指標。為政者應主動聆聽、察納雅言,開放而廣泛接納不同聲音,而不是把自己重重包圍在舒適圈裏。

真正重視透明度,並且以開放的態度回應民意,政府才能夠制定更貼近民生、更符合社會需求的政策,凝聚社會共識,推動香港向前發展。

堅持獨特優勢 避免盲目跟潮流

香港成功的一大優勢,正在於與內地城市不同:普通法法制、自由市場、國際化營商環境、資訊自由流通、中西文化交匯的獨特魅力等。然而近年政府和建制派的政策或倡議,不時有跟隨內地潮流的傾向,例如夜市經濟、低空經濟、熊貓經濟等。這些概念本身或有其潛力,惟在港是否適用卻有頗大疑問。部分人更盲目地想將內地那套全搬到香港,那香港還有什麼獨特優勢可言?

我理解大灣區融合是國家策略,香港要參與其中。但在融合的同時,香港更需堅守和發揮自身獨特優勢。我們要主動尋找和強化本地核心競爭力,在區域競爭裏保持自主性和不可替代性。政府不應害怕香港比內地其他城市更獨特自主,這是一國兩制賦予香港的彈性,是香港在全球競爭裏立足的根本,同時亦是對香港市民乃至國家有最大益處。

減少浮誇辭令 回歸本地語境

近年政府不時以宏大言辭或華麗字眼去推介政策,將事情說得天花龍鳳。但有時說得「太大」,市民感受與政府說法出現落差,反會令人覺得政府自吹自擂、自說自話,損害自身公信力。市民對香港困境心知肚明,而倘政府若無其事,或說得一切盡在掌握,亦會加深官民距離。

此外,官員和建制派愈來愈多直接使用內地術語,卻缺乏本地轉化或解說,無視兩地語境差異,令人難以理解與投入。這些自製的語言隔閡導致政策溝通斷層,削弱了政策推動時的公眾參與感。回歸港人習慣的語境,以誠懇、直接、可讀的語言與群眾溝通,是重建關係之始。

結語

香港社會的進步,離不開市民參與和創意,也離不開政府開放和包容。我深盼未來的選舉制度能讓更多元人物參與其中,而政府與決策者亦能秉持開放心態,重視由下而上的發展,珍視香港之獨特性,給予市民足夠空間與自由,並以透明和民意為施政根本。

上文所述觀點,是我從政的指導綱領之簡要版。我從不認為自己一定正確,惟提供一些不同角度讓社會可以集思廣益、互相切磋,我相信對香港仍是有益吧?

作者是民主黨主席

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[羅健熙]