副刊

【鹿特丹】廢墟的家

【明報專訊】「我經常質疑什麼是歸屬感,當人們開始辨認出『我們』(us)。」韓裔藝術家梁慧圭說。如果你曾去過M+,不知對梁慧圭幾層樓高的鈴鐺作品《聲之通天繩》有無印象?現主要駐柏林的她曾於歐美至亞洲主要博物館、雙年展展出作品,想不到在鹿特丹Kunsthal Rotterdam首次看到其個展,亦剛好出席藝術家的對談活動。近年她曝光較高的雕塑多數載有明顯的傳統文化符號。不過,我還是喜歡她選用不起眼的家品為材,一樣能夠訴說身分、群體、遷移中的存在狀態。

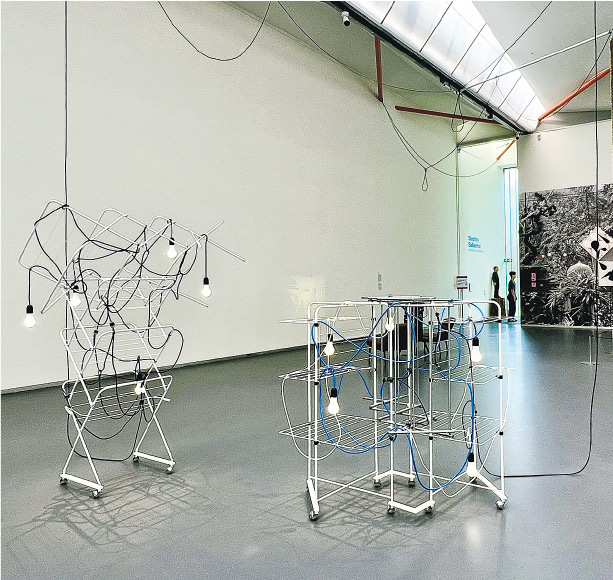

「家」像經常徘徊在她創作的靈魂,而「家品」就是肉身。一步入展覽,幾個晾衫架疊置起來。藝術家把平平無奇的家品轉化為雕塑。家品除了本來的形態和功能,還藏着文化和政治脈絡。例如,不是每個地方都流行這種晾衫架,即使它象徵了工廠生產一式一樣的塑膠製品,卻勾起每個觀者在自己家中、成長環境的日常記憶。

藝術家在創作生涯早期,由首爾大學雕塑系畢業後往德國法蘭克福進修,她當時面對生活負擔,要四處游牧找創作機會,不時搬遷。流動成為她創作命題之一。在此雕塑,晾衫架的「能屈能伸」消失了,昂首站在大廳之中。曾經流動的身軀,氣質變得卻如此牢固。它好像在比喻一些習性因應外在環境改變了,但部分依然保留。

說到家,座談會上,梁慧圭提到一件今次未有展出的作品。2006年,她在海外回流韓國舉行首個個展,並選址祖母在仁川的舊居作為展場,及將整座房子轉化為作品Sadong 30。她說屋子當時已破舊不堪,屋頂下塌,市政廳也欠缺該處資料,屋子恍如幽靈存在。她嘗試自行重新接駁電源,把燈、鏡子和各樣家品弄成裝置。然後,她向嘉賓逐個派分邀請信,上有舊屋地址和開門方法,讓他們安靜地找尋、迷失、到達、進入和暫時霸佔整間屋子。這不止是她的私人記憶,當時該社區因為仁川機場影響,面臨大量清拆和士紳化,舊有的連結和脈絡被生硬扼殺。作品側寫了這種集體的氛圍。

讓牆壁說話,讓天花說話,即使蓉蓉爛爛,她以此傾聽這個家。梁慧圭形容,當人們潛入這間屋子,這個空間像擁有「絕對的時間」。我想了很久,這是什麼意思?會不會當舊屋被人闖入、探訪的一刻,它將被重新記起,繼而穿越時間?我們不理現實的殘酷惡心,決意要闖進一片「無實際意義」的經驗。就因為它有說不清的過去,它未來唏噓,但有人長途跋涉、尋尋覓覓來到這個廢墟,看一看,然後想一想:「這是誰的家?」

文:小東

(藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【墨爾本】愛是…… (2025-07-11)

【東京】睇牙梗係要有實力! (2025-07-11)

【香港】口琴與管弦樂共舞 (2025-07-11)