副刊

百歲張伯根攝影展 回望「沙龍王國」眾生相

【明報專訊】1950、60年代,香港享有「沙龍王國」美譽,全賴一批揚威海外的本地攝影師。他們以現代美感捕捉香港街頭,鏡頭下承載了無數市井風光,並透過積極參賽和策展,讓香港攝影文化接軌國際。著名攝影師張伯根正是其中一人,今年適逢百歲之齡,精選畢生作品於下周三起(7月16至21日)舉行的「藝.文中環」展會展出,回顧70餘載的攝影之路。

張伯根形容「玩攝影的人要一眼關七,還要有『鐵腳、馬眼、神仙肚』」,實在是門硬功夫,難怪能堅持下來的,都是醉心此道之人。百歲高齡的他仍精神抖擻,講故事生動過人,一身歷練堪稱行走的歷史書。本次展覽展出他多幅代表作,見證香港和中國內地的城市景象和風土人情,尤其以1950、60年代的民生影像為主。

專注記錄上世紀中市井風光

1925年,張伯根出生於佛山南海,21歲因工作來香港定居,1950年代初迷上攝影。當時香港「荒涼得很」,打工仔放工後少有娛樂,報紙和電視未普及,商店亦早早關門。他在萬般無聊之際接觸到攝影,自此傾心投入。他早年有關攝影的記憶,是1940年代知名攝影師吳章建在中環告羅士打行(現告羅士打大廈)開設的攝影館 「章建攝影室」,當年告羅士打行僅9層,卻已是全港最高建築,足見其地標地位。

英國在攝影技術的早期發展中扮演重要角色,香港受英國管治時,吸引外國攝影師前來,令攝影文化植根。成立於1853年的英國皇家攝影學會是世界首個具規模的攝影學會,而香港攝影學會至今也已有88年歷史。早期在香港的攝影愛好者以外國人為主,多數是知識分子和專業人士的興趣。張伯根初學攝影時,曾到上環的香港基督教女青年會參加攝影班,但因為課堂與工作地點相隔遙遠,便轉至其他學會進修。

當時菲林冲曬還未普及,攝影師事事親力親為。「印象中那時(1950年代)冲曬一張12吋的菲林大概十零蚊,而做經理的月薪大約100元。自己冲便不必去商店,那裏價錢又貴,(冲曬)時間又久。」後來張伯根更索性經營冲曬菲林的生意。

香港寫實攝影風格在1950、60年代蓬勃發展,展現出攝影師對社會的關注與好奇心。社會環境是張伯根的創作底色,當時純為記錄日常作品,如今已沉澱成歷史印記。談及最具時代張力的作品,他提及1963年的香港制水事件。那年降雨量嚴重不足,制水最嚴峻的時候,每4天僅供水4小時,讓人叫苦連天。他回憶說:「成年人要去上班,哪有空去打水?所以滿街滿巷都是老人小孩,一放水喉便提着水桶排隊裝水(作品《排隊等水》)。」這場持續了一整年的制水措施,在他的鏡頭下凝為一代人的集體記憶。

攝影之人,眼睛總在尋找故事,需要對身邊的事物極為敏感。「我學影相的時候,要四處找素材。經歷過社會的變遷,你會因應環境而拍攝。我有活動就想去拍,凡有事情發生時就去拍。」他喜歡留意身邊值得記錄的事,一有空便下樓拍照。豪雨傾盆的街景,清晨時分中環街市外待工的苦力,馬路上奔跑的學童,皆成為快門下的風景。望着相片中橫過馬路雨中奔跑的學童(作品 《放學》),張伯根笑道:「現在怎會讓小朋友這樣跑過馬路?」這些尋常的眾生相,在歲月的淘洗下,成為了城市蛻變的重要文獻。

龍脊梯田童真照 揚威日本沙龍

除了香江百態,張伯根也曾與朋友結隊北上創作,欣賞內地的山河景色,桂林的龍脊梯田(又稱龍勝梯田)便是他們曾經嚮往的地方。當時交通不發達,全靠自己租車,需顛簸3小時才到。中途在村莊休息時,遇着一群鄉村孩童,身背攝影器材的他們對鄉童來說猶如奇觀:「我們背着腳架和行李,他們就像看怪物那樣看我們!其中一個影友喜歡逗小孩子玩,引他們發笑,而我恰巧站在旁邊,見他們笑得天真爛漫,便拍下了。」這張意外所得的《童真》實在經典,更曾在日本沙龍中贏得獎項。山野中的純真穿透時光,至今難忘。

港攝影師出錢出力爭勝

雖然多年來香港變化甚大,但美麗景色一直吸引一眾外地攝影愛好者。現時每年新春後,總有不少攝影師觀風勢、等雲海,朝聖維港兩岸高樓大廈穿插雲霧、破霧而出的奇景。但時間回到1950、60年代,當時的攝影師更喜歡到沙田大埔,乘船拍大自然中的山水雲霧,然後再把相片寄去國際沙龍。

張伯根形容當時是香港沙龍攝影的鼎盛期,沙龍(salon)即最高級別的展覽,入選作品都是頂級的,數量有限。國際沙龍比賽有各種各樣的組別,包括彩色、黑白、新聞、生態、自由創作等,參加其中堪比體育聯賽,以各組相片所得分數計算最終排名,然而每個地區的喜好和品味都不同,對攝影師來說頗具挑戰,其中以香港影友最為「搏命」。「外國人一般交了一些照片就不交了,但香港人不同,很勤力,全部交足,所以拿了很多名次。」參加沙龍所費不菲:冲曬照片、報名費和郵費等全是支出,入選者通常會宴請行家慶祝,齊齊分享入選沙龍的榮譽。張伯根自然也入選過,不過他自嘲,「那時我們剛打工,哪有那麼多錢請吃飯?於是被師兄笑我,哈哈!」坊間更流傳戲言,每當攝影師說「幫你拍一張沙龍照」,意思就是幫顧客拍出展覽級別的靚相,足見沙龍文化深入民間。

麥耀東:發掘非一般香港夜景

攝影師素以影會友,不分年齡職業,沒有隔膜。在攝影會裏,張伯根便認識了年輕後輩麥耀東,他的作品也將在今次展會中展出。對麥耀東而言,「1980、90年代時已經有很多相機舖,曬相已是熱門生意,但還未到數碼年代」。他自言從小到大都很喜歡到處觀察、周圍看環境,在那時已開始玩家裏的相機,卻沒有專門去學習。直至接觸了張伯根有份創立的「香港創藝攝影學會」,才有機會認識許多同道中人,開闊視野,加深對攝影的研究。如今的他,已攝影超過20年,在香港、澳門、台灣等地皆贏過獎項,亦是資深的攝影導師兼評審。

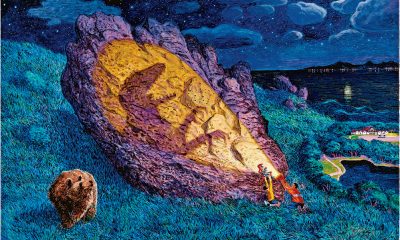

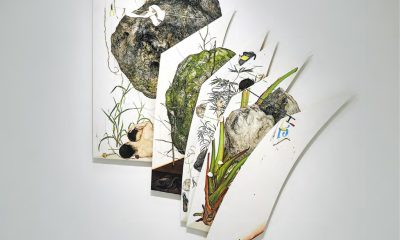

麥耀東癡迷城市景色,尤其鍾情夜景。「香港的夜景在全世界來說都很出名。我也喜歡去找一些別人未見過的景色,又或者新的角度。」他會細閱地圖、瀏覽行山網、親自攀山找角度,發掘新的「寶藏」地點。雖然多次「食白果」,但每次只要有一張相能驚艷觀眾,令荒山變成熱點,就讓他成就感滿滿。入會後,麥耀東活躍地參加比賽和展覽,迫使自己勤力學習影相。「入會後的見識不同,很多前輩提點,讓我看到很多自己從來都沒有見過的東西,包括構圖和審美。」這段磨練的歲月,映照出香港攝影王國的薪火。

在兩代攝影師的作品中,看展的觀眾除了能夠欣賞攝影技巧、美感,也能夠能受到照片呈現的人文風貌和生活百態。無論是上世紀的市井平民的人間百態、鄉村的人文風景,又或是現代香港的城市景觀,相信也能觸動到大家。

「藝.文中環」展會

日期:7月16至21日

地點:Wyndham Social (中環雲咸街33號地下和27樓)

網址:https://shorturl.at/AsKew

備註:如有興趣可購入展出相片,因應不同尺寸和物料,約$1000至$5000

文:林玥彤

設計:賴雋旼

編輯:鍾卓言

[開眼 收藏]

日報新聞-相關報道:

珍貴圖冊賀徠卡百年 (2025-07-11)