港聞

粵港澳49校簽倡議書 合作培養AI科創人才

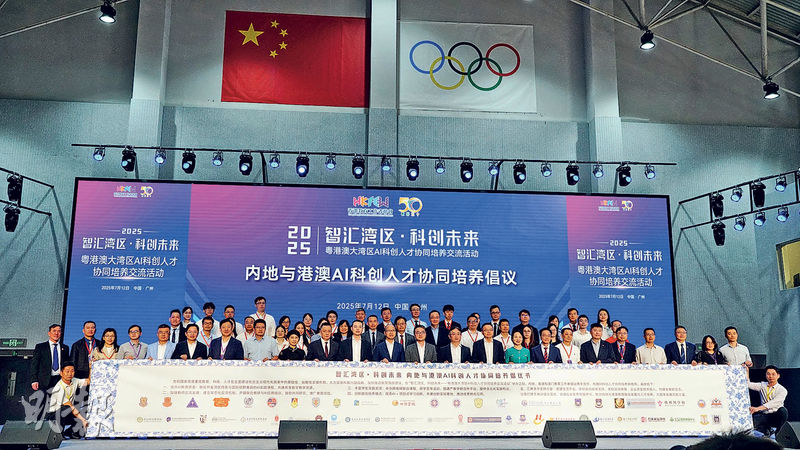

【明報專訊】香港教育工作者聯會昨日在廣州舉辦「智匯灣區.科創未來」粵港澳大灣區AI科創人才協同培養交流活動,三地49間中小學簽署倡議書,承諾共享數字教學資源,並建立常態交流機制,開展聯合教研與人工智能(AI)應用培訓。教聯會主席黃錦良稱,內地在AI輔助教學上走得更前,希望與香港教育界有更多交流機會。

倡議書提到教育、科技、人才是建設國家的基礎及戰略支撐,內地、香港和澳門教育工作者應合作構建AI科創人才協同培養新格局,包括聯合開發灣區特色與國際視野兼具的AI實踐課程、舉辦跨城聯合課程及研學營、探索「AI+項目」創新學習模式等(見表)。簽署倡議書的香港學校包括香港培正中學、培僑書院、漢華中學等,以及位於廣州、東莞、佛山的暨大港澳子弟學校、廣州南沙維港青藤中學、南沙民心港人子弟學校等。

黃錦良:應用AI教學 內地行得更前

身兼全國人大的黃錦良說,數字教育已是國家重要策略,三地教師在這方面交流還有很大提升空間,期待上述學校可帶頭分享成果,「香港已有不少學校將數字教育或人工智能用於學科教學,但有時與香港老師到內地,見到內地行得很前,已在運用非常前沿的人工智能技術提升學與教效能」。

同場的立法會議員鄧飛認為,內地學校規模比香港大得多,平均每間3000多人,數據量夠大,其模型可供港澳參考並使用。他說,現時國家教育部的「國家中小學智慧教育平台」不允許港澳教育工作者註冊登入,「需要兩地政府合作,因為涉及數據跨境」,他認為相關數據非商業秘密,沒有敏感內容,希望可先行一步,實現AI輔助教學數據互聯互通。

鄧飛倡AI輔助教學數據互聯互通

鄧又說,有時教育界分不清是「教學生學習AI」還是「用AI作為工具輔助促進教學」,他認為後者更重要,「現在有DeepSeek等平台,很多青少年運用的純熟程度甚至超過老師」。他又稱,政府應制定師生「人工智能素養」標準,過去有提學生「數字素養」,但AI出現後,學生可能會用AI從事作弊等不道德行為,或是未必知道「AI幻覺」提供了錯誤資訊,認為新的影響比過去「麻煩很多、嚴重很多」,故需培養學生使用AI的知識技能及道德倫理。