觀點

熊永達:規管網約車 保護各方利益

【明報文章】隨着今個月新的士車隊開始陸續提供服務,政府正着手規管網約車。Uber亦部署令政府的規管順着它現行經營模式,讓它繼續以低廉經營成本,即毋須擁有車輛,亦毋須與司機有僱主僱員關係,從而獲取可觀盈利。

多年來政府「隻眼開隻眼閉」

Uber於2014年來港經營,同期也有在香港自行研發的叫車平台,例如GoGoVan都在香港營運。這些叫車平台的經營模式都是大同小異:平台營運者毋須擁有車輛,或毋須與司機有任何僱傭合約;它們只是配對叫車者與司機,平台從中獲利。

10多年來,政府對於這些叫車平台非法載客取酬,都是「隻眼開隻眼閉」,不想規管。政府只有在強烈投訴或抗議的情勢下,執行現有法例檢控違法載客取酬的司機,甚或扣留車輛。但檢控數字都是寥寥可數。

政府不想規管這些平台,估計是不想把麻煩攬上身——因為規管載客取酬活動,一定涉及與的士看齊,要保障乘客安全和利益。政府規定的士車輛要有合適安全設備、可承載包括傷殘人士、裝上不可調校的收費表等;的士司機不能對乘客無禮、拒載、濫收車資、「兜路」等;的士車主要每年購買載客保險,保費往往是私家車的10倍以上。運輸署要處理相關投訴,而交通諮詢委員會就要每年公布投訴的統計數字。

規管網約車平台,就不得距離規管的士之標準太遠。現時規管18,163部的士之工作,往往吃力不討好;要規管不知數量的網約車及網約車平台,工作何其艱巨?如果沒有Uber不斷施壓,相信政府不會自討苦吃,規管網約車及平台。

Uber的攻勢一浪接一浪。今年6月,它對4800名網約車司機做調查並發表報告:近八成受訪司機擔心規管過嚴,或網約車牌費過高,影響收入;超過七成受訪司機認為,靈活彈性工作時間能夠配合生活;逾半數受訪司機享受自己當老闆;六成人接受車輛定期檢驗,及領取營運牌照;近八成人憂慮嚴格限制車輛數目;超過六成受訪司機表示,其總收入的一半或以上來自駕駛網約車。

明顯地,Uber透過這個「自編自演」的調查報告,向政府開出規管網約車的條件並施壓。Uber進一步聲稱,有27.4%受訪司機認為他們的意見「極少獲考慮」,約33%認為自己的意見「完全未被考慮」。

的士車主、車行、打理人、商會等持份者,當然十分關注規管網約車平台,今年5月15日會見運輸署長李頌恩。其後運輸署嚴正指出:「任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規……政府正積極研究修改法例,致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛,即使未能確認司機身分,涉案車輛仍可被扣押,以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力……(政府)在今年內訂定立法建議,敲定規管網約車平台及相關車輛和司機牌證要求的細節,以促進平台規範化運作。」

規管網約車之兩方面目的

政府日前公布規管網約車的框架,規管目的十分清楚,是兩方面:(1)保障乘客安全及利益;(2)確保道路的有效使用。規管細節包括:車輛之規格及設備(車輛牌照的要求)、司機背景和駕駛經驗(司機牌照要求)、網約車平台營運商的營運能力(營運商牌照的要求),及網約車牌照數目限制。

筆者認為,車輛的規格應該包括:四門房車、承載量(如4至7人)、排放標準、不得更改原廠車的結構及顏色等,任何改動都必須運輸署批准。車輛須有載客保單,保單應該涵括第三者保險、汽車失竊及損毁,以及乘客財物失竊和受傷的賠償。

司機除了有正常的駕駛執照之外,也應該要有證明,顯示在近期是活躍司機(例如受僱司機或租用車輛的紀錄),及證明其路面駕駛經驗;司機亦要提交適宜駕駛的醫療證明。當然,警方要對司機做背景調查,最重要是沒有嚴重刑事罪行(如侵犯女性及小童)紀錄。

網約車平台營運商必須提交證據,證明其有足夠財力及經驗營運這類平台。平台作為乘客與司機的配對工具,必須提供適切資訊給司機和乘客。為保障乘客利益,平台的收費必須清晰、透明、合理;收費必須在行程之前通知乘客,不能隨行車路况而改動。平台亦應該保障司機利益,跟隨歐洲及英國的做法,視司機為僱員,提供最低工資和假期等保障;亦為員工申報收入稅單,防止逃稅。當然,平台要保證所有使用的車輛和受僱司機都領有牌照,也要有收集投訴及處理投訴的有效機制。

從有效使用道路考慮網約車數量

網約車平台的數量大可不限。至於規管網約車數量,必須從有效使用路面的角度考慮。如果大幅增加網約車,於繁忙時段(如上班、上學時間)及繁忙地帶(如金鐘、中環、油尖旺)會造成更嚴重的交通擠塞,那麼乘客不但繳付高昂費用,更廢時失事,無法準時到達目的地;而加重塞車,會導致更嚴重的經濟損失。的士或網約車都會於最繁忙時段進入最繁忙地區,這是市場規律,即乘客需求最殷切。政府多年來規範的士牌照數目,都是為避免加重塞車狀况(註)。政府要決定的是,是否與當年發的士牌一樣,開初發小量,然後視乎情况逐年更改;或者規範網約車營運時間和營運區域,避免出現交通大擠塞狀况。

Uber透過司機調查報告,要求政府推行寬鬆的規管措施,對司機和車輛的規管愈少愈好,司機是自由身,平台與司機毋須有僱主僱員關係。筆者估計政府是不願意聽Uber的意見了。

司機乘客爭拗 無法完全避免

政府規管網約車營運,勢在必行。的士業界害怕「多隻香爐多隻鬼」,但全世界大城市都沒有例外;就算有許多網約車,的士從來沒有消失。政府想藉着引入網約車,可減少乘客投訴,這是異想天開。

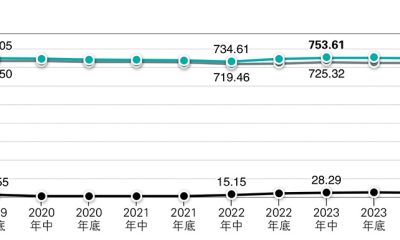

現時領有的士司機牌照者逾20萬,其中約5萬是活躍司機。這些人的背景和教育程度有很大差異,乘客都不是百分百「貴賓」、有高尚修養。司機與乘客各有所求,溝通出現問題、產生爭拗,絕對不可能完全避免。將來網約車司機群體可能更大,網約車平台、司機與乘客出現爭拗,相信亦不能夠避免。不過,相信規管網約車更能夠保護各方利益。然而在法例規管下,網約車經營成本必然提高,收費也必然提高。

註:我在《獵夢香港:的士業的傳承》第11章有詳細討論

作者是香港運輸研究學會資深會員

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[熊永達]