即時港聞

7名科學家獲未來科學大獎 研究成果涉證明鳥類起源 評估「拓撲」材料及改進「閃存」記憶體 (16:59)

由香港未來科學大獎基金會設立的「未來科學大獎」今(6日)在北京和香港兩地連線公布「生命科學獎」、「物質科學獎」、「數學與計算機科學獎」得主,今屆共7位科學家獲獎,涉及證明鳥類起源於恐龍、新拓撲電子材料的計算預測及實現、新一代非揮發性記憶體技術三樣研究成果,每個獎項可獲得獎金100萬美元。

「未來科學大獎」由科學家和企業家群體共同發起,關注原創性的基礎科學研究,獎勵在中國內地、香港、澳門及台灣做出傑出科學成果的科學家,頒獎不限國籍。中國地質科學院、河北地質大學季強、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的徐星、周忠和,因發現鳥類起源於恐龍的化石證據獲頒「生命科學獎」。鳥類起源於恐龍的猜想長期存在爭議,1990年代,季強和已故的陳丕基在中國遼西地區發現了世界上首例帶羽毛的非鳥恐龍化石;徐星和周忠和發現並研究了一系列從恐龍到鳥的過渡物種,通過系統發育分析、解剖學研究和功能推測,建立了恐龍和鳥類之間的鏈接,將「鳥類起源於恐龍」從假說轉化為被廣泛接受的科學理論。

旺宏電子股份有限公司董事長盧志遠及其團隊發明新一代非揮發性記憶體技術,獲頒「數學與計算機科學獎」,其非揮發性記憶體(non-volatile memory)技術取得突破。非揮發性記憶體即生活中常見的固態硬碟、俗稱「手指」的存儲器等,它們在斷電後仍能保留數據,盧及其團隊的突破包括將閃存(Flash memory)壽命從一萬次提升到一億次,並透過新技術實現了存儲單元的小型化與容量提升8倍。

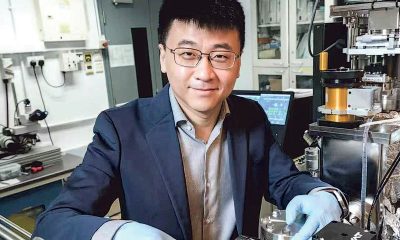

中國科學院物理研究所方忠、香港科技大學戴希和上海交通大學李政道研究所丁洪,因拓撲電子材料的計算預測以及試驗方面的貢獻獲「物質科學獎」,拓撲電子材料和鐵、金、銀等傳統金屬材料不同,具備了傳統材料所沒有的特殊功能,潛在應用領域包括自旋電子學、量子計算和能源科技等,其導電表面可用於低功耗的電子元件,如晶體管和傳感器等。拓撲電子材料並非傳統金屬,而是合金,科學家必須在元素週期表中「大海撈針」,找到正確的比例和結構,方忠、戴希發明了一套計算法,能更準確地預測哪些材料具有拓撲電子結構;丁洪則運用角分辨光電子能譜技術,直接觀測微觀電子結構,驗證了方忠與戴希預測的材料確具拓撲性質。

香港科學院院長、2025未來科學大獎周程序委員會聯席主席盧煜明表示,今年是未來科學大獎、香港科學院共同的10週年,形容是「雙喜臨門」,他今次大獎周除邀請以往獲獎者,還邀請約百位世界級科學家出席,包括四位諾貝爾獎得主。此外,還有十多位來自中國、美國和歐洲科學院的院士。他強調,該獎項十年間已提升各地對大中華地區的科學認識,希望藉此鼓勵下一代年輕人選擇科學作為專業。