副刊

落雨、抽象與不小心踩中的水氹

【明報專訊】落雨,煩悶。落雨,鬆弛。落雨,憤怒。落雨,發懵。落雨,憂懼。落雨,竊喜……

黑紅黃雨,無色無味,不分方向墜在身上某處,觸及神經末梢,淌向說不明的感官閘口。落雨又落雨,情緒打濕分不清。

與程展緯談起看倪鷺露畫展「線條的氣息」(Lulu NGIE: Lines of Breath)的感受,他聯想到facebook創立初期的一項微妙功能:poke——「someone poked you」,有人用手指「篤一篤」你。

那個提示出現時,既不像信息(message),也不像通知(notification),只是某種無法定義的存在無由地、輕觸你一下,沉默,然後,逃逸。

線條劃過空氣,墜入水坑,在知覺臨界面濺起似是而非的形狀。

不似預期,難以揣測的天氣與心境

稍早程展緯在社交媒體分享與家人一同觀展,腳步各自停在不同的畫前。抽象的繪作沒有標準答案,卻總有某筆線條剛好落在某人的心上。

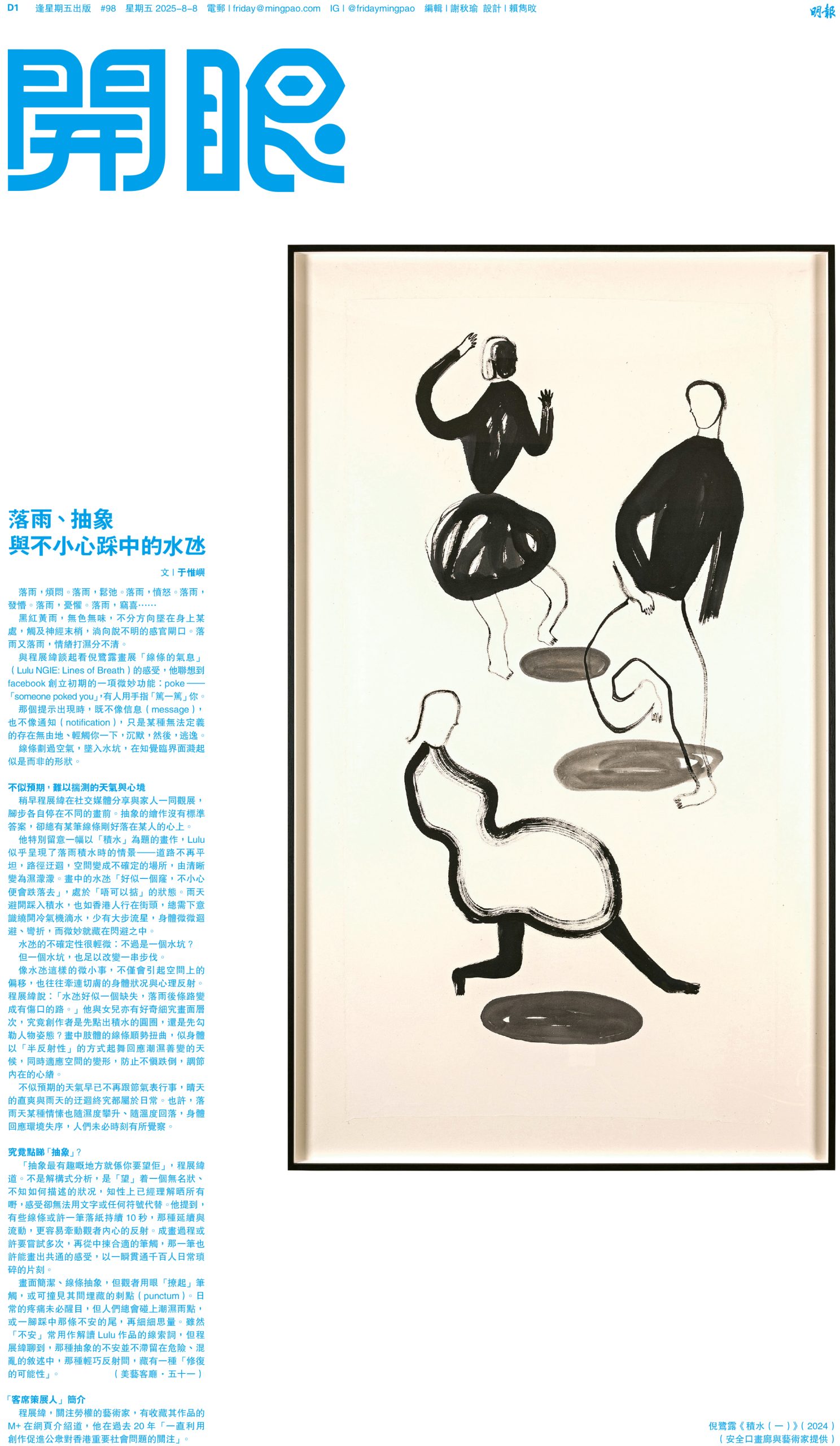

他特別留意一幅以「積水」為題的畫作,Lulu似乎呈現了落雨積水時的情景——道路不再平坦,路徑迂迴,空間變成不確定的場所,由清晰變為濕濛濛。畫中的水氹「好似一個窿,不小心便會跌落去」,處於「唔可以掂」的狀態。雨天避開踩入積水,也如香港人行在街頭,總需下意識繞開冷氣機滴水,少有大步流星,身體微微迴避、彎折,而微妙就藏在閃避之中。

水氹的不確定性很輕微:不過是一個水坑?

但一個水坑,也足以改變一串步伐。

像水氹這樣的微小事,不僅會引起空間上的偏移,也往往牽連切膚的身體狀况與心理反射。程展緯說:「水氹好似一個缺失,落雨後條路變成有傷口的路。」他與女兒亦有好奇細究畫面層次,究竟創作者是先點出積水的圓圈,還是先勾勒人物姿態?畫中肢體的線條順勢扭曲,似身體以「半反射性」的方式起舞回應潮濕善變的天候,同時適應空間的變形,防止不慎跌倒,調節內在的心緒。

不似預期的天氣早已不再跟節氣表行事,晴天的直爽與雨天的迂迴終究都屬於日常。也許,落雨天某種情愫也隨濕度攀升、隨溫度回落,身體回應環境失序,人們未必時刻有所覺察。

究竟點睇「抽象」?

「抽象最有趣嘅地方就係你要望佢」,程展緯道。不是解構式分析,是「望」着一個無名狀、不知如何描述的狀况,知性上已經理解晒所有嘢,感受卻無法用文字或任何符號代替。他提到,有些線條或許一筆落紙持續10秒,那種延續與流動,更容易牽動觀者內心的反射。成畫過程或許要嘗試多次,再從中揀合適的筆觸,那一筆也許能畫出共通的感受,以一瞬貫通千百人日常瑣碎的片刻。

畫面簡潔、線條抽象,但觀者用眼「撩起」筆觸,或可撞見其間埋藏的刺點(punctum)。日常的疼痛未必醒目,但人們總會碰上潮濕雨點,或一腳踩中那條不安的尾,再細細思量。雖然「不安」常用作解讀Lulu作品的線索詞,但程展緯聊到,那種抽象的不安並不滯留在危險、混亂的敘述中,那種輕巧反射間,藏有一種「修復的可能性」。

(美藝客廳‧五十一)

「客席策展人」簡介

程展緯,關注勞權的藝術家,有收藏其作品的M+在網頁介紹道,他在過去20年「一直利用創作促進公眾對香港重要社會問題的關注」。

文:于惟嶼

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

IG:@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]