國際

日本內望:中日和解之路:戰後80年的歷史與啟示/文﹕張望

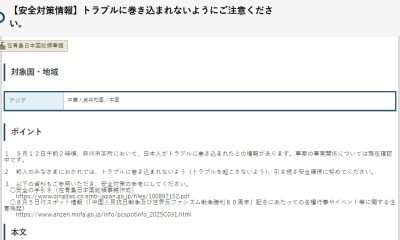

【明報專訊】2025年是中國抗日戰爭勝利80周年。中國正大規模展開紀念活動,從官方儀式(9月3日閱兵)到電影播放(《南京照相館》票房大賣)、重申對歷史的記憶與正義的捍衛。與此同時,《東京新聞》11日報道,據最新民調顯示:42%的日本受訪者認為「太平洋戰爭為侵略戰爭」,12%認為是「自衛戰爭」,但「難以判斷」的比例高達44%。這一反差,映照出中日之間未曾真正完成的「歷史對話」。

八十年過去了,歷史已經遠去,但集體情感依然敏感和脆弱。中日是否能選擇一條新的紀念之路——不是把歷史當作工具,而是當作兩國社會和解與對話的起點?

日本歷史認識的不足與進步

長期以來,中日之間的歷史認知差異,往往集中在日本對戰爭歷史認知的爭議上。從南京大屠殺的表述、到政治家參拜靖國神社,批評者指出,日本的戰後歷史教育中,對侵略責任的處理過於輕描淡寫,讓年輕世代對亞洲近代史缺乏充分了解。這樣的批評並非空穴來風。戰後日本主流的歷史反省,往往過於內向,注重軍部對日本國民迫害的一面,卻忽視了日本對亞洲各國的加害責任。

筆者在早稻田大學每年都開設「中日關係導論」一課。2024年春,有日本大學生在課後就曾向筆者表示,上完了我的課才第一次了解到731部隊的存在及其在戰時的行徑,皆因日本高中歷史教育為了應付考試,老師並沒有向學生詳盡解說這段悲慘歷史。

然而,若將日本社會整體標籤為「否認歷史」「逃避反省」,也難免過於簡化。在過去十年,日本在公共戰爭記憶場域也出現多個正面變化。例如,上次日本首相參拜靖國神社是在2013年,將近12年前。2015年以來,日本首相皆拒絕參拜靖國神社,避免在感情上刺激中國。2017年至2020年間,筆者還留意到日本民營電視台TBS和NHK電視台基於最新公開的歷史檔案,播放了多部揭露南京大屠殺日軍暴行和731部隊細菌戰實驗的長篇紀錄片,在日本社會引起極大反響。年輕一代中,也有愈來愈多日本大學生願意參與中韓交流,主動了解鄰國的歷史觀點。日本對戰爭歷史的反省,最終還需要日本人自己來完成。在戰後80年之際,我們更應在紀念的同時,留意日本內部的多元聲音,為歷史對話尋找可能的空間。

為和解尋找共同的歷史對話空間

事實上,早在2000年代,中日雙方有識之士曾展開令人鼓舞的歷史對話。2006年11月,中日兩國各選出10名學者組成中日共同歷史研究委員會,開始了中日共同歷史研究工作,並在2009年就中日歷史爭論中的幾個重大問題達成共識。中方首席委員步平(已故)十年前在早大參加研討會後曾向筆者表示:只要日本在原則上承認中日戰爭是侵略戰爭,具體學術分歧都可以討論。同樣,正在史丹福大學訪學的日方歷史研究首席委員北岡伸一(東京大學名譽教授)在今年春天接受筆者訪談時也明言:中日戰爭(1931年-1945年)毫無疑問是侵略戰爭,是當時中日共同歷史研究達成的共識。他並建議:中日兩國高層領導人應多見面溝通,並在專家層面加強交流,分享並互認歷史研究成果,以推動雙方在歷史認知上的相互理解。

和解(reconciliation)不是遺忘,而是正面地處理戰爭集體記憶(collective memory)——承認歷史中存在差異敘事,並努力建立可以共享的記憶框架。這需要的不止是日本在道德層面的深刻反省,也需要中國社會在情感處理上的成熟與開放,以理性教育下一代去理解歷史的教訓:不要讓歷史成為仇恨的來源,而應讓歷史成為構築和平的鏡子,讓下一代了解為何國家會出現侵略他國的暴力衝動,引以為戒。

80年後的今天,世界局勢再次站在不確定的十字路口,中美兩強競爭對立,本國優先思潮高漲。在這樣的背景下,中日兩國的有識之士更應以更開闊的胸襟,推動本國社會從多元視角理解戰爭歷史,攜手構築跨越國界的和平語言。

日本早稻田大學國際學術院 國際教養學部教授、美國史丹福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所訪問學者

張望