副刊

聲影間紙張上 「情感遷徙」各自表述

【明報專訊】人口流動是眼下的關鍵議題,藝術家黃嘉瀛(KY)說大部分人只聚焦在物理的移動,其實情感的流動同樣值得關注,「有時個人走唔到,但心嘅寄託唔同咗,或者需要地方轉移專注力,或者孤獨」。「派送途中:香港情感遷徙」展覽中,她請來9位藝術家探討身處香港的孤獨與寂境,透過6星期工作坊及1個月城鄉生活對讀,在孤獨的命題下聚焦「情感資本主義」作研討。

藝術家發現,交友應用程式、電子商貿看似拉近距離的同時,會否也令虛擬平台的對答取代實體交流,「連客戶服務都不用真人,會唔會連情感都變成了數碼的情感?」KY指數碼平台提供情感遷徙場域的背後,是看準人情感上的需要,繼而放大或再模塑人的情感需求,把情感變成可交易的資本。在高度資本化的香港,這種「情感」又顯得更脆弱與善變,可能與孤獨相關,也可能是由數年前以消費表達政治立場,到如今不少人到中國內地消費或為此掙扎,消費與情感關係的內涵不斷更迭——數碼平台、物流基建、情感經濟似在不停模塑當代孤獨與渴望的形態。

黃嘉瀛邀9藝術家探討孤獨

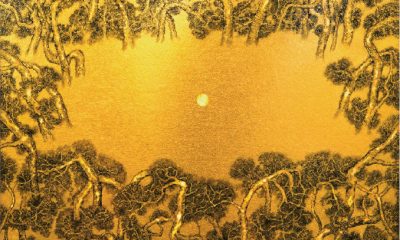

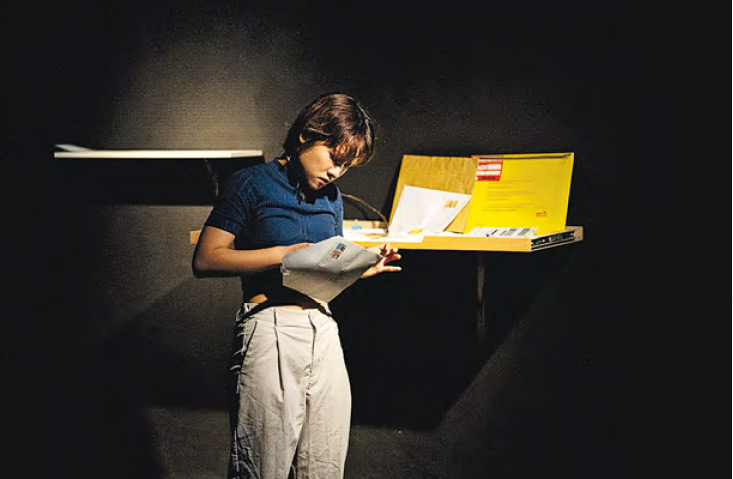

走入展場,卻不多見直接「貼題」回應上述情感經濟之作,更多是在情感遷移與孤獨的脈絡下作出隱伏的回應。如曾以交友應用程式為靈感創作的廖家明,這次的三頻道有聲錄像《陸上行舟》,則將在舊碼頭保持身體平衡的行為表演與水上人歌謠並置,探討城市發展和集體遷移下,族群記憶與身分情感如何流傳。吳暐君的裝置作品《Unpacking》展示一系列俄羅斯娃娃般的信封,一封包裹着另一封,全是收到後再次寄給自己的信件,當原本的信息隨着一次次的寄送反覆封存,作品以信件、郵票探問,縱然有傳遞的基建,情感的送達又是否必然。除卻最外層信封自她現時身處的巴塞隆拿寄回香港,其他都在她未獲批簽證到外地留學而「滯留香港」時寄出,記錄了另類的生活遷移軌迹,KY則指其背後指向更龐大的資本架構——當地郵差有否罷工、政府運作有否癱瘓,情感與現實種種架構交互梭織影響。

這種回應的策略,或與展覽前1個月的駐留期經驗有關。灣仔歌德學院、佐敦逸東酒店,以及藝術家鄧國騫將錦田祖屋改造的共享空間「一九八三」,3個空間橫跨港九新界,駐留期間討論由虛擬平台再次回到着地的身體經驗,探索孤獨如何轉譯,或情感如何流傳與記取。譬如駐留「一九八三」的藝術家林珊便以播放着冰箱白噪音的作品《眼瞓……》,從鄉村駐留經驗反過來思考都市生活,原來家居噪音也可是無形陪伴,形塑人對家的情感與認知。而歐健韋作品《A reminder》則以熱成像鏡頭記錄人身體活動的殘影,將身體熱化為曾經存在的信號,以短暫的痕迹將孤獨與共處一一具象呈現。

藝術家們各有關注,KY指展覽入口的「協作快遞櫃」為展覽定錨,讓他們呈現「一起存在但又不互相干涉的狀態」,也和觀眾相遇——藝術家寄存的物品隨時間或將改變,如藝術家林國鑫以memo(便條紙)收集不同父母輩的遷移故事,勞麗麗寄放了部分作品,讓展覽隨着與觀者的交流變化。一如取快遞「買嘢成個過程完全連郵差都唔會見到,直至攞貨先可能見到隔籬格嘅收件者,憑大小、重量、盒,估對方攞咩」,在高度連結卻斷裂的城市景觀中,邀請觀者在取件與歸還之間相遇,也重新考慮如何讓情感安置。

「派送途中:香港情感遷徙」

日期:即日至9月11日

時間:上午10:00至晚上7:00(周一至五)

上午9:30至晚上6:30(周六)

地點:灣仔港灣道2號香港藝術中心14樓香港歌德學院

詳情:bit.ly/4lwy2IZ

註:展覽為中東亞地區 歌德學院「寂境:孤獨與自由」項目之一

文:鍾卓言

[開眼 藝述速遞]

日報新聞-相關報道:

天堂旁劇場上「瘋人暢想」 演繹「失序社會」光怪眾象 (2025-08-15)

Friday Planner:圓與線 (2025-08-15)