副刊

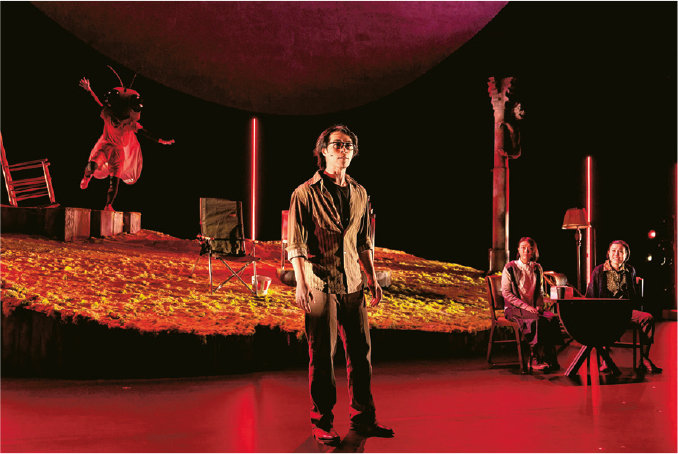

【香港】在真實與虛構之間,我們歌唱

【明報專訊】在去年7月的專欄,筆者已寫過看《月明星稀》的後感,一年後的今日看完《月明星稀2.0》,在某篇訪問文章見到編劇陳炳釗說,「大家再討論一次吧」,非常深刻,大概是覺得創作一部戲劇的意義,就在於讓一些故事由「私人」走入「公共」,可以真誠地「討論一次」。

在《月明星稀》的首演結束後,其中一個最大的爭議點就在於作品是否能夠反映離散港人的處境,再延伸出留港的人是否能夠書寫離港的人之討論,相關文章也曾於《明報》「星期日生活」刊載。今年的版本,導演由梁菲倚和盧宜敬,改為陳炳釗和盧宜敬,感覺「導演陳炳釗」在梳理「編劇陳炳釗」的劇本後,得出《月明星稀》此作品的核心並不是移民,而是香港人如何面對社會運動後,日益「分道揚鑣」卻又無論如何「藕斷絲連」的共同體。

有人離開,有人留下,但那只是一個決定,重要的其實是各個角色的心境,而那也是戲劇珍貴之處,從劇本到舞台,觀眾可以體會演員的演繹。筆者會記得:太初以赤子之心出走,探索世界之大又受挫於現實的殘酷;何滅呈現了知識分子從自負到無力,與年輕人之間既恨且愛、害怕又擔心的關係;麗兒和阿明的部分關於如何帶着陰影在外地生活,麗兒想要克服情緒病,她修讀藝術,嘗試建立家庭,想像美好的未來,阿明則是逃避過去,投入在工作之中,對世事冷漠但還是會被回憶突襲;李四妹不懂英語但為兒子及新抱移民,她那份善良和愛,又讓她跟隨心之所向回港生活;阿慎簡單的快樂,阿終因新生命而來的焦慮與掙扎,阿遠離開又回來香港的毅然,一種清澈的堅定。

此作採用多線敘事結構,與其說像某些德國劇場作品,不如說只有這個形式才容得下編劇對香港人當下生活的豐富觀察。有些作品時長一小時,體感卻有三小時,《月明星稀2.0》雖然時長三小時,我的體感只有一小時左右,只因修訂後的劇本每個段落都尖銳而精準,作為觀眾邊看邊進入一種類似「心流」的狀態,隨着編劇對於香港的感悟起起伏伏。有朋友說,如果記者留下的是歷史的初稿,編劇記錄的是時代的情感。好的戲劇和故事就是會讓我們放下成見,互相理解,才能從虛構看到真實:是苦難造成離散,也是苦難成就一個共同體,從太初直到永遠。

感謝《月明星稀》,這是近六年最代表香港的劇本,也會是香港戲劇史最重要的作品之一。

文:劉螢(香港編劇學生)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【紐約】Hilma af Klint:自然的靈性 (2025-08-15)

【東京】對不起我的抱歉 (2025-08-15)

【奧斯陸】「僅僅合法內容」的遺毒 (2025-08-15)