港聞

較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查:與騙徒互動3至6個月成「臨界點」

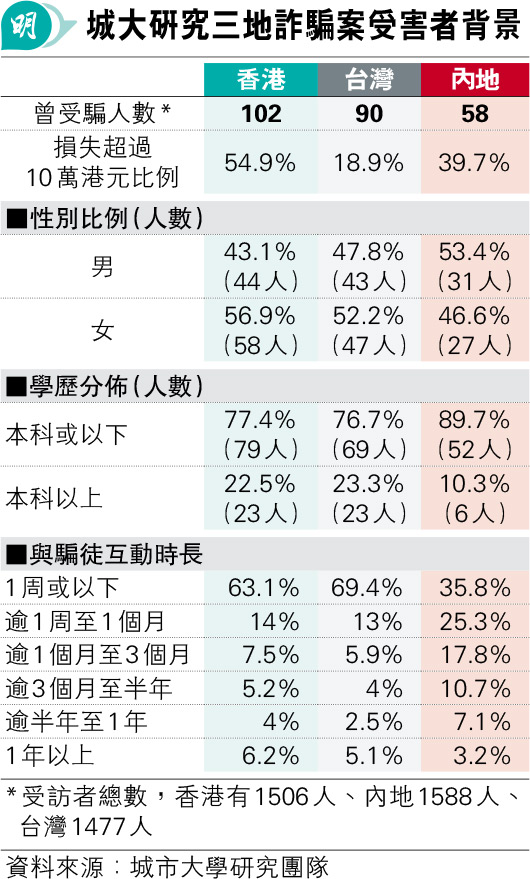

【明報專訊】近年騙案猖獗,香港城市大學研究團隊昨發表有關電騙研究,訪問本港、內地及台灣的詐騙案受害人,結果顯示,本港受害者較易蒙受較大額金錢損失,約55%被騙者損失超過10萬港元,比例遠高於台灣的18.9%和內地的39.7%。綜合三地受害人的受騙過程,團隊發現與詐騙者互動3至6個月者,損失金額最高,形容是「臨界點效應」,呼籲政府及有關部門制訂相應策略。

城大人文社會科學院媒體與傳播系主任、講座教授黃懿慧及其研究團隊,根據本港、內地及台灣的人口普查數據,按性別、年齡及居住地區分層抽樣訪問4571人,當中250人曾在騙案遭受金錢損失。黃懿慧表示,在1506名香港受訪者中,受騙者有102人,佔約6.8%,當中54.9%受害者損失超過10萬港元,較另外兩個地區高。

台受害人學歷較高 九成持學士或以上

團隊另分析受害者的學歷背景,其中台灣受害者的學歷較高,擁學士以上學歷者佔23.3%,本港亦佔22.5%,兩地相若,若連同持學士學歷者,台灣有近89%,本港則近66%。黃懿慧強調,受訪者絕大部分為香港永久居民,僅10人為「港漂」,認為足以反映本地騙案受害人的情况。

至於三地受害者的特徵各有不同,團隊分析數據後發現,擁研究生學歷的香港受害者更易回覆詐騙信息並遭受損失,其中以女性及與詐騙者互動3至6個月者,損失金額最高;台灣則是40歲以上女性遇詐騙後損失金額較其他組別高;至於內地,擁本科學歷、50歲以上較多會回覆詐騙信息並遭受損失,其中以60歲以上群體損失金額較高,且互動時間愈長,損失愈大。

團隊亦研究市民受騙的過程,將之分為3個階段:接觸詐騙信息、回應詐騙信息、遭金錢損失。黃懿慧表示,研究發現學士以上學歷者更多回覆詐騙信息,整體佔32%,較學士、學士以下學歷的27.9%、23.3%更高;另研究顯示,與詐騙者互動3至6個月者,損失金額最高,黃形容是「臨界點效應」,呼籲政府及有關部門制訂應對策略,教育市民在此時點前及早終止與騙徒的互動並聯絡警方。她續稱,少於一半本港受害者會主動求助,而內地、台灣均有過半數受害者稱會主動求助。

不同類型的詐騙話術對三地市民的影響程度亦有差異,黃懿慧指出,港台受訪者易受「暗示稀缺、加重緊迫感」的騙徒話術影響,易因回應騙徒標榜「限時優惠」、「手快有手慢無」等字眼的信息而墮入騙局,香港市民還容易輕信聲稱需「長期投入」的騙局,如刷單「做任務」等;內地市民則更容易被類似「大家都在投資這個專案」的強調社會影響力話術誘騙。

港台人易受「限時優惠」「手快有手慢無」吸引

團隊亦透過發放反詐意識問卷,要求受訪者因應騙局情境選擇正確做法,黃懿慧引述結果指出,三地人士錯誤率最高的題目均是涉及金融類詐騙的情境,如聲稱信用卡被盜用、釣魚電郵及轉數快短訊詐騙等,認為三地市民的金融詐騙辨識力均需加強。

日報新聞-相關報道:

逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」 (2025-08-16)