副刊

【香港】「快」的政策,如何培養「慢」的藝術?

【明報專訊】近日,藝文界迎來兩項政策調整:康文署的場地伙伴計劃有所變動,當中備受關注的東九文化中心,決定不設場地伙伴,同時預留空間給長期演出;藝發局的資助策略亦見轉向,取消了中小型藝團的3年期資助。這些變動,不禁讓人思考,它將為本地藝術生態,特別是藝術與科技領域的未來,帶來怎樣的影響?

這兩項政策調整,看似獨立,卻直指一個共同的核心——「時間」。

作為藝術工作者,我們的團隊曾有幸參與場地伙伴計劃。那段經歷讓我們明白,一個穩定的時長,是讓藝團與場地建立互信,進行實驗性探索,從而醞釀開創性作品的關鍵。如今,場地取消長期伙伴合作,這是否意味着,那些需要經年累月研究與沉澱的深度創作,其萌芽的機會也將隨之減少?藝發局取消3年期資助,又會否讓藝團在制定長遠發展策略時,感到更多的猶豫與不確定?

政策期望能培養代表香港的「長期節目」,但同時,賴以孕育這些作品的資助時間卻有所縮短。我們應如何理解這當中的平衡點?在這政策的鐘擺下,大型藝團或能憑藉其規模和資源安然應對。然而,對於佔據藝文生態絕大多數、資源相對有限的中小型藝團,又該如何制定系統性的研究與發展藍圖,安心投入那些動輒以年計的創作周期?

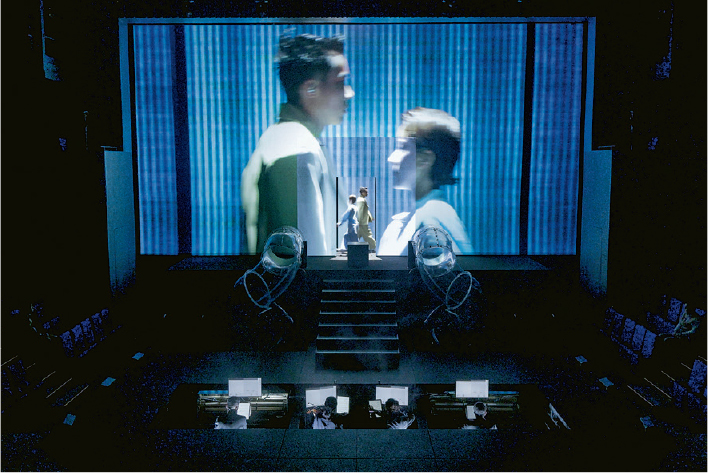

土地問題向來是香港發展的背景音,藝術亦然。過往的場地伙伴計劃,曾成功為不同場地注入獨特的藝術定位,形同各個界別的「藝術中心」,與伙伴藝團共同成長。東九文化中心被確立為藝術科技的重點場地,成為業界翹首以盼的希望,當時的欣喜,至今記憶猶新。即使中心以表演藝術為主,也是一道推動科技藝術的大門。在不設長期伙伴情况下,它將如何以「年」為單位,去持續醞釀和育成藝術科技的生態?藝術與科技的核心在於跨界研究與實驗,這種以結果為本的短促模式,是否真能生成我們所期待的經典之作?

放眼鄰近地區,日本有由電訊巨頭NTT在1997年成立的媒體藝術中心和由地方政府營運的山口媒體藝術中心,將日本的媒體藝術推向全球頂尖水平。韓國早在千禧年便有Art Center Nabi,近年更有光州的亞洲文化殿堂和現代汽車集團支持的Hyundai Artlab,使其媒體藝術與流行文化一樣,成為國際焦點。台北有2009年成立的數位藝術中心,近年更有台灣當代文化實驗場和台北市立美術館即將落成擴建的科技藝術館區。成都A4美術館和杭州天目里美術館於2008和2021年開館,共創了內地藝術與科技的新格局。它們的共通點,是公私合力為藝術提供長期而穩定的支持,由駐場、研究到節目策劃建構出完整的生態系統。相較之下,香港在場地、資源投入和長遠政策上,是否具備了足夠的條件,去追趕甚至並駕齊驅?

當我們都認同發展藝術與科技的必要性時,是否更需要一個能容納「時間」、具備長遠視野的政策甚至實體,來穩住和加快我們的步伐?

文:林欣傑(媒體藝術家,Dimension Plus藝術總監。IG@keithlyk)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【阿布扎比】「照」見阿拉伯 (2025-08-22)

【東京】夏日怪談(下) (2025-08-22)

【巴黎】Anna Maria Maiolino:我在 (2025-08-22)