副刊

A to Z藝術字典:J-Japonisme日本風潮

【明報專訊】當我們談藝術的時候,經常以西方藝術為中心,而忽略其他地方的藝術發展。某程度上是因為我們接受的藝術教育,大多以西方藝術發展脈絡為教學內容,這不止關乎社會背景,亦有關藝術史的書寫及主流論述。其實就算西方藝術發展,亦有受其他文化影響。我們今期談談「日本風潮」(Japonisme)。

日本結束鎖國 走向世界

要數日本藝術對西方藝術最明顯亦最廣為人知的影響,莫過於19世紀印象派時期。日本在江戶時代實施鎖國政策,只有限度地與荷蘭、中國、朝鮮和琉球進行貿易,禁止其他國家自由來往。1854年鎖國結束,日本展開了對外貿易與文化交流,大量浮世繪、陶瓷、漆器及工藝品透過博覽會、商人和收藏家流入歐洲。

1862年,「中國之門」(La Porte Chinoise)一店在巴黎里沃利街(rue de Rivoli)開業,成為當時巴黎藝文界探索「東方美學」的重要據點。在這裏,藝術家可以找到各式各樣來自日本的裝飾品,利用它們在創作中營造異國情調。畫室裏,模特兒身穿和服、手持折扇,四周擺放着日本瓷器與屏風,充滿東洋風情。法國藝術評論家兼收藏家菲利普‧布爾蒂(Philippe Burty)於1872年首次提出「Japonisme」(日本風潮) 一詞來形容此現象。這股風潮不但涵蓋繪畫,也延伸至建築、景觀與園藝設計、服裝甚至戲劇等不同領域。

印象派畫家莫內(Claude Monet,1840-1926)在1876年創作的《日本女子》(La Japonaise),正是其早期受日本文化啟發的代表作。畫中,他的妻子卡蜜兒(Camille)身穿鮮紅色和服,背景佈滿日本摺扇作為裝飾,突顯他對日本美學的濃厚興趣與探索。

版畫展覽吸引西方藝術界

1878年的萬國博覽會(Exposition Universelle)上,日本工藝品正式獲得時尚界的推崇與肯定,引發大批觀眾與收藏家的關注。1890年,巴黎美術學院(École des Beaux-Arts)舉辦了一場盛大的「日本版畫展覽」(Exposition de la gravure japonaise),展出超過1100件珍貴的浮世繪版畫、書籍插圖與掛軸,規模空前盛大,堪稱當時西方對日本藝術最全面的一次公開展示。這場展覽打破了學院長期以來僅聚焦法國與西方藝術的傳統,也使日本木版畫首次被主流藝術界視為具有高度藝術價值的創作形式。展覽開幕後,迅速引發藝術界熱烈討論,評論家紛紛撰文讚賞浮世繪在構圖、色彩與風格上的獨特創新,許多藝術家亦從中獲得靈感,開始在創作中融入東方元素,讓日本藝術在法國藝壇聲名大噪。

當時,不少藝術家對傳統學院派風格已感厭倦,渴望尋求突破,浮世繪在法國的出現正好回應藝術家的深切渴求。與西方強調透視與寫實截然不同的藝術手法,浮世繪的平面構圖、不對稱設計與日常題材,為那些希望擺脫古典束縛的藝術家帶來強烈衝擊。印象派與後印象派的重要人物如莫內、德加(Edgar Degas,1834-1917)、馬奈(Édouard Manet,1832-1883)與梵高(Vincent van Gogh,1853-1890)等,都深受日本藝術的影響,並在各自的創作中留下鮮明的痕迹。

另一日本藝術重要推手,要數藝術商齊格弗里德‧賓(Siegfried Bing),他自1870年代起積極發展進出口貿易,專注引進日本及亞洲其他地區的藝術品。他不僅將東方藝術品引進歐洲,也透過由弟弟奧古斯特(August)管理的橫濱辦事處,將法國商品出口到日本,開拓早期國際藝術市場。為了進一步推廣東方藝術,齊格弗里德於1888年創辦了《日本的藝術》(Le Japon Artistique)月刊,該刊至1891年共出版3卷,廣泛介紹日本美學與工藝,對歐洲藝術家產生深遠影響,當中包括奧地利象徵主義畫家古斯塔夫‧克林姆(Gustav Klimt)。

受浮世繪啟發的藝術家

說到浮世繪(うきよえ,Ukiyo-e),它是日本江戶時代(17世紀至19世紀中葉)興起的一種結合繪畫與木版印刷的藝術形式。「浮世」原意為「現世」,也引伸為當時都市庶民追求即時享樂的生活方式;「浮世繪」則指描繪這種現實生活風貌的圖像作品。

浮世繪的題材相當廣泛,包括藝伎、美人、歌舞伎演員、武士、歷史故事、風景名勝、花鳥魚蟲等,內容既有對日常生活的細膩描繪,也反映出庶民文化的審美趣味。最初的浮世繪為手繪作品(稱為「肉筆浮世繪」),到了17世紀中葉,隨着木版彩色印刷技術的成熟與推廣,浮世繪成為一種可大量複製、價格親民的大眾藝術形式。有些熱門作品的印數甚至可達15,000張。

與當時歐洲以宮廷或貴族為主體、強調油畫寫實技法的藝術形式相比,浮世繪更貼近庶民日常。它不僅出現在畫冊與版畫中,也常見於商品包裝與日常物件中。例如,據說莫內最早接觸浮世繪,就是在一次前往荷蘭的旅途中,偶然在包裝紙上發現印有浮世繪圖樣,從而對日本藝術產生濃厚興趣。這樣的偶遇,也為他日後對日本美學的喜愛與收藏揭開序幕。

梵高的浮世繪狂熱

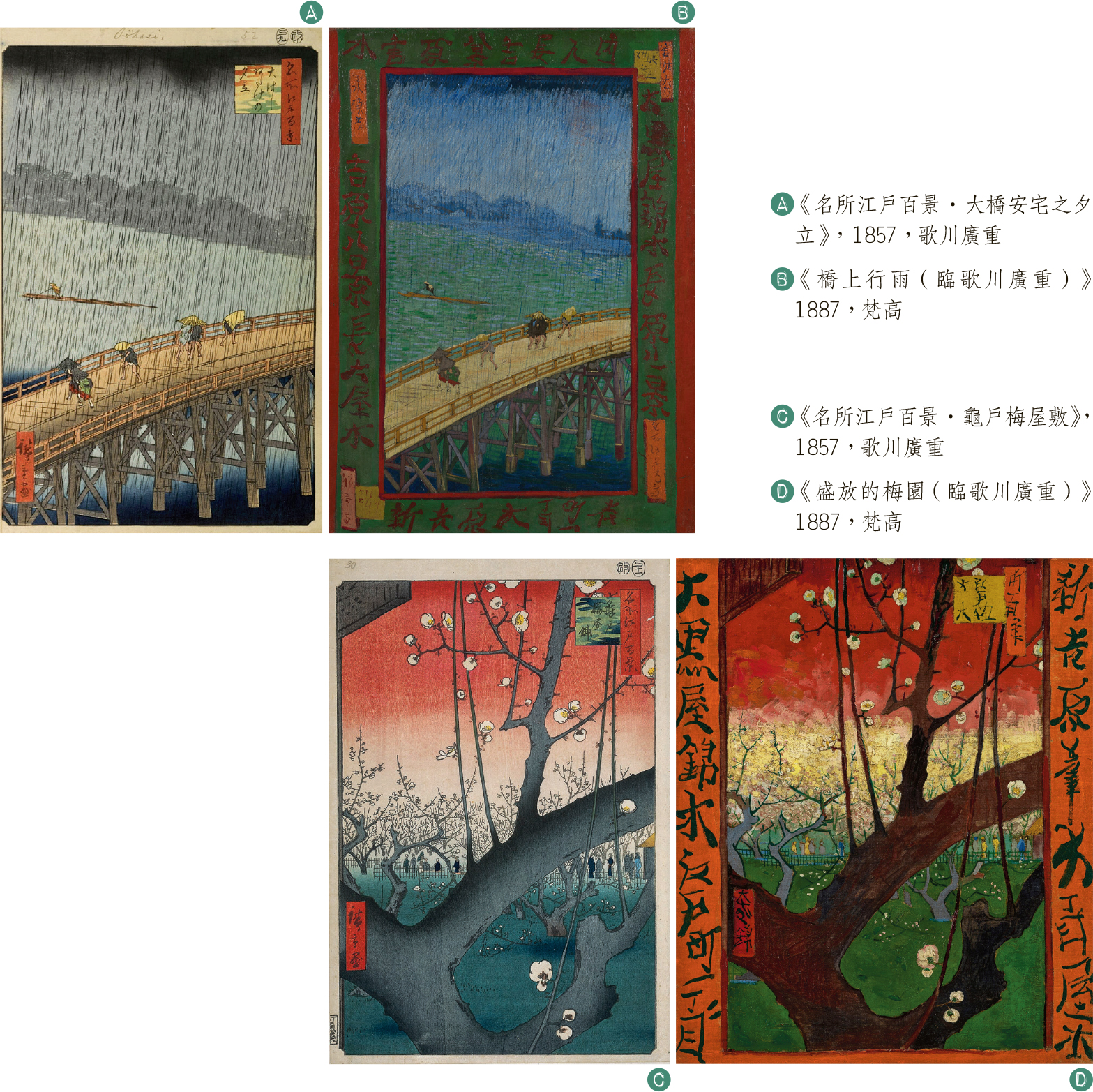

不少藝術家在接觸浮世繪後,僅取其部分視覺元素進行轉化與運用,但梵高對浮世繪的熱愛簡直可用狂熱來形容。他不僅收藏大量浮世繪作品,還曾臨摹他特別喜愛的浮世繪大師歌川廣重(Utagawa Hiroshige,1797-1858)的名作,包括《名所江戶百景‧大橋安宅之夕立》(Sudden Shower over Shin-Ōhashi Bridge and Atake,1857)與《名所江戶百景‧龜戶梅屋敷》(Plum Garden at Kameido,1857)。梵高將這兩幅作品轉化為油畫,分別命名為《橋上行雨(臨歌川廣重)》(Bridge in the Rain (after Hiroshige),1887)與《盛放的梅園(臨歌川廣重)》(Flowering Plum Orchard (after Hiroshige),1887)。前者保留原作構圖,但以更鮮明、強烈的色彩強化暴雨與行人的動感,並在畫布四周加上模仿日文的邊框,營造東方氛圍;後者則將老樹的黑褐色樹幹改為紅藍對比,加上橙色邊框與仿日文字樣,使畫面更具裝飾性,以上作品均可看到他運用西方油彩語言,嘗試對東方圖像重新詮釋。

梵高並非單純複製,而是將浮世繪視為創作靈感的一部分進行個人化重構。1889年的《包紮耳朵的自畫像》(Self-Portrait with Bandaged Ear)便是明證:畫面背景中掛有日本畫家佐藤虎清(Sato Torakiyo,活躍於約1870-1880年)創作的《風景中的藝伎》(Geishas in a Landscape),反映他將浮世繪納入自身藝術與身分認同的表現之中,展現其對日本藝術的情感投射。

德加作品的「吹抜屋台」

另一位深受「日本風潮」影響的藝術家是德加。雖然他不像梵高那樣直接臨摹浮世繪作品,但從他描繪女性日常姿態與舞者場景的畫作中,仍可清楚看出浮世繪在主題選擇、構圖方式與視角運用等方面對他的深遠影響。

其中最具代表性的作品之一是《浴缸中的女子》(The Tub,1886)。這幅粉彩畫運用了強烈的俯視角度與裁切構圖,正是浮世繪常見的「吹抜屋台」(fukinuki yatai)技法,亦即從高處俯視空間、將屋頂或部分場景去除,以呈現日常生活的瞬間。這樣的處理方式,與日本浮世繪大師葛飾北齋(Katsushika Hokusai,1760-1849)和喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro,約1753-1806)所描繪的女性沐浴與閨房場景極為相似。北齋與歌麿筆下的女性,常以側面或俯視角度出現,強調線條的流動與優雅的形體,避免過度渲染情感,以平和、細膩的方式呈現日常美感。這樣的視覺語言在德加的作品中被消化吸收,轉化為他獨有的表現手法。

德加早於1874年完成的《舞蹈課》(The Dance Class),則體現了浮世繪對他在構圖上的啟發。畫中芭蕾舞者並非置於畫面中心,反而以偏斜角度切入,並由柱子、牆角與地板線條構成具節奏感的畫面結構,強調即時性與動態感,正如浮世繪所善用的不對稱與裁切手法。

「日本風潮」不僅是19世紀末席捲歐洲的一場藝術熱潮,更是一段文化交流與美學轉化的歷史見證。它提醒我們,藝術從來不是封閉或單向發展,而是在不同文化持續交流與碰撞中孕育出來。在所謂的西方藝術傳統背後,其實早已交織着不同文化的養分。未來在談論藝術時,或許我們更應打開視野,以更全面與多元的角度來理解藝術的演變與價值。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao