觀點

張鎮宇:高才通政策:成效、爭議與優化

【明報文章】自推出以來,高端人才通行證計劃(高才通)在吸引人才方面取得一定成績,成為特區政府人才戰略的標誌舉措。然而政策實施近3年,圍繞其實際效果與社會影響的討論日趨激烈,反映出政策設計層面仍有提升空間。

香港為何必須「搶人才」

首先必須肯定,高才通的出台具戰略意義。它呼應了國家「十四五」規劃賦予香港的「八大中心」定位,契合未來發展的國際高端人才高地目標。在全球競爭日益激烈的今天,人才是驅動產業發展的根本引擎;香港主動出擊,正是承擔國家戰略使命的必然選擇。

同時,這項政策回應了香港面對的雙重競爭壓力。國際上,香港面臨來自新加坡、東京等亞太金融中心的直接競爭。香港若不及時跟進,便會在全球人才爭奪戰中處於劣勢。在中國大陸,內地一線城市憑藉經濟活力和完善的產業生態,對人才的吸引力持續增強。於「雙向壓力」下,高才通是鞏固香港競爭力、避免人才流失的關鍵舉措,戰略方向無可置疑。

設計層面之「暗礁」:細節下的預期偏差

不過,政策成敗不僅在於其戰略,更關乎細節設計。當前的高才通爭議,正是源於政策設計與預期的落差。

理想中,本港人才政策至少有幾個目標:第一,吸引能夠推動香港產業升級,特別是科技創新領域的人才;第二,引進具備創業能力和資源的人才,創造就業機會,擴大經濟規模;第三,填補現有行業的人才缺口。

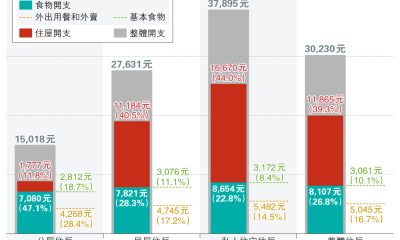

先從第一點談起。香港並不缺乏金融或商貿人才,憑藉低稅率和國際化優勢,無論有無高才通,這些人才早已經成熟的市場機制和既有政策流入。以2024年入境處數據為例,根據「輸入內地人才計劃」(專才)獲批來港的25,344人當中,金融服務類有2458人,商業與貿易有4209人,兩者合計約佔26%。而「優秀人才入境計劃」(優才)當中,2024年獲批11,848人,金融及會計服務與商業及貿易共計4554人,佔比約38%。

作為對比,高才通的續簽數據顯示,職業類別中,商業及貿易與金融服務合計佔比42%,保險及經紀服務類亦佔11%,而創科類則佔17%。

這意味着,高才通強化了金融人才聚集效應,但未能夠推動人才結構多元化。原本為產業賦能的初心,現實中反而強化了現有路徑依賴。這種結構性的偏差,與政策篩選機制有關。高才通A類申請人年薪門檻高(年收入250萬港元或以上),自然傾向金融等高薪行業。金融人才大量湧入,導致本地從業者壓力加大,外來高才也發現香港求職不易,政策「兩面不討好」。

政策對就業市場的影響評估

近期香港失業率略升,高才通是否與之相關?為客觀評估,我運用經濟政策領域常用的「雙重差分法」(difference-in-differences, DID)做分析。該方法將受政策直接影響的行業(例如金融、保險、資訊及通訊業)作為「處理組」,其他行業為「對照組」;通過比較兩組在政策實施前後的變化,識別高才通的淨效應。

首先,政策對相關行業就業規模的影響較小(系數-0.018),統計上不顯著(p值0.46)。這表明高才通既未造成擠出效應,也未帶來擴張效應,總體上對就業總量的影響中性。

其次,模型顯示高才通在緩解就業短板上有效。模型顯示政策使目標行業的職位空缺率出現了額外0.44個百分點(p<0.1)的淨下降;以政策實施後約77萬的相關行業總就業人數計算,政策實施後,這些行業的職位空缺,都比「假如沒有高才通」的預期情况長期性地減少了3400個。

需注意,這一估算偏於保守。實際政策效應存在行業間溢出,例如金融科技高才加入傳統零售企業推動數字化轉型,此舉也會使「對照組」受益,從而低估政策整體效應。因此,實際填補的職位空缺,有大機會超過4000個。對比政策推出之前該領域的1.7萬個職位空缺總量,這意味着高才通至少解決了當時20%以上的人才赤字。

綜合來看,高才通帶來的更多是「填補效應」,而非「創造效應」。儘管高才通一定程度上解決了長期就業空缺,但只要就業市場總量未顯著擴大,新來人才與本地求職者的競爭關係,仍會被放大。

時機與民生的「錯配」:資源壓力與教育焦慮

任何政策設計,都應考慮其對民生的影響。高才通引發的社會爭議,很大程度源於政策推出時機與民生狀况的錯位。高才來港,不僅是勞動力市場的參與者,也是各類社會資源的需求者,而過去3年並非香港經濟的高速增長期。當人才政策帶來的並非單純「增量貢獻」,而是「存量競爭」,其對本地資源的「搶佔效應」便被放大。

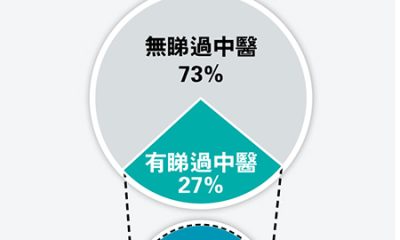

以租房市場為例,熱門地區租金因高才人數增加而上漲,令本地居民及早前其他人才計劃來港者倍感壓力(因高才通人士多選擇租房,高才續簽問卷顯示僅13%人購房,約70%選擇租房)。於就業市場,特別是初級崗位,本地高校畢業生面對背景光鮮的高才通申請者,競爭直接加劇。

其中最觸動社會神經的,是對子女教育資源的衝擊。於任何一個社會,尤其是在極為重視教育的東亞文化圈,任何可能損害下一代教育機會的成規模的政策,都極易演變成公共議題。高才通家庭普遍重視子女教育,且經濟實力較強,直接加劇了從國際學校到傳統名校的學位競爭。於家長眼中,對「優質教育資源」的爭奪,是一場零和博弈。這種教育焦慮,足以侵蝕公眾對人才政策的整體認同感。

政策的未來優化之路

續簽數據顯示,高收入的A類申請人續簽率77%,而以年輕畢業生為主的C類(「百強大學」畢業並少於3年工作經驗)為40%——證明香港仍是成熟精英的「掘金地」,但難成新興人才的「扎根處」。這背後反映出香港高昂生活成本、產業單一等結構性的問題,削弱年輕群體長期留港意願。而高收入申請人具備全球流動能力,或僅將香港作為其職涯跳板。若無法提升對年輕人才的「黏着力」,政策的可持續性將面臨挑戰。

「搶人才」僅是第一步,「留人才」、「育人才」方是關鍵。高才通政策的優化方向,可考慮:首先,轉向「精準滴灌」,改變單純依賴年薪和大學排名的標準,對從事AI(人工智能)、生物科技、綠色金融等領域的人才給予更大彈性,確保政策服務於香港長遠發展;亦可加大現有「科技人才入境計劃」的實施力度。

同時,強化創新創業導向。若政策長遠目標是「創造增量」與「推動產業升級」,未來應更多考慮申請人的創業經歷、持有專利、組建團隊能力、引入投資潛力等。通過吸引能夠創辦企業、帶來投資、創造就業的人才,實現從「分蛋糕」到「做大蛋糕」的轉變。

總之,高才通政策的戰略方向值得肯定,彰顯了香港吸引國際人才的積極態度。然而,政策細節、時機與配套措施上的不足,亟需調整。香港需要的,不僅是人口數量增長,更需要與這座城市同心同向、共同成長的高質量人才。

作者是香港大學社會科學學院博士候選人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[張鎮宇]