觀點

洪雯:「貼地金融」(九):利用金融工具 增加可負擔租住房屋供應

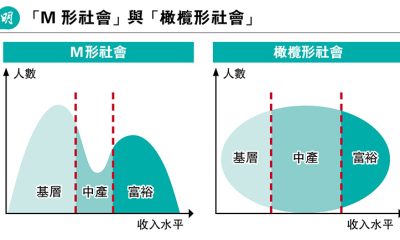

【明報文章】房屋問題是香港最尖銳的深層矛盾之一。我一直認為香港不缺公屋,缺的是公屋之上的房屋階梯,包括各種類型的可負擔房屋(affordable housing),讓既無資格輪候公屋,又無能力購置私樓的夾心階層(又稱「窮中產」)可以拾級而上,避免他們在別無選擇之下向下流動去輪候公屋。而增加公屋之上的可負擔房屋供應,亦可鼓勵有一定積累的公屋居民踏出公屋,加快公屋流轉,服務新增的公屋需求,形成向上循環。

公屋靠政府供應;而公屋之上的可負擔房屋,除了目前政府提供的居屋、綠置居,尚有多種可能選擇——這些潛在的新選項則不能完全靠政府。事實上,金融在可負擔房屋供應方面,完全可以扮演一定角色。

環顧全球,房屋政策不再局限於政府直接投入或私人發展商主導。金融創新正逐步參與其中,豐富傳統的房屋階梯。舉個例:在香港,基層可用極低廉價格租住公屋;而夾心階層若租不起正常私樓,就只能租住劏房。事實上,夾心階層是目前劏房戶中的最大組別。那麼,有沒有可供夾心階層租住、租金比私樓低廉的可負擔房屋?

答案是肯定的,不少國家都有利用金融手段,為中低收入市民提供可負擔租住房的案例。

「低租金、賺微利、可持續」房產金融模式

例如房地產投資信託基金(REITs),是一種專門投資房地產的金融工具,一般以上市信託基金形式運作,於金融市場集資後購入各類物業資產,涵蓋住宅、商廈、零售舖等,藉租金收入產生穩定現金流,並依法將90%的年度收益作為股息,分發予投資人。REITs本質在於投資者毋須直接持有物業,仍能投資於房地產市場並獲相關收益。

近年不少REITs已突破純商業投資模式,積極參與「可負擔住房」發展,建構結合投資回報與社會責任的可持續方案。我在本文會探討3個案例。

就如美國Community Development Trust(CDT),是一種以社會責任為基礎的REIT,旨在向低收入家庭提供可負擔的出租公寓,至今擁有及管理約3.6萬套住宅。因符合美國政府推動的可負擔住房政策目標,CDT因此可享受政府的低收入住房稅收抵免(low-income housing tax credit)政策支持。投資者通過稅收抵免分攤降低風險,吸引了養老基金等長期資本,並通過特惠貸款降低融資成本。雖然CDT投資回報較傳統REITs溫和,但由於租戶以中低收入家庭為主,對住屋有剛性需求,波動性小,能夠為基金帶來長遠而穩健租金收入;於資產增值以外,亦能同時滿足投資者對追求社會責任與穩健收益的期望。

第二,在倫敦交易所上市的英國Civitas Social Housing,是英國首個專注於社會住房的REIT。該REIT投資組合包含逾千處物業、超過4500個專用居所,向有學習障礙或精神健康需求的弱勢群體提供專用社會住房。其營運模式,充分體現了金融資本與社會效益的結合。

Civitas通過發行基金單位募集資金,收購符合標準的物業後,再以長期租約(通常長達20至30年)將物業租予經認證的慈善機構或社會企業營運者,由他們提供專業照護服務,並轉租予有需要租戶。這種模式為基金帶來了與通脹掛鈎的穩定租金收入,風險較低;同時,政府通過住房福利(housing benefit)系統向合資格租戶提供租金支援,進一步保障REIT現金流的穩定。這種由政府、社會企業與金融市場共同構建的協作生態,不僅緩解了政府財政與營運壓力,更吸引了尋求長期穩定回報的養老基金、保險公司等機構投資者,將私人資本導向社會服務領域,創造了共享價值(shared value)。

另外,瑞士的「住房合作社」雖非REIT,但其融資及營運模式與REIT概念相近,非單純依賴政府補貼去建設社會房屋,也值得香港借鑑。住房合作社資金來源有三方面:自有資金、政府特惠貸款及銀行低息貸款。合作社在市場上向投資者集資,籌得投資總額一成作為本金後,便可向銀行申請九成貸款;政府財政部門會為其貸款計劃提供建議,以確保合作社的財務日後能夠穩健發展。籌得資金後,合作社便從房產市場購入住宅單位,再以「低租金,賺微利」方式,把物業租予有需要的家庭來獲取租金收入。收益分配上採取「有限回報」原則,扣除經營成本及還貸開支後,所剩資金便會轉化為非營利利息回饋股東,但設上限,利息不得高於銀行抵押貸款利率。至於業權,均由住房合作社持有,而非個人持有,防止純商業利益導向破壞社會房屋的初衷。

歐美案例給香港的啟發

這些案例雖不能直接照搬到香港,卻也帶給我們很多啟發。比如,REITs或住房合作社投資可負擔房屋的方式有幾種,包括直接購買或開發可負擔房屋項目、與開發商合作開發可負擔房屋、向可負擔房屋項目提供貸款、購買現有的可負擔房屋項目來營運等。對投資者來說,有關投資雖盈利不高,但可負擔房屋的需求通常較穩定,可提供穩定收益,更可產生持續的社會價值和影響力,是「影響力投資」的一種。

而在這些案例中,政府通常會通過多種方式向可負擔房屋項目提供支持,如由政府出資或與私人機構合作設立REITs,專門投資可負擔房屋項目;政府向REITs提供擔保或補貼,以降低其融資成本和營運風險;通過稅收優惠、土地供應和規劃許可等方式,支持私人機構發展可負擔房屋REITs等。

金融本身是目標,更是可以用來解決社會問題的工具。參考這些案例,我認為香港作為國際金融中心,完全可利用發達的金融資源,積極探索各種創新手法增加可負擔房屋,包括供夾心階層租住之可負擔租住房屋的供應,多方面豐富本港房屋階梯,令市民「多元安居」。

我曾經與數名在港營運REITs的管理人接觸,了解他們是否有興趣參與可負擔租住房屋的供應,得到相當正面的反饋,令我頗為鼓舞。若香港能參考海外案例,建立一套政策框架,提供誘因並降低投資者風險,利用金融力量,公私營合作推動「社會房屋REITs」,並建立三方協作機制——REITs負責籌集資金,政府提供地價及稅務優惠,非牟利機構參與營運,以低於市價但可持續的租金水平服務「夾心階層」,有望在確保投資者合理回報的同時維持住房可負擔性,亦能減輕政府公營房屋財政開支,實現多方共贏,絕對值得嘗試。

不應遺忘金融的社會責任

上文引用的3個海外「社會房屋REITs」案例,是在供應端(supply side)增加可負擔房屋供應。其實尚有很多金融手段可以於需求端(demand side)賦能市民,協助他們踏上房屋階梯,如漸進式按揭、共有產權貸款、微型抵押貸款、先租後買、租賃選擇權等,都值得我們研究和探索。

房屋問題在港根深柢固,影響深遠,需綜合運用多種手段搭建房屋階梯。香港作為國際金融中心,不應遺忘了金融的社會責任。我們是時候認真探索用好金融的工具屬性,通過創新,從供應端和需求端同時發力,既創造投資回報,又協助解決本港房屋問題,與社會共享價值。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]