副刊

周日話題:香港演唱會的新語彙——從林家謙個唱的劇場元素談起

【明報專訊】多年前,曾有人批評香港人習慣講「去『睇』演唱會」而不是「去『聽』演唱會」,說明觀眾只為去看偶像、看服裝、看舞台效果,而不重視唱功,不尊重音樂。

林家謙最近的演唱會令我想起以上論調。他是創作人,今年更入圍台灣金曲獎最佳華語男歌手、作曲人及製作人等五大獎項,唱功與音樂才華備受肯定。同時,他的演唱會有豐富的視覺性,其中的劇場元素更是意味深長。

除了林家謙,近年陳卓賢及姜濤的演唱會都巧妙運用劇場元素,這似乎成為香港演唱會的創作趨勢。這確認了演唱會的確是必須去「睇」——觀眾如果閉上眼睛,可能連演唱會主題都懵然不知。

變幻夏日:黑與白之爭

林家謙作曲兼寫詞,音樂風格獨樹一幟之餘,也透過歌詞建構他的世界觀。這次演唱會的主題「White Summer」已有視覺元素:白色的夏天是超乎常態,是六月飛霜。就如林家謙所說,夏天變幻莫測,可以是天晴酷熱,可以是雷暴冰雹。舞台中央的白色巨盒,內圓外方,是為天地;他稱這為「隨意盒」,內藏人世種種的難以預測。

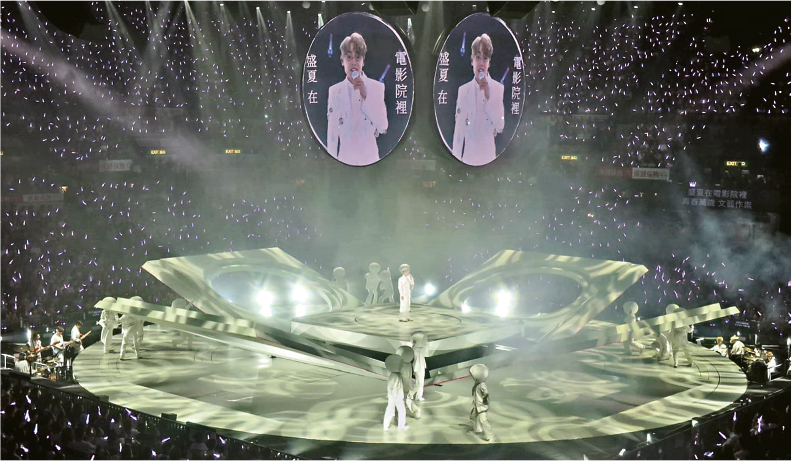

演唱會以純白色揭開序幕,他唱出《夏日之子》及《just carry on》兩首輕快明亮的歌;從隨意盒走出來的除了一身白衣的歌者,還有一群舞者身穿白衣,頭戴大大的白色頭套,跳出歡快舞姿。但隨後,《停止繁殖》唱出絕望:「新世代/等我們絕種/少一點眼淚」。這時,一群全黑的人從隨意盒走出來,黑色入侵純白的世界。

唱到中段,黑白兩群人有肢體衝突,一番糾纏之後,全白的人紛紛退到隨意盒中倒下,並在台上消失。白的光不敵黑的暗。接着,是《無答案》的空虛迷失:「彷似得到過什麼/在瞬間失去就這般給遺忘」,台上只剩全黑的人。黑色,籠罩天地也蠶食內心。

黑與白,闡述着White Summer的主題。這不止是舞台效果,而是一個舞蹈劇場。除了這一幕,林家謙全程躺在牀上唱《小林不動產》,有舞者垂吊在半空伴隨他唱《free fallin’》,以及他唱《某種老朋友》及《記得》時所有舞者穿上黑西裝表情黯然肅穆的葬禮氣氛,都有或多或少的劇場元素。

光用耳朵聽林家謙當然很好聽,但他的世界觀卻要加上視覺元素來展現——他的演唱會也要我們去「睇」。看的不是放煙花、炫目燈光或誇張舞台服裝,而是影音交匯的場面調度。

濤:梅卓燕×姜濤

這種情况,非林家謙演唱會獨有。過去兩年,姜濤及陳卓賢的個唱都有異曲同工之妙。

兩年前的姜濤演唱會名為「Waves」,他獨具慧眼地邀請梅卓燕為開場的15分鐘編舞。梅卓燕是香港著名舞蹈家,擅長以現代方式詮釋傳統東方元素。這部分用水袖與大幅白布製造多變的浪濤意象,姜濤身在其中唱出《濤》。大海與浪濤是威脅着姜濤的險境,也是姜濤自身的力量——愈是在困境中,一個人愈是了解自己。小克的歌詞寫着:「墜瀑布/方知根本我是濤」。

在隨後的《作品的說話》中,主題是更為沉重的戰爭;俄烏戰爭開始後,姜濤請創作團隊寫了這首歌。台上,各舞者擺出拿槍、受傷、倒下等姿態。巨幅白布背後有眾人掙扎的剪影,此時白布成了苦海。舞蹈員的水袖到了歌的中段,又巧妙地化成手中嬰兒,再配以孩童哭聲——新生命在戰火中誕生,是震撼的一幕。

到了《Master Class》,舞蹈員拿起長長的竹枝。歌曲主題是年輕人對抗世界,揮動的竹枝可以代表上一代的指指點點,也可以是懲罰違規者的工具。姜濤就在無數竹枝的圍困之中,唱出「年輕怎麼就是錯/誰不解釋就恨我」。

這部分的主題從自我掙扎到蒼生苦難,意象從身處滔天浪濤到身陷重重圍困;梅卓燕把東方元素結合新派曲風,深化幾首歌的主題,把流行音樂變成當代舞蹈劇場,主題是個體對自我與世界的追問。

Tears:梁祖堯×陳卓賢

說到戲劇元素,陳卓賢(Ian)擺明車馬邀請劇場導演及演員梁祖堯操刀,帶出演唱會「Tears」的主題;點題的部分由《另一個諾貝爾》、《仍在》及《留一天與你喘息》等歌曲串起來。

一開始,台上身穿破爛衣衫的舞者爭吵、追逐、掙脫、離別、擁抱。這一段,以其中一位舞者永別愛人作結。這是個人的苦難。當Ian唱到《另一個諾貝爾》的「情感的瓦礫」一句時,音樂戛然而止,大屏幕呈現一個陷落在災劫與火海中的城市。此時,舞者痛哭、跌坐或自殘,然後一一倒地。這是集體的苦難。

Ian蹲下拍拍一位舞者的肩膀。她勉力爬起來,並叫醒身邊的人,他們負着傷,步履蹣跚地走向前。途中,他們似有不捨地回望那個傷心地,但最後仍是往前走。而Ian雖似是個局外人,但他以悲憫的眼神目送他們遠去,甚至濕了眼睛。此時,從大屏幕所見,大地重現生機。

這段演出表現個人傷痛,也有一個城市傾覆之後的集體創傷,背後是Ian的音樂歷程:從情歌到《地球上的最後一朵花》,他以創作人的眼睛去寫愛情故事與世界苦難。跟林家謙一樣,Ian選擇了劇場元素去呈現他的音樂世界。

百老匯歌舞:梅姐當年的嘗試

香港歌星在演唱會中加入戲劇元素不是近年才有的事,一直對音樂劇深感興趣的梅艷芳就作過多番嘗試。她早在1991年的個唱中就把《壞女孩》及《教父的女人》串起一個壞女人勾引年輕神父(許志安飾演)的故事,她在紅館舞台上抽煙的畫面大概是前無古人後無來者;在1999年個唱中,她又邀來徒弟譚耀文及彭敬慈,用《烈焰紅唇》、《抱你十個世紀》及《眼中釘》幾首歌合演一段狂野激烈的三角戀。這兩次演出,都借鏡了百老匯式的歌舞元素。

到了2002年,她更把實驗性的元素帶進紅館。唱着《是這樣的》及《夢幻的擁抱》等歌曲時,台上揭開一個個戲劇場景(有點像小型的隨意盒):蔡一傑在餐廳等待情人,李璨琛與何韻詩在精神病院發瘋,林家棟則是一個夢遊者。這些人物場景風馬牛不相及,卻並置在同一舞台,拼貼出一種荒謬的現代圖像。

在1983年啟用之後,紅館成為香港歌星的殿堂,也發展出一種當時華人社會前所未有的演唱會文化:要頻頻換衫,要有連場歌舞(連根本不懂跳舞的周慧敏及陳慧嫻都要跳),要有炫目的舞台機關與燈光效果。如學者吳俊雄所言,當時的港式演唱會從日本吸收不少養分。而張國榮及梅艷芳這種能唱能跳的舞台巨星,連開數十場演唱會,就樹立了紅館個唱的典範。

然而,對比那個時代,林家謙等新星的個唱卻有所不同。梅姐哥哥城城學友的個唱轟動,是因為極盡視聽之餘,也因為他們的巨星光芒——觀眾仰望着台上的他們。這些新星的演唱會則是有意與時代對話,並透過以往少見的劇場元素去提供集體的情感治療——觀眾跟歌者是感同身受。當然,上一代歌星不是沒有用過劇場元素去表現主題,例如達明一派的演唱會就有表演藝術的味道,但這在以往是例外個案。

港式演唱會的「歷史詩學」

雖然這裏談的不是電影,但電影學者David Bordwell的「歷史詩學」(historical poetics)概念卻值得借用。Bordwell反對單從美學去討論電影風格;他認為,所有電影風格都跟它所處的歷史情境有密切關係。所以,要研究風格就一定要研究歷史。

在任何創作領域,一種新風格的建立往往是因為在變動的社會中,舊有風格已經不足以回應時代:例如法國新浪潮的大背景是二戰後法國的社會變革,台灣新電影則出現在戒嚴尾聲社會思想鬆綁之時。換句話說,創作人(特別是新一代)面對新的社會形態,要講自己的故事,抒發自己的情緒,往往發現舊的一套不適用、不夠用,而必須自創新風格。

因此,新星個唱使用劇場元素並非偶然。林家謙、陳卓賢及姜濤的音樂都有某種人文關懷,為了與時代對話,他們不甘於純粹提供視聽享受,但有什麼方式可以處理相對複雜的情感與相對嚴肅的主題?他們不約而同地選擇了戲劇性(theatricality)。這種特色,成為香港演唱會一種新的語彙,這是當下香港流行文化的一個有趣部分。當然,這也不限於新星。最近林憶蓮演唱會用未來主義的反烏托邦視覺元素講世界崩壞、城市傾覆,並作出宗教的探問;不斷創新的她,跟新星個唱有奇妙的一脈相通。

在這種戲劇性中,舞者不再只是整整齊齊地「伴」舞,以壯聲勢,他們像演員,是帶出主題的重要元素。觀眾也不再只是聽一首首歌,而是好像看戲一樣,從中思考社會,思考世界,思考自己。

關於廣東歌的研究,一向少有針對演唱會作文本分析。這幾年,整體經濟不景,但演唱會逆市蓬勃,當中有不少深具討論價值的個唱文本。期待有更多人開拓港式演唱會的研究。

文˙李展鵬

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao