觀點

李立峯:新聞「唔關我事」? 繼續觀察港人迴避新聞的傾向

【明報文章】筆者之前出席一些討論新聞行業發展的書店講座,席間仍有與會者關心普通市民不太看新聞的問題。迴避新聞的現象,可以影響到新聞資訊流通及新聞機構的可持續性,是一個揮之不去的關注點。

今年路透新聞研究所的全球數碼新聞調查,繼續保留了跟迴避新聞相關的題目。問到有沒有主動迴避新聞時,4.9%香港受訪者回答「經常」,21.6%受訪者回答「有時」,31.5%受訪者回答「偶然」。在研究所覆蓋的全球48個地區中,香港市民迴避新聞的比例其實是低的。若把答案視為一個1至4分的量表,愈高分代表愈無迴避新聞,香港平均分排第三;比香港更少迴避新聞的現象的社會,只有日本和瑞典。

不過,無論香港市民迴避新聞的程度在整體上算高或低,部分市民迴避新聞的原因是什麼?跟其他國家或地區比較又如何?今年路透新聞研究所的調查加入了幾個新問題,如果一名受訪者回應說自己最少有偶然迴避新聞,問卷會再向該受訪者提出9個可能原因,受訪者則就着每個原因回應「是」或「否」。

感「內容與己無關」而迴避新聞

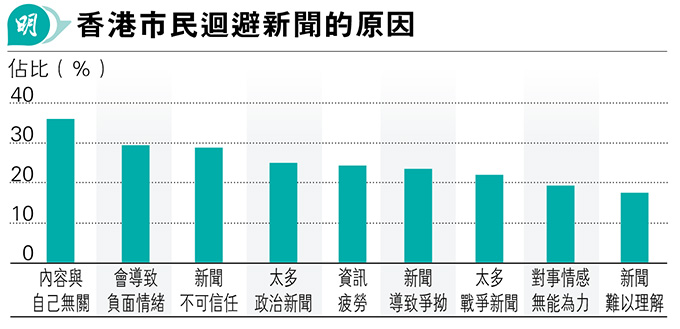

該9個原因包括:看新聞令情緒變得負面、太多資訊造成疲勞、太多政治新聞、太多戰爭新聞、新聞不可信任、新聞導致跟別人爭拗、對新聞內容觸及的事情感到無能為力、新聞難以理解,及新聞內容跟自己無關。

如附圖顯示,最多香港市民選擇的答案是新聞內容與自己無關(35.9%),其次是看新聞會導致負面情緒(29.5%)和新聞不可信任(28.8%);最少受訪者選擇的是新聞難以理解(17.5%),及對新聞報道的事情感到無能為力(19.2%)。

把香港的結果放回全球比較中,我們會得到一些有意思的進一步發現。

香港情况與全球比較

首先,有個別迴避新聞的原因,在香港內部各原因中排序低;同時,香港受訪者相對其他地區受訪者,也較不重視該原因。最明顯例子是「太多戰爭新聞」。雖然香港傳媒對俄烏、中東或印巴衝突等國際大事也有不少報道,但相比更接近衝突地點、更受影響或更直接介入的國家和地區而言,香港媒體報道該些戰爭的篇幅不算太多,所以只有22.1%的會迴避新聞的香港受訪者視其為原因。這比例在48個國家或地區中排第44;最多人會因太多戰爭新聞而迴避新聞的是丹麥,比例高達55.1%。

也有一些因素在香港內部排序較高,但香港受訪者相對其他地區受訪者,其實較不重視該因素。例如很多學術研究都指出過,「看新聞會帶來負面情緒」是人們迴避新聞的最主要原因之一。在附圖,負面情緒也在9個因素中排行第二。不過放到全球比較時,最可能指負面情緒為迴避新聞原因的是英國和希臘,比例分別達56.8%和55%。48個地區中,只有6個地區有不足三成會迴避新聞的受訪者以負面情緒為原因,香港是其中之一。

與之相反的情况是,一個因素可以在香港內部排序較低,但到全球比較時,我們發現香港受訪者比其他地區受訪者更重視該因素。在附圖,最少人選擇的是「新聞難以理解」。惟放到全球比較時,17.5%已經是一個不低的比例。最少人因「新聞難以理解」而迴避新聞的是芬蘭,比例只有2.4%。事實上,48個國家或地區中,只有印度、馬來西亞和香港有逾15%會迴避新聞的受訪者以「新聞難以理解」為原因。

最後,就是一個因素可以在香港內部排序高,同時在全球比較時,香港受訪者也比其他地區受訪者更傾向確認該因素。「覺得新聞與自己無關」就是如此——它不止是香港受訪者最有可能確認的因素,於全球比較裏,香港也有最多受訪者認為「新聞與自己無關」是迴避新聞的原因,而且香港的百分比(35.9%)比第二位的馬來西亞(27.4%)高出多於8個百分點。相反,在最有可能因太多戰亂新聞而迴避新聞的丹麥人中,只有10.8%會因新聞與自己無關而迴避新聞,比例為所有地區中最低。

那麼為什麼港人特別容易因為覺得「新聞與自己無關」而迴避新聞?這裏只能提供一些粗略觀察和想法。首先值得指出,港人覺得新聞與自己無關,主因應該不是人們對新聞感無能為力。以馬來西亞為參照點,該國有第二多的受訪者因覺得「新聞與自己無關」而迴避新聞,同時也有第二多的受訪者因感到無能為力而迴避新聞,所以兩者之間或有關連。但在香港,因「對新聞報道的事情感到無能為力」而迴避新聞的比例,在全球而言不算高。

同樣,港人覺得「新聞與自己無關」,也應該不是因為政治新聞太多。這可以用台灣作參照點——台灣同時有較多受訪者視「新聞與自己無關」及「太多政治新聞」為迴避新聞的原因。惟在香港,因太多政治報道而迴避新聞的比例,在內部各因素之間的排序和在全球以同一因素為基礎的排序均不高。

社會與媒體環境轉變

解釋為何港人覺得「新聞與自己無關」,可能要回到整體社會和媒體環境轉變。

對普通市民而言,所謂跟自己「有關」,很可能涉及新聞資訊跟自己日常生活或作為市民的權益有沒有明顯關係。很多人看《東張西望》是有原因的,因為該節目題材很「貼地」。但新聞報道又不是(或不能只是)《東張西望》;新聞要處理的,往往是感覺上距離生活較遠的社會問題、政府政策,甚至政治議題。處理這些問題時,若媒體能夠反映不同聲音,尤其讓批評意見指出特別值得關注的地方,再讓不同意見互相碰撞,受眾也較易了解事情跟自己的關係。不過過去幾年,隨着社會氣氛轉變,願意發表意見的人和組織都少了許多,能夠引發大眾關注和迴響的新聞也少了,新聞也較難做得讓普通市民覺得跟自己息息相關。

作者是中大新聞與傳播學院教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[李立峯]