副刊

【巴黎】石化的反面

【明報專訊】V&A東區倉庫至Stratford站的路:直排輪童黨一群,他蒙面,手持不明液體一罐,忽然朝前面的人噴,她們罵髒話,罵,只不過對上了一眼。難道不荒謬嗎。我才在倉庫看完Robin Hood Gardens的遺蹟,聽策展團隊和居民們談共融、友愛、東倫敦社區的團結與未來,外頭卻那樣子。規制下的「藝術」與「現實」必然異離,不論意願;像,高牆與雞蛋之間永遠站後者那方的選擇,不論對錯。不是反體制無政府——只是,落差存在。何其沉重。

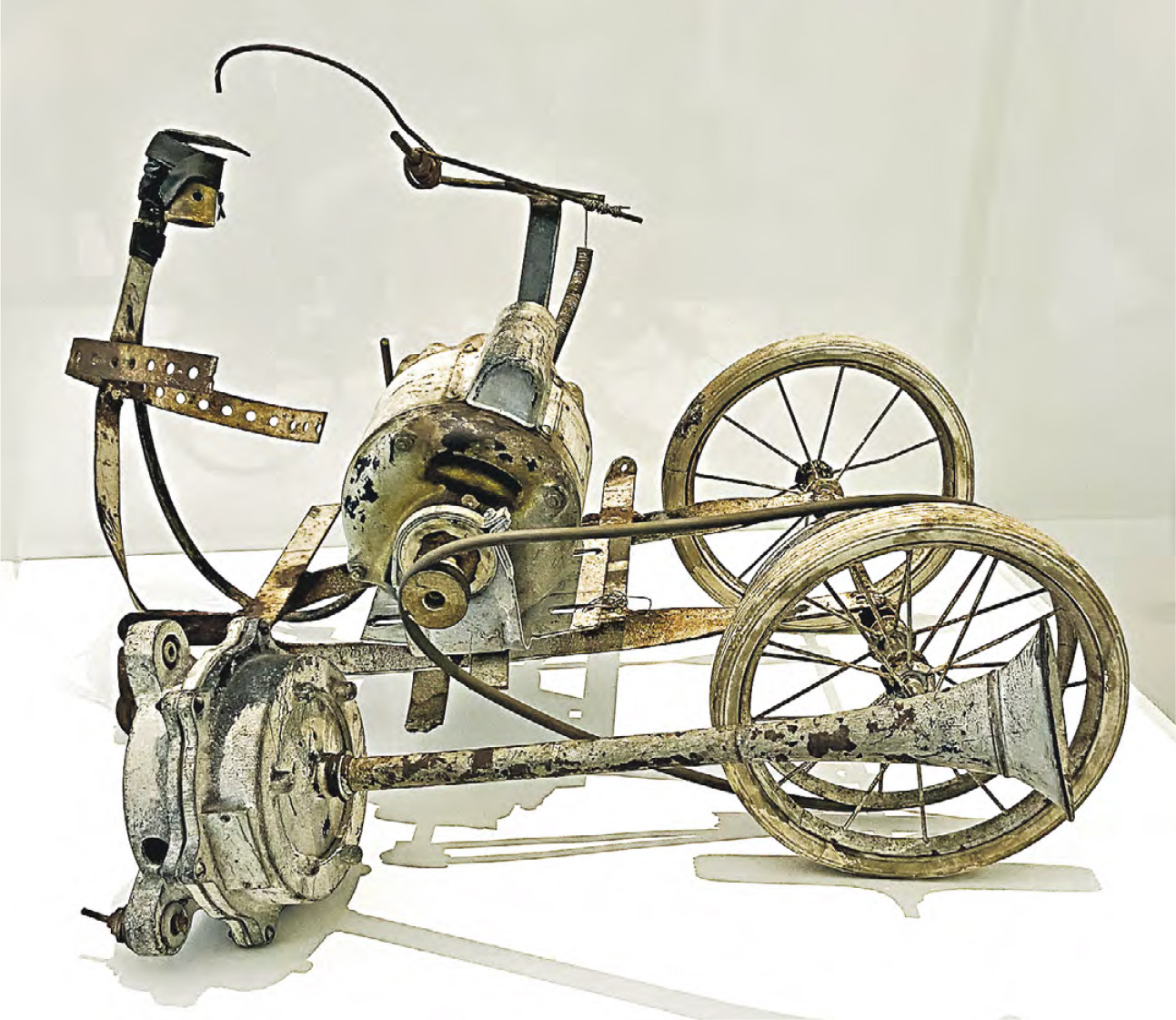

晚上給你打電話。說到藝術介入社會的能量,想起在巴黎大皇宮的藝術家J。他在1950年代尾做動能雕塑,裝砌丟廢的七零八落械件成大而無用的活動裝置,稱Méta‑Matic,延續達達主義的自動與放空。實則「動起來」的立體巨物放在群眾眼前幾乎不可抵抗——展場內,觀眾時常被J定時啟動的作品吸過去,圍一圈(小孩真的跑去看;機械敲打及運行嘈聲,是場刻意招人注目的表演)。「動能」這概念本有強烈的物理性:kinetic,質量與速率,焦耳的能量算術,一種萬有,一種運動。J把它延成另一能量,使其流移、遊戲,甚至脫逃公領域下的體制秩序,像1960年5月13日的Le Transport,原只是踩輪子把雕塑運至藝廊的歡樂遊行,因過分高調被警察制停,或,同年在紐約MoMA花園自我毁爛的Homage to New York,長7米高8米的巨型工業混合體於火焰冒出濃濃煙霧,引來消防隊緊急出動。J癡迷當中的「解放」,說他全然投入,又全然自由,從「物件」變成「概念」的作品已達永生,故擁無限可能性,是「教堂的反面,圍繞我們的摩天大廈的反面,博物館理念的反面,經已石化的藝術品的反面」。

我喜歡這樣的激進,將藝術放在真實世界中發生,並挑釁(很簡單,已經難能;哪個城市人能逃離體制呢)。目標確鑿的號召多麼沒趣。眾聲喧嘩當然美好,我也喜歡J讓精神與機械互涉的單純美麗,如Méta-Kandinsky。只是被體制的努力觸動,被現實的裸裎所傷——15分鐘路程不到的地方與地方,竟呈相反敘事。J的藝術動能無法解決問題,僅共同參與和集體意識的一種發泄。但也非徒勞,不是嗎?話雖如此。在巴黎搭火車到倫敦,離開時,再有新一波難民庇護和非法移民的示威,我不知道藝術在裏面的位置可以是什麼。

文:吳騫桐

(寫字的人當藝術行政)

IG@odeng____

編輯:鄒靈璞

設計:賴雋旼

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【紐約】城市邊緣的藝術小島 (2025-09-05)

【東京】Moriyama-San (2025-09-05)

【倫敦】林宇談小說版《小朋友齊打交》 (2025-09-05)