副刊

神功戲棚上演互動劇場 又笑又喊傳承盂蘭文化

【明報專訊】每年農曆七月盂蘭節,人們依循習俗燒街衣超度亡魂,空氣中瀰漫着紙寶焚燒的氣味。長輩們又會叮囑夜間少出門,早早歸家,感覺城市像籠罩在一層敬畏又神秘的氛圍中。

然而下周五起一連三日舉行的盂蘭文化節,除了傳統的祭祀與儀式,還上演令人意想不到的「好戲」:傳統的戲棚搖身一變成為互動劇場的舞台,對先人的思念化作一齣笑中帶淚的家庭喜劇,邀請年輕一代重新認識這個歷史悠久的傳統節日。

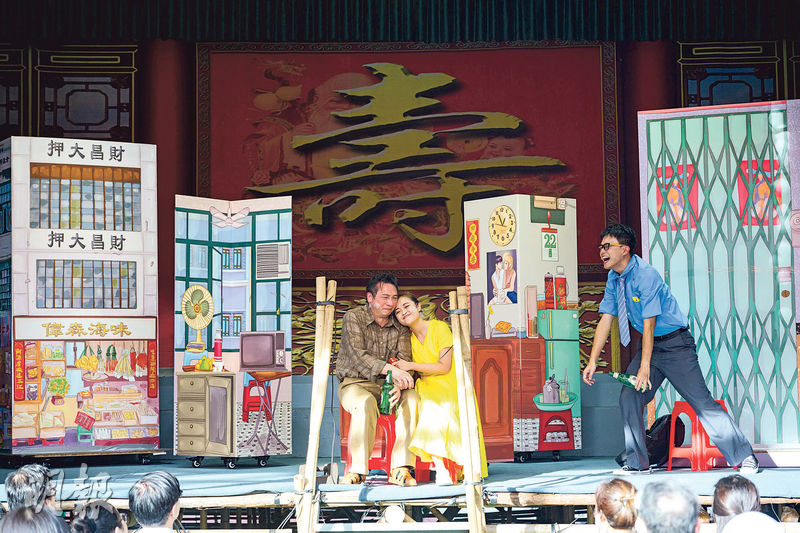

走入盂蘭勝會,細看聳立的傳統戲棚,紅幕高懸,燈光昏黃,外在依舊是熟悉的模樣,但台上演的卻不是《仙姬送子》、《六國大封相》等慣常劇目,而是一個充滿現代情感的家庭故事:一個從陰間歸來的女兒,一個放棄紙紮祖業的父親,還有一段笑淚交織的和解旅程。原來,這是香港潮屬社團總會今年特別推出的盂蘭文化節前哨節目——實境互動劇場《阿囡返歸》。只見演員時而在台上演出,時而走入觀眾席間與大家幽默互動,氣氛輕鬆愉快。劇情也打破傳統節日那種嚴肅框架,頗有新鮮感。《阿囡返歸》已在多場盂蘭勝會中巡迴演出,今天將來到九龍佐治五世紀念公園內的盂蘭勝會。

「解鈴盆會」為主題 寓意連結世代

香港潮屬社團總會自2015年起舉辦盂蘭文化節,為這項國家級非物質文化遺產注入新活力。從緊張刺激的搶孤競賽到新潮的劇本殺,都旨在拉近傳統與現代的距離。今年文化節以「解鈴盆會」為主題,寓意透過理解與溝通,解開世代之間的心結與文化斷層。其中新推出的實驗實境互動劇場,巧妙地將家庭情感與盂蘭勝會的傳統元素融合,嘗試以打破戲劇第四面牆的方式,讓觀眾走進故事中,了解盂蘭文化中那份關於家庭、愛與孝道的深刻意義。

《阿囡返歸》故事發生在農曆七月,意外早逝的插畫家孟美重返人間,卻驚訝地發現,當紙紮師傅的爸爸孟生,竟放棄了經營多年的家業與店舖。陰陽相隔,孟美滿心焦急卻無法與父親溝通。幸運的是,孟美遇上了能看見她的男孩德立,一場跨越生死的「解鈴」旅程就此展開。3人攜手試圖解開彼此心中未完的結,也讓觀眾跟隨他們的腳步,走入盂蘭勝會場景之中,認識神功戲棚、神袍棚、附薦台等作用。

曾擔任金馬獎得獎電影《白日青春》副導演和選角指導的吳均熙,受邀作為今次劇場的導演。「我本身是潮州人,小時候爺爺經常帶我去盂蘭勝會,那時候比現在盛大得多,有很多東西吃,很好玩,對我來說是非常深刻的回憶。」然而,他發現新一代對這些傳統已然陌生,「我甚至聽過有人說是『孟』蘭節,如果真的認識(盂蘭節)是不會說錯的,有可能是學校沒有教,家長不懂得如何教,或者家長本身也不了解其深層意義,導致文化傳承出現斷層」。當主辦方找他執導時,他覺得這是作為潮州人應該做的事,同時希望劇場不是單向灌輸,而是雙向互動與體驗,所以在劇中增添娛樂與參與感;他認為只有當人們真正「玩」起來,樂在其中時,文化才能走進心裏。這次《阿囡返歸》在傳統神功戲棚內演出也是一個突破,希望吸引一家大小親臨勝會現場,通過喜劇形式的劇場,認識盂蘭勝會的習俗與內涵。

《阿囡返歸》的故事,最終指向了盂蘭文化最根本的精神——孝道。盂蘭節的起源,其中一個說法是目連救母的佛教故事,其核心是子女對父母乃至祖先的感恩與回報。吳均熙認為,「孝其實是愛的一種,你愛你的家人才會孝順他」,因此以家庭作為故事切入點。對於潮州人來說,盂蘭勝會不僅是宗教儀式,更是一群人聚在一起,共同為社區、為家人做「功德」的體現。這種「功德」並非單純宗教行為,而是通過集體參與,讓大家的生活變得更好的一種意識。劇中孟生熱中於紙紮和幫助他人,正是為了家人,為了讓女兒擁有幸福的生活。

盂蘭與孝道 不是規條而是愛與感謝

吳均熙表示,「隨着時間變化,盂蘭的形式和涵義也在改變,從僧侶主持的宗教儀式,發展到家庭和善堂的祭祀,實際上是一種活着的人與先人的精神溝通」。對他來說,更重要的是幾代人之間的溝通。「如果沒有有效的傳承和解釋,這文化最終只會成為空洞的標籤。尤其在資訊豐富的現代社會,若上一代不能和下一代有效溝通,盂蘭文化很可能被遺忘。」因此,他希望大家在這個節日不僅僅是祭拜先人,更可以與家人、長輩、孩子一同參與輕鬆有趣的活動,重新理解孝道:它不是陳舊的規條,而是溫暖的愛與感謝。

今年盂蘭文化節除了《阿囡返歸》外,也繼續保留多項傳統項目,包括搶孤競賽和盆供堆疊賽。搶孤競賽每隊由6人組成,分組對壘,賽事中隊伍輪流登上孤棚拋投福米包,其餘隊伍則在棚下以「孤承」搶接,最終接得最多福米包的隊伍獲勝。盆供堆疊賽則以2人一組,於限定時間內將米包等供品穩固堆疊於金漆木雕饌盒上,堆疊數量愈多、高度愈高且不倒者即為勝出。現場還設有文化展覽、盂蘭導賞團及紮作摺紙、工夫茶等工作坊。

抓神馬、大士爺卡牌 換終極金卡

為了鼓勵公眾穿梭於不同社區舉辦的盂蘭勝會,今年特別推出「盂蘭新章」四處盂蘭抓卡牌活動,將傳統文化元素與時下流行的集卡遊戲結合,吸引大眾以輕鬆方式接觸盂蘭文化,並感受不同地區獨特的氛圍與特色。活動共設計了8款精美的盂蘭主題卡牌,包括7張普通卡和一張閃耀的金卡。每一張卡牌都代表着盂蘭勝會的一個標誌文化符號,例如被稱為觀音化身的大士爺,專為民間百姓祈福許願的功德神馬,祭祀祈福的平安米,酬謝神恩的酬神戲等。

參加者需要在指定日期和時間,在4個指定的盂蘭勝會地點設置的抓卡機中,以夾公仔的方式抓取這7款不同卡牌。但在抓卡之前,先要贏取抓卡機的遊戲幣,只要現場參與小遊戲或答對盂蘭文化相關問題,便可獲得最多5枚遊戲幣。當集齊7款卡牌後,便可在盂蘭文化節主會場(摩頓臺)換領以「搶孤競賽」為主題的終極金卡。這個過程,就如同一場文化尋寶,讓參與者在玩樂中學習,在收集的過程中將盂蘭的歷史與習俗,一片片拼湊完整。

詳情︰pse.is/836fh7

2025盂蘭文化節

日期︰9月12至14日

時間︰上午10:00至晚上8:00

地點︰銅鑼灣摩頓臺臨時遊樂場

費用︰免費

詳情︰hkyulan.org

實境互動劇場《阿囡返歸》

日期︰9月5、12至14日

地點︰九龍佐治五世紀念公園、銅鑼灣摩頓臺活動中心

費用︰免費(報名需付按金$50)

詳情︰pse.is/836af5

文:陳真紀

設計:賴雋旼

編輯:王翠麗

[開眼 玩樂擴志]