港聞

明愛切錯輸卵管 歸咎臨牀評核不清 報告指受訓醫生能力評定欠準確 林哲玄:上司不熟悉學員水平

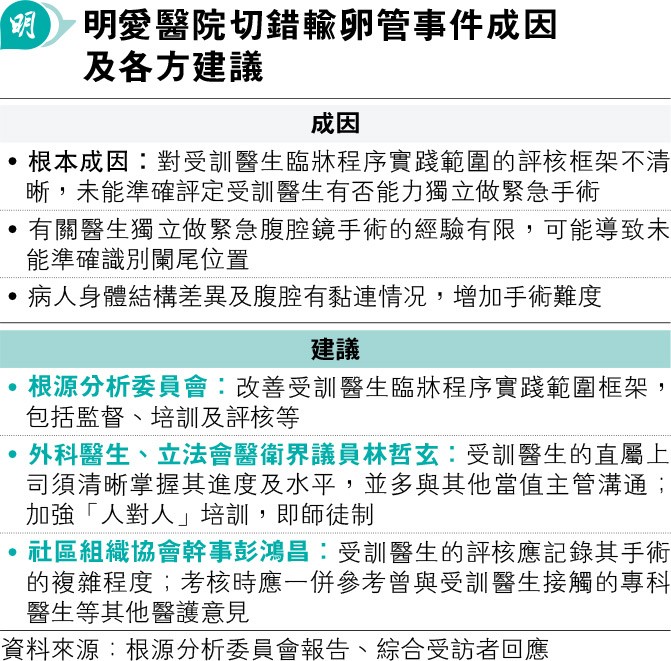

【明報專訊】明愛醫院一名48歲女病人今年6月中旬因腹痛確診盲腸炎,惟手術中被切錯輸卵管,手術由正接受進階外科專科訓練的醫生操刀。醫管局昨公布根源分析報告,指事故根本成因是對受訓醫生臨牀程序實踐範圍的評核框架不清晰,未能準確評定受訓醫生有否能力獨立做緊急手術,而涉事醫生獨立做緊急腹腔鏡手術的經驗有限,可能導致手術期間未能準確識別闌尾位置;建議改善評核框架的不同部分。有病人組織建議應將曾做的手術複雜程度、其他醫護意見納入評核。

明愛醫院事後成立根源分析委員會,醫管局昨公布委員會的調查報告,歸納事故有3個原因,除受訓醫生評核框架不清晰等外,報告認為,身體結構差異及腹腔內黏連情况,亦增加手術難度。委員會建議參考現行「工作為本能力評估指引」,優化受訓醫生臨牀程序實踐範圍的框架,包括監督、培訓及評核等。明愛醫院稱將跟進及執行建議,已與涉事病人及其家屬會面並解釋,再次向病人致歉和致以慰問。

消息稱,現時不同醫院對外科受訓醫生臨牀程序實踐範圍的評核框架可能略有不同,部分「較鬆散」,但優化後亦非增加量化指標,而是側重質性評價,「supervisor(主管)看實一些,但不是說你做40次(手術),才讓你獨立做」。

社協:能力評估紀錄應更清晰

外科醫生、醫衛界立法會議員林哲玄認為,報告反映上司可能不夠熟悉受訓醫生的水平,但指過往較少發生切錯器官的事故。他認為今次事故的根源分析「有進步」,並無將責任全推給前線醫護,而是尋找制度原因。

他表示,全港外科醫生的培訓皆遵循外科學院標準,資格考試有量化指標,但平日評核傾向「個人化」,主要由受訓醫生的上司負責評估。他認為報告提及的評核框架不清晰,是指受訓醫生上司或不夠熟悉負責學員的發展階段,認為應改善部門運作,各部門主管及資深醫生應對受訓醫生的水平有一定了解,亦可多交換意見。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌形容事件對病人是沉重創傷,認為所有公院應檢視其評核框架。他建議對受訓醫生能力評估的紀錄應更清晰,例如過往手術或醫療程序是簡單還是複雜、屬哪一級別,其次可參考曾與受訓醫生合作或接觸的醫護人員的評價,包括其他專科醫生。

彭鴻昌又稱,近年公院資深醫生的流失致「青黃不接」,間接導致今次事故,指資深醫生對年輕醫生的培訓有重要角色,「若上級都未必有豐富經驗,可能未必把關得足夠」。林哲玄指中層流失削弱了醫生「人對人」的培訓,因「師兄帶師弟是最好」。