副刊

{病人權益達人}林志釉 敢言不敢言 醫療領域黑白難定界

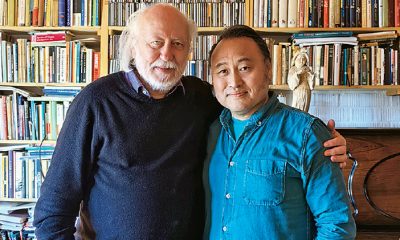

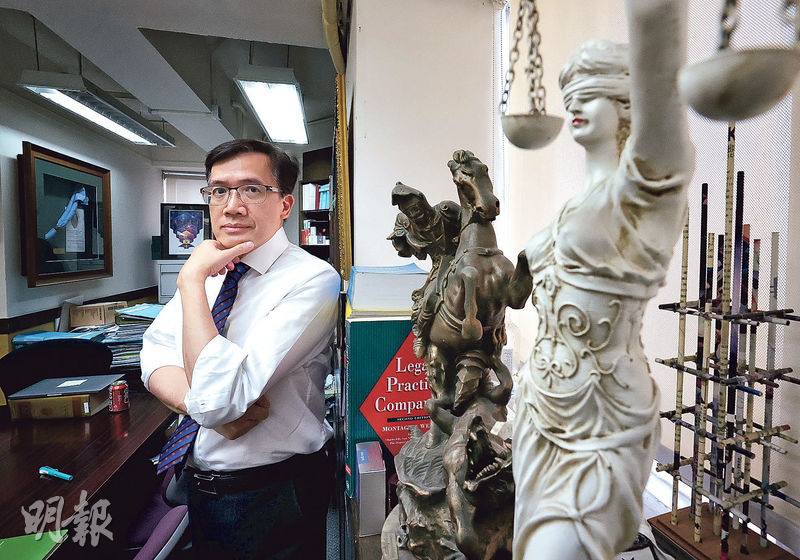

【明報專訊】記者拜訪灣仔的「林志釉律師事務所」,他剛頂着暑熱從鴨脷洲返回辦公室,參加完港大醫學院關於家庭醫學及基層醫療的講座,主題是「病人視角與家庭醫學:如何加強與醫院同儕的協作以提升護理質素」。若在本周檢索關於將軍澳醫院泄露病人私隱的案件,讀者也不難發覺,近幾年遇上醫療爭議或有關醫療政策討論,「林志釉」的名字不時出現。在短短三四日的焦點新聞周期中,他與「病人政策連線」會成為多間港聞媒體醫療版面的常客,跟緊事件回應傳媒查詢,補足病人視角與制度反思——這些評論並非醫學專業的臨牀診斷,也不同於常掛在官員口旁的例行說法,而是以醫務委員會成員兼病人權益工作者的身分出發,結合制度內外的觀察。

公眾利益難定義 披露需審視

回溯將軍澳醫院報警及拘捕兩名醫生之初,事件細節交代不詳,只道家屬向電視台非新聞類節目投訴,導致兩名醫生因泄露病人私隱而被捕,其間引發投訴機制是否失效、醫管局保守缺乏「敢言文化」等討論。隨着更多細節曝光,卻是更多曲折和未解的懸疑。案件現已進入司法程序,更多細節有待披露,而有別於外界常見的批評與憂慮,林志釉指出,醫療是一個極為特殊的領域,黑與白的界線往往難以分明。單一事件必然牽涉病人私隱,加之繁複的專業程序,醫生在某程度上必須保密,而經手的資料亦須嚴格處理。正因如此,當市民投訴醫療專業人士時,必須經過一套繁瑣的法定程序;外界若逐一評論個案,往往也難免過於case specific。

然而對於所謂的「敢言文化」,訪問中他表示,確切含義他未必能完全掌握,但若按字面理解,「如果只是講出自己認為正確的事情,其實並不需要一顆特別勇敢的心才能做到」。問題在於,醫療體系內的同事是否願意開口,有時取決於他們是否心存懼怕。他形容這種掙扎:「嗰件事完全冇人知,我講出嚟,未必有人信;咁係咪要勇敢到去講呢?講完有咩後果?有冇意義?會唔會改變成件事?」在這些考慮之下,許多人往往停在尷尬的處境,心想「算啦,又冇着數、冇得着,反而有風險,甚至可能被解僱」。在這樣的氛圍裏,「吹哨者」難以安心,還可能承受不良後果。不過他提醒,事情並非只存在單一面向,吹哨者有時亦可能帶有不客觀的動機,事件複雜,不能一概而論。「吹哨者究竟是不是正義的角色?而事件是否可以違反程序正義去披露?所謂公眾利益其實很難劃出明確界線和定義,不同事件的披露都需要細細審視。」

「不走運」投身制度 補足病人視角

打開他的事務所網頁,林志釉是一個由離婚以至買賣樓宇什麼生意都接的執業律師,外表總是西裝筆挺,架一副書生味濃的黑框眼鏡,原本全無醫學相關的背景。一開始的參與,帶着某種概率性的「不走運」。

2003年SARS期間,他出現發燒、咳嗽等,且肺部影像「有啲花」,症狀較符合SARS,於是盡快接受相應治療。「當時如果醫生有這類發現,基本上冇得揀、唔可能返屋企。」事後雖發現誤診,林志釉已經接受了注射大劑量類固醇的治療,需要面對骨枯等明顯的後遺症。這段經歷讓他成為香港沙士互助會成員,2008年起更接任會長——互助會章程規定,接受SARS治療者可申請入會,須有入院、治療的紀錄。雖然難界定他是否算「百分百」的SARS病人,但作為接受療程的人,某程度上貼切符合資格。

林志釉回憶起當時的沙士互助會更似病患之間「你幫我、我幫你」的平台,以康樂聚會、日常關照為重。他在2009年加入香港病人組織聯盟(下稱聯盟),需密集接觸倡導工作、發表意見,由此向公共場域做政策倡議的方向更進一步。

2012年5月,聯盟外務副主席張德喜因心臟病猝逝,由林志釉接棒。訪談時觸及往事,林志釉特意分享當年悼念的文章——文內提到張德喜原是工程判頭,因心臟血管問題頻繁出入醫院,於1998年加入聯盟,後出任組織主席,與林志釉的軌迹有相似之處。「他對醫療政策非常熟悉,總是有問必答,在我眼中是智者。」回憶張德喜在病人政策、工作方面積極介入公共面向的形象,對當時仍是新鮮人的林志釉影響深遠。最初接下前人的工作,他還未全面掌握醫療政策與冗雜的體系。在聯盟副主席崗位上一路做一路學,隨着時間和經驗累積,漸漸有更全面的把握。

到2015年,傳媒愈來愈多就醫療事故或政策徵詢聯盟評論,組織內部卻常陷於「要先問清楚大家意見」的時間拉鋸和意見分野。林志釉還記得,有時候記者在電話中等回覆、趕當日截稿時間,組織內部湊齊共識卻有難度,「要問問大家嘅睇法先至好respond,別話7點鐘,7個工作日都未必有回覆啦。如果回應『遲啲覆你啦』,遲啲就冇咗!」

這種遲滯,讓他覺得無法積極推進(move on),落實做應該做的事。「聯盟如果只停留在互助組織的層面,是不可行的。我們應該借助群體的力量,在醫療政策上提出意見、做研究,向外界與政府發表。」後來,他與幾個理念相近的同伴另闢蹊徑,成立病人政策連線並擔任主席,望能更自由且即時就醫療政策發聲。

「道義上,我們必須就住政策提出意見,一定要協助病人組織或個體,讓病人的聲音受到重視。」隨着「功夫做得更多、自由度更大」,傳媒也愈加看重這個新組織的觀點,逐漸形成今日各間本地媒體就不同醫療個案紛紛徵詢意見的場面。林志釉感受到,政府在政策制定過程中也開始更重視病人聲音;有時候設立調查小組或檢討委員會,會增設病人組織代表,以提升代表力與公平度。「我們的工作,或多或少產生了一些影響。」

回憶當時的工作,也有一重社會氣氛的加持。

2017年,時值《醫生註冊條例》修訂「闖關」成功,醫委會架構出現改革:新設4名業外委員,其中3人須是由與病人有關的組織選出的代表。林志釉也是這段時期獲推選成為醫委會業外委員。

嘆與政府溝通漸疏 續做政策倡議

回想當時的氛圍,林志釉特別提到第四屆政府、即特首梁振英任期內,「政府與病人組織的協作最為頻繁,那是最光輝的時間」。他稱當時向現任勞福局長孫玉菡給意見,「佢哋都好重視,彼此都合作很好」。雖然社會輿論中不乏對體制的質疑,關於「醫務委員會包庇醫生」的討論也時常出現,林志釉進入醫委會後得以同時吸收體制內外的角度與思考,釐清了不少個案與程序上的討論。

被問到現時病人組織與政府溝通是否依然順暢,他說情况已大不相同。

「林鄭政府之後,感覺政府少咗搵病人組織傾偈、徵詢意見。」林志釉回憶上一屆政府成立之初,曾與病人組織「飲過一次咖啡」,此後再沒主動邀約。「這屆政府就更加少,可以話係零。」他表示,除每年施政報告和財政預算案兩大場合會獲邀出席研討會外,政府幾乎已不再就具體政策主動徵詢病人組織。

談到5年前新冠疫情期間的政策倡議,記者回憶疫情剛起時香港尚未「封關」,醫療界已有不少專業人士提出建議,林志釉及相關人士積極做政策倡導,但政府仍然在反應上相對澳門或一些內地城市「慢一拍」。林志釉說當時內部有醫護要求封關,部分人員提出罷工,醫管局對此相當反感,最終封關成為政府執行的政策。唏噓之間,可見政府對傳染病的監控和應對往往見步行步,未必能達到「超前部署」的理想。

回顧那段混亂而政策多變的時期,林志釉認為自己與病人組織的角色無法直接「推動政府反應」,更多時候是「政府提出政策後,傳媒機構找我們給意見」。然而,即便只是評論政策,也往往沉重。以疫苗政策為例,隨着措施收緊,有時會出現市民「唔打就無辦法生活」的困境。為此,他連同病人組織做過一系列緊跟疫苗措施的調查。其中有一項針對輪椅使用者的細緻調查:部分人因身體狀况無法接種疫苗,但出入商場可能被要求出示針卡,日常出行遭遇不便。又如在強制接種與疫苗選擇的爭議中,他們蒐集了不同人群的建議與憂慮,彙整成問卷和報告,作為政策倡議提出。就倡議結果而言,他說具體的政策變化始終有限,「見不到裏面的人(建制內的人)對意見有什麼具體的考量,或具體改變的地方」。

改變醫療生態 也靠市民

不過也有樂觀的改變。眼下政府提倡的基層醫療健康藍圖,盼集中資源幫助長者等高風險群體及早發現病症,既可改變市民就醫態度,也可平衡醫療資源的壓力——這正是他們早在10多年前已反覆強調的preventive healthcare(預防治療)概念,如今終於在政策藍圖中得到呼應。看來,要真正改變醫療政策與整體醫療生態,長遠而言,不僅政策制定者和醫療體系要承擔責任,市民亦需主動參與到醫療流程中。

訪問結束時,記者視線受辦公室角落的一座雕塑吸引——聖佐治(St. George),童軍的主保聖人。聖佐治直面皇帝對信徒的逼害,在前往面諫的路上,遇上吞食人命的巨龍。最終聖佐治以一支長矛縱馬直衝,屠龍的故事自此被視為勇氣與信念的象徵。林志釉案頭的這尊聖佐治雕塑,卻少了一根矛。他笑言聖佐治是拼上性命搏鬥,「而我當然不是犧牲自己,只是犧牲多點時間啦」。

文˙ 于惟嶼

{ 圖 } 李紹昌、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao