副刊

膀胱過度活躍抑制藥 或添心臟病風險

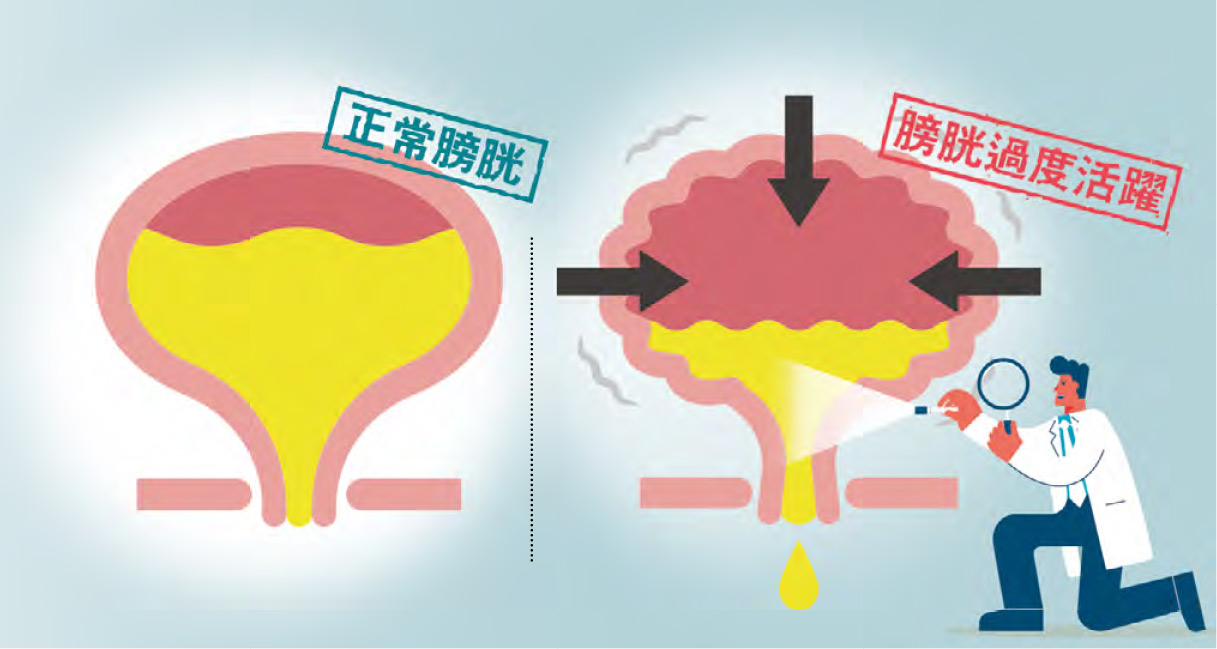

【明報專訊】步入中年,時有尿急感覺,小便次數也趨頻密,甚或偶有漏尿情况,是否正常老化現象?中大醫學院大型普查發現,全港年過40歲人口中,每7人就有1人患膀胱過度活躍症,即膀胱未儲滿尿,已不受控地收縮,導致突然尿急以至尿失禁。

中大最新研究發現,現行常用於治療膀胱過度活躍症的藥物,可能增加心律不正、心臟病發風險。專家建議高風險患者使用放鬆膀胱肌肉的新藥治療,再配合物理治療,生活不再受膀胱控制。

年過40港人 七分一膀胱過度活躍

膀胱可以儲存約300至500毫升尿液,當尿液將近儲至250至300毫升時,會引發排尿反射,神經系統會發出尿意感覺。正常情况下,身體有能力忍尿,直至抵達洗手間,膀胱才收縮排出尿液。膀胱過度活躍的病人,其膀胱不由自主地收縮,引致尿頻、尿急、尿失禁、夜尿等常見病徵。

香港中文大學泌尿外科教授吳志輝表示,有嚴重患者日間約每1小時要上廁所1次,夜間則要起牀4、5次;「有女士試過有少少滲尿,之後很驚,形成惡性循環,愈來愈擔心和緊張,一有少少尿急,看見廁所就要去。」

尿道炎、膀胱炎、前列腺增生可引發

膀胱過度活躍症病因分原發性及繼發性,前者是指膀胱本身在儲尿上的功能障礙,成因不明;繼發性則由其他疾病引起,如尿道炎或膀胱炎、前列腺增生、膀胱結石、神經系統損傷等。他續稱,公立醫院泌尿科可為新症病人提供一站式診斷,先由專科護士以問卷評估病况,同日安排小便種菌、尿速測試、驗血、超聲波檢查等,再隔2至3星期見醫生解釋報告,確定病因,安排合適治療。

舊藥抑膀胱收縮 可致心律不正

吳志輝解釋,目前公立醫院治療膀胱過度活躍的一線藥物是抗乙醯膽鹼劑藥物(anticholinergic drug),作用是抑制膀胱肌肉不正常收縮,將膀胱內壓力減低,從而增加膀胱容量,減少尿急感覺;但藥物會抑制淚腺和唾液腺分泌及大腸蠕動,導致眼矇、口乾、便秘等副作用。

中大醫學院今年在歐洲泌尿外科學會公布最新研究報告,分析2017至2021年全港公立醫院約5000名使用這款藥物的病人,再跟另外5000名接受其他治療的病人對照分析,發現服用此藥的患者出現心臟問題的風險較高。「心律不正比率由約2%增至3.5%;如果用藥劑量多,心臟病發機率差不多高1倍,特別是病人在其他心臟科藥物也有類似成分,再加服這款藥物來治療膀胱過度活躍症,會增加整體用藥劑量。」他補充,藥物會影響副交感神經,令心律不正風險上升,甚至增加心臟病發風險。

新藥放鬆膀胱肌肉 增儲尿能力

吳志輝直言對研究結果感到驚訝。目前全港公立醫院每年有2000至3000宗膀胱過度活躍新症病人獲處方此類藥物,估計當中近四成同時服用其他含抗乙醯膽鹼劑成分藥物,其心血管病風險或會增加。今次研究報告稍後在醫學期刊發表,並建議醫管局修訂藥物名冊,向需要用藥患者增添一項評估:如病人現正服用同類藥物,應獲處方新藥——β3腎上腺素受體激動劑 (β3 adrenergic receptor agonist)。

現時,公立醫院病人若服用抗乙醯膽鹼劑藥物後,無法承受其副作用,會獲提供新藥,原理是針對膀胱β3受體,使膀胱肌肉放鬆,從而增加膀胱儲尿能力。吳稱,新藥不會衍生心臟問題,希望高風險病人可使用新藥。

文:譚以和

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

[健康]

日報新聞-相關報道:

物理治療:收緊盆底肌肉+忍尿訓練 重新掌控膀胱 (2025-09-08)

中醫意見:新冠後肺氣虛突失禁 (2025-09-08)