觀點

阮穎嫻:以數據分析「公屋滿載移民」之說

【明報文章】近年房屋局落力打擊濫用公屋,3年來收回8700個單位,甚至推出舉報機制,若基於線索成功收回,舉報者最高可獲3000元獎金。新富戶政策也收緊富戶入息及資產要求,減少公屋資源錯配,令更多公屋分配予真正有需要的家庭。

有市民支持打擊濫用;另有陰謀論指,收回的公屋及新建公屋,很多最後會分配給「新香港人」。例如《經濟一週》編輯部在2023年11月9日撰文,引述網民表示「而家公屋十個有九個都係內地人,香港人真係慘」、「大陸人落嚟爭公屋」、「真香港人訓街」。社交媒體不少為了博流量,會採用類似標題及內容。筆者下文會根據統計處數據,分析以上說法是否無稽之談。

歷代移民 貢獻香港繁榮多元

香港本身是移民城市,從來多移民遷入。2021年人口普查數據顯示,香港居民略高於六成為本地出生,三成在中國大陸/澳門/台灣出生,少於一成在其他地方出生。不同年齡層皆有移民,上一輩很多有錢佬、資本家都非香港出生。早前蔡瀾逝世,城中熱話「四大才子」,金庸、倪匡、黃霑及蔡瀾,4個都非本地出生。知名「港星」如黎明、鄧紫棋、張敬軒、陳蕾,亦非本港出生。歷代移民,貢獻了香港的繁榮與多元文化。

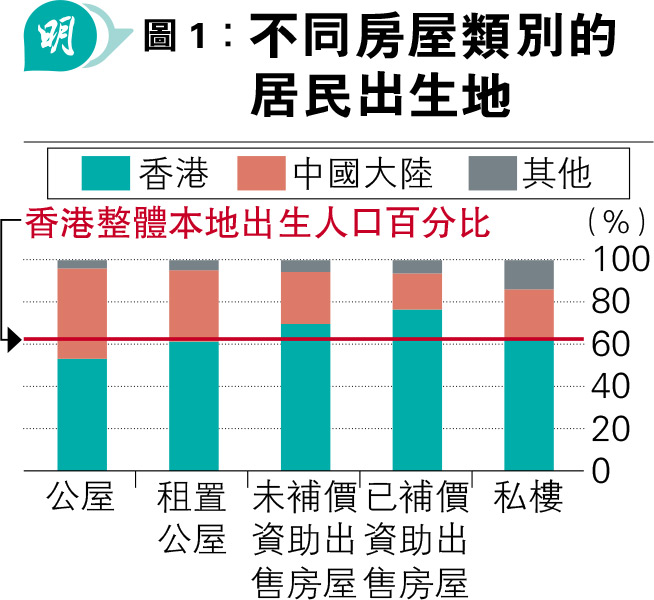

我用了2021年人口普查的5%樣本,看看不同房屋類別的出生人口來源。「移民」的定義為出生地不是香港。圖1可見不同種類房屋的住戶出生地分佈。公屋裏出生地為中國大陸的居民比例較其他房屋類別為高,資助出售房屋及私樓較低。至於香港出生居民,在資助出售房屋的出現率最高。

中國大陸移民的公屋比例略高於平均,有幾個解釋。第一是他們工資平均較本地人低,較易符合入住資格。第二,有些公屋居民隱瞞內地資產,這個漏洞我已經講過,應該加強申報和審查,最近房屋局於這方面工作有所進展。以前有些人會瞞報內地資產,按常理,大陸移民應該較普遍,他們就較易避過審查取得公屋。這些人不少「過咗海係神仙」,成功穩妥落戶公屋,現在難以將歷史倒查出來並驅逐了。

第三,本地人——特別是上一代——污名化公屋,所以較想離開公屋,並且不鼓勵其他人住公屋,甚至貶抑公屋住戶。「得公屋得天下」的說法是近來才有。第四,本地人社區脈絡及資本較多,可以靠朋友、靠家人,相對較少需要申請公屋。

2000年代單程證來港人士的平均學歷比本地人低,一些低端服務業工作如清潔、洗碗、飲食,厭惡又辛苦,本地人不願做。很多已發展地區依靠外勞,為了得到該國公民資格,低技術移民勞工可能會聚居於簡陋貧民窟裏。香港讓他們住公屋,租金便宜,就算薪水稍低,都可以過正常水平的生活。只要「有手有腳」,一個月搵到萬幾蚊,公屋每月租金千零蚊,就可以在港落地生根,香港也可解決勞動力不足問題。

不過近年交通基建建成,兩地交通愈見頻繁,有些人會住在深圳,每日過境上班,未必需要給他們房屋。愈來愈多人在內地與香港兩邊走,有些移民根本內地有頭住家,致有些公屋單位使用率不足及空置濫用。

較多本地出生公屋戶隨房屋階梯移動

細看公屋數據,附表顯示,大約4%中國大陸出生的公屋居民居港不足7年,相信是透過同住家人一同申請,否則不能符合資格。中國大陸出生的公屋居民,較人口比例為高,多為居港多年,不是「新來港」,乃過去幾十年累積下來。居港不足20年的大陸出生公屋居民有32%,20年或以上有68%,是1:2之比,即每3個住在公屋的大陸移民,就有一個是 2001至2021年間來港。

結合圖1可見,較多本地出生的公屋居民隨着房屋階梯移動,得到資助房屋,但大陸移民較少,於是造成公屋大陸移民比例上高於全港平均。但從數據就不能夠知道,大陸移民只是因為居港年期不夠長,所以較少上到資助房屋,或是大陸移民有些原因較傾向繼續留在公屋。

房委會公布,2022年約17%公屋申請者為內地新移民(居港不足7年)。根據2021年人口普查,居港0至6年的中國大陸/澳門/台灣出生人士,只佔全港不足3%。內地新移民佔公屋申請者17%,明顯比全港平均高出很多。可見公屋是「新香港人」搖籃,這亦得到本地學者的論文印證,他們多聚居於新界新市鎮的公屋裏(註)。

2024年7月,我和其他研究員曾委託香港中文大學傳播與民意調查中心做了一個電話問卷調查,其中一個嘗試探討新移民與福利政策的問題,對象為全港18歲或以上市民。

市民對福利政策的態度

我們問及受訪者,同意或不同意「社會福利幫助到新移民」,亦同時詢問他們對各福利政策的支持度。調查發現,同意「社會福利幫助到新移民」的受訪者,較反對提升各項福利,包括醫療、教育、綜緩、公屋(圖2)。這結果與外國很多研究相似,例如美國白人若認為福利政策幫助黑人,會較不支持褔利政策。

關於移民,有人曾經嘲笑立法會議員洪雯粵語發音不良。我反對嘲笑別人口音,畢竟語言用來溝通,只要聽得明白,問題不大。去到倫敦,英語口音各式各樣,無人覺得有問題。

香港教育總是強調發音,不斷糾正(但有些英文教師自己都講不好)。學校裏學好發音,無問題;惟去到實戰,英國不同城市有不同口音。印度人及新加坡人英文好,都有口音。

不是人人都有語言天分、有心機學;有些人到中年,學習更難。「譚仔阿姐」粵語講得好,因為迫於生計;加上公司公關技巧,「譚仔阿姐」落力工作的形象,已成香港優秀移民的典範。但很多中環精英、高級白領,只要講好普通話或英語,他們就可以在港生存,結果一句粵語都唔識,更多是識聽唔識講。筆者聽過一個故事,有些人只來港幾年,去到外國,跟外國人說自己來自香港,金髮碧眼的外國人立刻轉頻道,用流利粵語交談,佢卻連一句嘴都答不上,十分尷尬。

創科局長孫東來香港20多年,聲稱自己識廣東話,但在公開場合多不願意講,正因港人常取笑別人口音,不夠包容,搞到別人不願意講粵語。以口音用作棟篤笑的笑料,我接受;但有人願意學習粵語,我開心都嚟唔切,我不明白為什麼要笑別人口音。掉轉香港人講外語,也大多有口音。港人不應執著口音,成為「口音塔利班」,嚇到別人唔敢講,唔講點會講得好?

註:Hui, et al. 2012. Ethnicity, cultural disparity and residential mobility: Empirical analysis of Hong Kong. Habitat International, 36 (1): 1-10.

作者是香港大學經管學院講師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[阮穎嫻]