副刊

兒言自得:學醫先要做病人

【明報專訊】中學時上中文課,我們要熟讀一篇範文,是春秋時左丘明所作的《子產論尹何為邑》。內文說鄭國大夫子皮有一天告訴他同僚子產,想提拔一個名叫尹何的家臣當邑宰,子產覺得此人年輕,CV太弱,問何故會找這個人。子皮說:「無他,只見他對我忠心,我又頗喜歡他;讓他到采邑學學,希望他過些時候可以學到治理政事的方法。」子產聽了險些按捺不住「爆粗」(左丘明沒說,是我想像的):「你愛他反而害他:一個不懂拿刀的人,你要他割肉多半只會割傷自己;你的漂亮錦緞,也不會讓人拿來學習剪裁吧。治理大邑,影響千萬人生計,怎能這麼兒戲,讓一個學徒當此重任?管理政事這麼重要的工作,我從來只聽過要學成之後才可以擔當,沒聽說過像你那樣,拿這重任讓人學習的。你這樣做好比找一個不懂射箭駕車的人去狩獵,只會車毁人亡,別要妄想捕獲禽獸。」文中「僑(子產名叫公孫僑)聞學而後入政,未聞以政學者也」這名句,至今仍膾炙人口。

同理心≠同情心

我們做醫生,常說要才德兼備,除了醫術要達標,還要有醫德。這醫德不單是道德標準這麼簡單,還要恪守醫生的行為規範和專業操守,以病人為中心,為病人所做一切都以病人最佳利益為依歸,更要對病人有同理心。

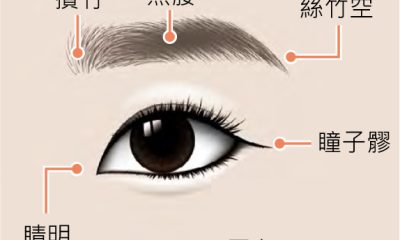

香港醫學生培訓,學生要擁有足夠基礎及臨牀醫學知識,學習掌握望、聞、問、切,各種檢查化驗科技,以至斷症和制訂治療方案的技術;還要通過多次考試,再熬過1年艱苦實習醫生生涯,才正式成為註冊醫生。若要成為專科醫生,還要接受起碼6年專科培訓,通過兩個考核。在培訓醫術上可說做到了「學而後入政」的境地。醫德方面,醫學院在醫學道德倫理、專業操守,甚至溝通技巧都提供正式課程。只是在同理心方面的教育,始終未如人意。

不少人混淆了「同理心」和「同情心」,其實兩者大有不同。同情(sympathy)是從自身角度為他人感到可惜。同理心(empathy)則是將心比心,設身處地為他人着想的意思。要做到有同理心,先要有理解他人感受、思想和處境的能力。從醫生角度看,要設身處地代入病人角色,急病人之所急,痛病人之所痛,然後設法為病人提供緩解途徑,才說得上有同理心。

醫護看來小事 對病人是刻骨銘心大事

病人的感受,許多醫生可能不理解或者掉以輕心,例如醫生不自知的輕率態度,一句自覺幽默但病人感到有骨的說話,或對病人提問不經意地表示不耐煩或輕蔑,都可能引起病人極度不快和憤憤不平。又例如和朋友談起他們的住院體驗,聽到最多不滿不是醫生醫術問題,而是抽血過程令他們非常痛楚,而且手腳給弄到青一塊瘀一塊,歷久不退。抽取病人靜脈血液化驗是醫院或診所常見醫療程序,其實只要抽血人員小心一點,不要貪快,用的針幼一點,病人的體驗便大不相同。

病人感受,許多時和醫護所想當然不一樣,醫護看來微不足道的小事,對病人可能是刻骨銘心的大事。我們當老師,怎樣教導學生培養同理心?他們畢業後行醫,會不會有「政而後學」之苦?我曾經忽發奇想:要是醫學院能規定每一名醫學生入院當病人一段時間,可能是教導他們建立同理心的一個方法。

文:霍泰輝(兒科專科醫生)

(中大榮休教授,專攻新生兒,論盡奇難雜症,月旦醫護界二三事)

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)