副刊

親子筆陣.言語自聊:用心,永遠比知識重要

【明報專訊】大學裏的言語治療教學診所,是理論知識與實踐碰撞的場域。言語治療學生帶着課堂所學,初次面對充滿變數的個案,往往會經歷一段從「遵從理論」到「理解個人」的掙扎。而臨牀教育的精髓,正是在於引導他們發現,有時最有效的工具,並非來自教科書,而是源於對案主一份真誠的理解與關懷。

「定速板」變形記

數月前,我指導一名言語治療學生,她的個案是一名6歲、患有「構音障礙」(Dysarthria)的小男孩。此症狀因神經系統受損,導致說話肌肉不協調,使他說話速度過快、字詞含糊不清。

根據課堂所學,學生採用了標準治療工具——「定速板」(pacing board)。她用一張A4紙畫上圓點,讓男孩每說一個字就用手點一下,藉由視覺和觸覺回饋放慢語速,提升清晰度。這是一個理論上無懈可擊的方法。

然而,理論的完美,時常被現實所擊敗。小男孩對這張紙製的「定速板」毫無興趣,甚至覺得被迫指着紙說話的行為很「蠢」。儘管學生嘗試貼上卡通貼紙、設計成遊戲,男孩只勉為其難地配合,但治療效果始終無法「類化」到日常生活中。數星期過去,進展停滯不前,學生挫敗感與日俱增。

看着這個僵局,我作為臨牀導師,必須介入。這不僅關乎治療進度,更是學生學習路上的關鍵點。我將她叫到一旁,問了她一個足以影響她整個實習成果的問題:

「我們都知道定速板的原理是有效的,問題不在工具,而在於『人』。所以,你先不要想着放棄它。你要反過來思考:我們要如何才能讓這名小男孩『主動』、『樂意』地去使用這個工具?我們要如何改造它,才能讓他覺得這是一件『好玩』的事情?」

這個提問,意在引導她從「如何執行技巧」的思維,轉向「如何為這個孩子創造一個他會愛上的體驗」。學生似乎領悟了。下一次治療時,她帶來的不再是那張平平無奇的A4紙,而是一個小巧的「機械鍵盤解壓玩具」。那是一個有數個按鍵的小方塊,每按一下,都會發出清脆悅耳的「咔噠」聲。

奇蹟發生了。小男孩看到這個新奇玩具,眼睛頓時發亮。他好奇地伸出手指按了一下,「咔噠」一聲,他笑了。學生溫柔地引導他:「我們試試看,你每說一個字,就按一下,好不好?」

「我……(咔噠)……想……(咔噠)……飲…(咔噠)……水……(咔噠)。」

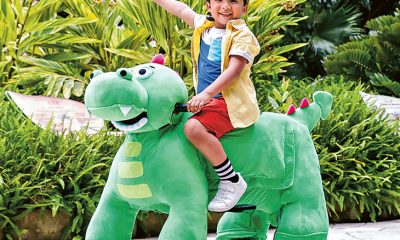

男孩完全沉浸在遊戲的樂趣中,為了享受每一次按壓的回饋,他極為自然地放慢了語速,發音清晰度達到了前所未有的水平,臉上更掛着純粹的笑容。下課時,他主動將這個「新寵」放進書包。這個解壓玩具,成為了專屬於他的、獨一無二的「定速板」。我的學生不僅通過了考驗,更領悟了「用心」的真諦。

臨牀教育核心:從知識到啟迪

這個故事正揭示了臨牀教育的核心。大學教育為學生打下堅實的科學基礎,這些知識是成為專業治療師的基石。然而,治療的對象是「人」,是擁有情感與個性的生命。若缺少了同理心與人性化的巧思,再高超的技術也可能變得冰冷而無效。

真正的「個人化治療」,就是走進案主的世界,從他的視角去感受與創造。對男孩而言,「定速板」是規範,而「機械鍵盤」是玩具;前者是被動治療,後者是主動想玩。由內而發的動機,才是改變的最強大動力。因此,臨牀導師的責任,不僅是批改文件、評核技巧,更是啟發學生去思考:「除了標準答案,你還想到了什麼?你的案主快樂嗎?」當學生畢業後,無論面對哪種個案,我們最希望他們能保有這份初衷——不僅是知識淵博的專家,更是願意為案主多走一步的同行者。知識會更新,但這份關懷與同理將永遠是治療中最溫暖的光。

文:Konnie姑娘(言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士)

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

日報新聞-相關報道:

從心做起的教養:6招提升親子精神健康 (2025-09-23)

家庭有教:「追落後、補傷痕」的疫後一代 (2025-09-23)

華德物語:最後的相伴時光 (2025-09-23)

媽媽維特:不一樣的爸 (2025-09-23)

窗邊的小荳荳:課金就能過關? (2025-09-23)

簡易廚房:電飯煲方便餸——蘿蔔燜牛肋條 (2025-09-23)