副刊

M+新展 步進女藝術家「房間」 紅線彩虹枕頭 築夢想空間

【明報專訊】「女人想要寫小說,她就必須有錢,還有一間屬於自己的房間。」(A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.)關於創作,作家吳爾芙(Virginia Woolf)曾經發表宣言。那是1928年,家庭、社會期望、性別刻板印象……令眾多女性被困於生活瑣碎中,與創作距離遙遠。

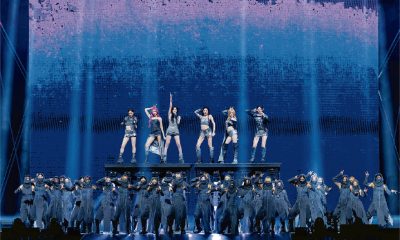

對於1950年代至今的女性藝術家而言,一間屬於自己的房間,或許不僅是物理空間,更是心靈與創造力的庇護所,是突破既定性別印象的起點。M+新展「身臨夢境:1950年代至今的女性藝術家環境作品」,英文名是Dream Rooms。《開眼》邀來3名委約藝術家鹽田千春(Chiharu Shiota)、金守子(Kimsooja)和碧娜里.桑比塔(Pinaree Sanpitak),分享屬於她們的房間。

或許「環境藝術」(environments)本就是藝術家打造的房間?藝術家是房間的主人,觀眾則是受邀進入房間的客人。當觀眾步入藝術家營造的環境,光、影像、裝置、聲音,甚至是空氣的流動,環境中的一切元素,都是作品的一部分;觀眾如何與周圍環境互動,又如何接收來自環境的反饋,藝術家可以見證,卻無法控制。有人將「環境藝術」稱作「裝置藝術」,自1950年代中期至1960年代興起之後,這門佔據空間龐大又具實驗的藝術,在很長一段時間內被視作男性的場域;又因為其存在短暫,展期結束便被拆除,女性藝術家留下的痕迹更是寥寥。展廳中,13名女藝術家砌成的13間存在過——或是正存在着——的房間,正向觀眾敞開大門,等待有人行入,觸碰她們留下的痕迹。

鹽田千春 紅線交織無限回憶

踏入日本藝術家鹽田千春的房間,映入眼簾是大片紅色——萬千紅線從天花垂落,長長短短、絲絲縷縷,包裹着3條懸掛其中的紅色長裙,包裹着每個行入其中的觀眾,交織成《無限回憶》(Infinite Memory)。她解釋,那些蔓延在她幾乎每件作品中的紅色絲線,靈感來源自身體中纏繞的紅色脈搏,「紅色,是血的顏色,而血本身又含有更多深意,例如家庭、民族、國家、宗教……我着迷於紅色之中的豐富內涵」。至於那3條裙,則是自己的「第二層皮膚」;紅裙空懸,但「它們並非空無一物的軀體」,「沒有人存在其中,但裙的存在令人的存在無處不在——裙在這裏,身體在這裏。只有裙子而沒有人,因為身體只是外在的容器」。

「這是關於存在與缺席的主題。」鹽田千春說,身體的存在與缺席,與記憶相似,「記憶是存在的,卻無法觸摸。例如,我擁有記憶,能夠說出自己的名字和童年往事;但如果我失去記憶,我就不知道自己是誰,無法再解釋任何事」。在她眼中,記憶構成了人,人卻永遠無法觸及記憶本身。

空無一物中投入情感創作

那麼,哪些記憶構成了鹽田千春?她回憶,在創作初期,自己主修油畫,夢想成為畫家,「但當我畫畫時,作品總被說像是在模仿別人。我無法在畫布、在自己的繪畫中找到自我認同」;於是目光轉向絲線,從一團、到一片,「我渴望開創屬於自己的藝術語言……對我而言,這些線條就像是在三維空間中的繪畫」。1996年,鹽田千春往德國學習藝術,並在德國生活至今。「我剛剛搬到柏林時,很多藝術家湧向柏林,到處都在建設和創作,我和來自世界各地的藝術家一起舉辦展覽,一起學習藝術,那是一段特別的時光」。時光流轉,「如今我在柏林生活得有些孤獨」,鹽田千春說,「當我置身柏林時,我會想念日本;當我置身日本時,卻又想念柏林」。

「老實說,我不喜歡女性藝術家這種分類。」鹽田千春強調,比起性別,她更希望將個人情感與記憶投入創作,「藝術與我的生命緊密相連,對我而言,藝術是一種……我急需的東西,如同緊急援助」。她說,如果要想像一間「屬於自己的房間」,她希望那是間「空無一物的美術館」,「當美術館已經有藝術品,我的注意力會放在現有的藝術品上;如果裏面完全空蕩,我就可以開始自己的創作」。

金守子 家務勞動放進藝術脈絡

「屬於我的房間,一定要是一個房間嗎?」來自韓國的藝術家金守子笑着說,「我夢想的房間,其實是大自然。面朝大海,望着地平線;同時還有森林、山脈、山中複雜的生命」。金守子嚮往「自然的純粹」,她的作品《呼吸》(To Breathe)同樣未被困於某個房間內。晴天走入M+的話,毋須抬頭也可被「彩虹」包裹。她用半透明膠片覆蓋M+各個窗戶與頂部天窗,「這種薄膜非常有趣,每1公分有幾乎數千道摺痕。這些幾乎看不見的摺痕如同棱鏡般折射、透射或反射光線」,金守子續說,薄膜的摺痕被光穿透,落在觀眾眼中便是彩虹,這與她一直以來對世界的感受相呼應,「韓文書寫基於天、地、人三元素,這些基本元素是我作品的核心」。

金守子介紹,彩虹有7種顏色,而在韓國也有類似彩虹光譜的顏色,叫做「오방색」(五方色),「在東方,五方色對應了東南西北中5個方位,也象徵物質的特性、味道、四季、個性等」。這些哲學構成某種直覺,「在某個瞬間你突然領悟,便成了藝術」。金守子感嘆,這樣的直覺與敏感或許與自己的女性身分有關,「女性更多的從事家務勞動,比如清掃、整理房間、裝飾、烹飪、購物、洗衣、縫紉、晾曬、燙衫、照顧家庭……一切都與她們的家庭環境相關」。金守子的作品中常出現各類織物,例如布料創作、針線運用等,「我有意地將女性的家務勞動放入當代藝術的脈絡中」——就像是次的彩虹,「由光織成」。

訪問那日卻是陰天,與金守子一同走遍M+,只在貼近窗戶時才能見到零星幾道彩虹。她說,雖然有些遺憾,但「光重要,黑暗也同樣重要。有了黑暗,才有光」。光影流動,作品隨季節、天氣、時間不斷轉變,如呼吸,引領觀眾探索博物館建築中不被注意的結構,「我希望賦予建築、賦予空間生命」,金守子如是說。

碧娜里.桑比塔 拆解與重建

碧娜里.桑比塔的房間正在崩塌!她在泰國北部常用的長方形兒童抱枕「khid」上加上繫繩,變成自己的「建築積木」,堆疊成作品《房屋在崩塌》(The House Is Crumbling)。她邀請觀眾隨意拆解或是重構空間,用抱枕砌成屬於自己的棲息地。碧娜里.桑比塔分享,作品靈感來自泰國諺語,「泰國有個諺語叫a blanket and a pillow,指移民——尤其是華裔移民——隻身來到新地方,建立新生活」。一張氈、一個枕頭,對於移民而言,便是一個房間、一段人生。

提起枕頭,腦內浮現出的總是潔白柔軟的畫面,碧娜里.桑比塔用的枕頭卻是深色,材質堅韌。作品用黑色枕頭砌成根基,觀眾可以將深紅、深綠兩色枕頭隨意綑綁,亦可將原本的黑色枕頭拆下。她分享,場內所有枕頭都是泰國村民手工製作,「他們很開心收到這麼大一筆訂單」。至於布料顏色,「取決於當時村民手上有什麼顏色」。枕頭顏色沒有規則,碧娜里.桑比塔希望觀眾也能遺忘規則,「將你的身體當作作品的一部分。作品什麼樣,取決於你的身體如何與作品互動,如何與你的朋友、旁邊的人,甚至是陌生人互動」,「你可以築起一堵牆,設立自己的界限;也可以拆掉圍牆,擁有一個共享的空間」。

在碧娜里.桑比塔眼中,藝術正是令她與外界「設定界線或是拆掉圍牆」的那些枕頭。她分享,自己有兩個房間,一個是「非常個人」的工作室,她在那裏繪畫、創作,或是接待觀眾、接受訪問;另一個房間則在家中,「我是一個亞洲家庭的母親,我的母親也和我們同住,所以是三代同堂」。家裏那個房間沒有助手,「是我真正的私人空間」;需要專注創作時,她會將自己從家庭中抽離,不做母親、不做女兒,只做她自己。

身臨夢境:1950年代至今的女性藝術家環境作品

日期:即日至2026年1月18日

時間:周二至四及六、日上午10:00至晚上6:00;周五上午10:00至晚上10:00;周一閉館

地點:九龍博物館道38號西九文化區M+

詳情:bit.ly/46rq524

文:王梓萌

設計:賴雋旼

編輯:王翠麗

[開眼 文化力場]