副刊

菜鳥教師:阿Fen旅途上的教育浮想

【明報專訊】各行各業中都有菜鳥,有時因經驗不足而鬧出笑話,有時因熱情與創新而惹人讚歎。了解菜鳥的想法、感受、潛能、選擇,可一窺行業未來靠誰撐起;而探討上一代對菜鳥教師的期待、鼓勵、批評,以至所作所為,則能反思香港在鋪一條什麼樣子的教育路。今期由一名菜鳥教師對行業的憧憬和感受說起。

(系列一,隔周刊出)

酷愛文藝的阿Fen主修英文教育,感覺是那種隨時可以跟學生分享文化觀察的教師。她7月畢業遊歐,乘機邀她拍些相片,談談教育。

參觀卡夫卡博物館,阿Fen發現小說家兒時跟着廚子穿街過巷上學途上,曾受威脅會向學校投訴他不聽話;到訪佛洛伊德舊居,又留意到流離他鄉的醫生,竟仍帶上那張讓病人自由聯想的躺椅上路。也許一個人由A點走到B點,無論是一街之隔抑或跨越國界,往往有些牽掛糾結與波折。大家都說畢業像個起點,人人整裝上路,聽阿Fen掃着一幀幀歐遊照片,偶爾分享種種聯想,讓人明白新入行教師對行業的憧憬,也感到這代菜鳥教師踏上職途,正面對不確定前景的忐忑。

德國和奧地利的夏季驟晴驟雨,彩虹冷不防現身天邊,只在途人為意否,這次Fen則捕捉到雙彩虹乍現。

找教席前阿Fen反覆思考過要教主流學校還是特殊學校。彩虹橋下,她想起曾在中度智障學校實習,有個她眼中極具天分的學生,畫風如九龍皇帝。「無論主流或特教嘅學生,每個人都係獨特而且有自己嘅天分,佢哋組成嘅光譜就如彩虹一樣。」她希望鼓勵學生活出自己的色彩。

獨個兒在慕尼黑靠東北一隅的英國公園蹓躂發呆,正合喜歡people watching的Fen胃口,稱得上是這趟出遊最喜歡的地方。

「究竟喺遼闊草地上背靠彼此放空嘅二人,係心靈相通,還是身體靠近卻形同陌路?」Fen聯想香港不少家庭關係其實也是似近還遠,當了教師後,自己能更進一步,幫助學生和家人彼此了解嗎?

Fen沒有進入草地後的皇宮參觀,反被陽光映照下的松果菊叢吸引。

她期盼能跟學生同行,無論是學生或自己,都能在逆境中盛放。「我哋呢啲未入行嘅人,好似暫時對所有嘢都仲好樂觀咁,比較純粹」,等待入職的Fen猜測。問到一旦入行後會變嗎?她認為人人都有可能因種種現實因素而忘卻這種初衷。

多瑙河畔景色宜人,沿岸架有多座橋樑橫跨布達佩斯新舊城區,Fen幾天都來這散步看落日,特別喜歡這座規模不大、卻有特色電車來回穿越的自由橋。

「我希望自己可以好像這條橋般穩固,引領學生渡過彼岸……雖然它是多瑙河上最短的橋,但跟其他宏偉的橋樑一樣,同樣令人印象深刻。」

阿Fen對自己的專業角色、工作目標都有想法,她說也明白投身學校工作後,「現實」或者會迫使前線教師重新思考。對於比她早入行的教師遇過哪些挑戰、如何應對,不同世代的教師如何交流,她都頗感興趣,Fen解釋道:「初次實習,第一個星期適應不過來,甚至懷疑自己,有個前輩跟我談了個多小時,分享自己如何用了5、6年才覺得自己ready,發現原來一個我眼中能力很強的老師也有過這樣一段時間,原來自己是正常的,大家都是這樣走過來」,才覺釋懷。

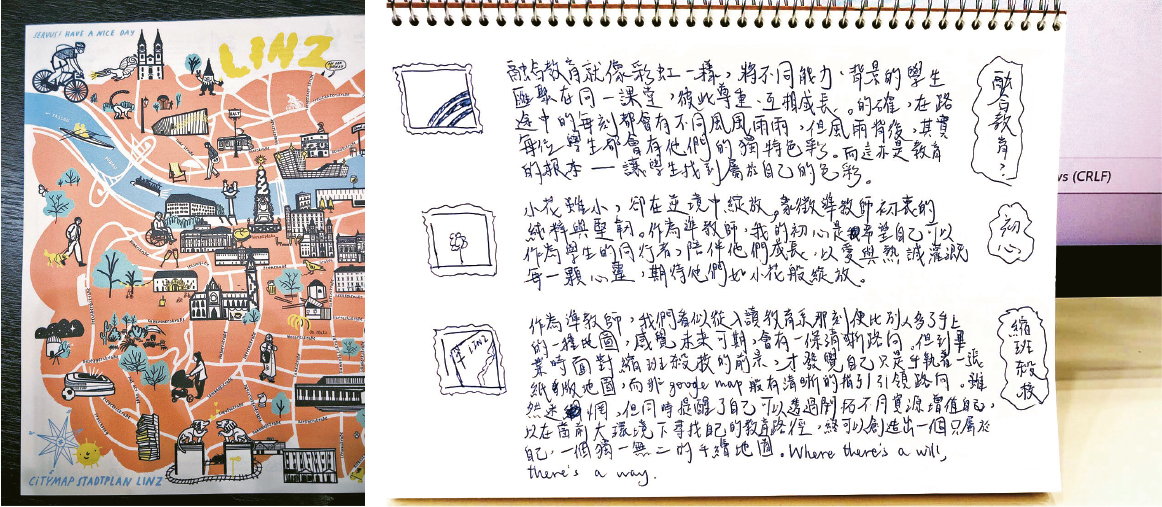

從資深卻沒滑牙、有血有肉的前輩身上,知道一代有一代的挑戰,也許是Fen仍敢樂觀的原因之一;至於社會環境的變化,也讓她不忘審慎評估堅守初衷的難度。談起在Linz見到的手繪地圖時,她解釋今天的菜鳥教師「就好像到了個陌生的城市,手執紙本地圖,甚至自己現時的位置也一時找不着,路在哪兒最後也只能靠自己摸索,但也可以演繹只屬自己人生的map」。

阿Fen喜愛收集明信片,歐遊途中寄回港的一張,印有佛洛伊德(Sigmund Freud)的語錄:「The voice of the intellect is a soft one, but it does not rest till it has gained a hearing.」令人想起稱得上專業的教師,也應該是對社會有承擔的知識分子,他們的聲音也許溫柔,卻不懈地為教育應有的模樣發聲。

後話

「專業」是個頗具張力的概念,有人認為專業人士應富犧牲精神,擇業的考慮超乎一己得失;也有人認為前景不明朗的行業,注定難以培養人才。

已故的陸鴻基教授書寫本港教師行業的歷史,指「(戰後香港)教師擁有崇高學歷,收入穩定而且相當豐裕。雖然當時教師沒有發大財的機會,但離開產生『唔窮唔教學』觀念的環境已經相當遙遠了。五十至六十年代……任職半日制小學,是很多人羨慕的職業。由於對『半日安』生涯感到苦悶,於是沉迷『雀局』,或奮而進修轉業的,固然大有人在。反過來說,多半任職公帑支持學校的教員,對教導學生真正感到興趣、倒再沒有需要因為生計問題而放棄教學。於是,前人賴以糊口臨時從事的教學工作,變成了不少人樂得終生服務的行業,就是香港教育專業的興起」(註)。

這段歷史告訴人們,假如行業持續出現不確定性,教育有心人只能終日把精力花在保飯碗上,難免讓專業衰落。阿Fen這一代發現「主修教育的學生,入學時以為手持一份地圖,前景明確,但到畢業時,才發現有縮班殺校這些事發生」,究竟在這代菜鳥面前的教學工作,是否能如陸教授點出教育專業興起的1950、60年代般「變成了不少人樂得終生服務的行業」?眼前菜鳥們的教師生涯由A點走到B點,或者就如颱風過後的迭代,哪棵可在遍地倒樹落花的園子振作生根,仍是未知之數。

註:陸鴻基(2016):《坐看雲起時:一本香港人的教協史》(卷一),頁186。香港:城市大學

文、策劃˙潘宇軒(香港教育大學講師)

圖˙阿Fen

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao