觀點

趙永佳、魏宇瑩:香港市民使用中醫的最新趨勢

【明報文章】近年愈來愈多香港市民選擇中醫服務,中醫漸回歸主流。隨着政府加強推動中醫在社區醫療的發展,及首間中醫院預計今年底投入服務,中醫在公營醫療體系裏的角色也備受關注。

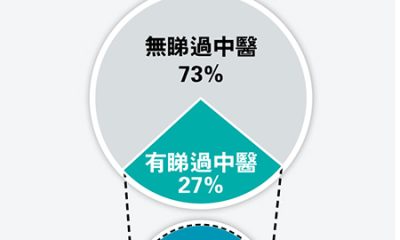

為進一步了解疫情後市民對中醫的使用情况和態度,香港教育大學社會科學與政策研究學系獲中醫藥發展基金資助,於2025年3至4月間開展問卷調查,成功訪問1505名18歲或以上香港居民。結果顯示,雖然西醫仍是市民的主要就醫選擇(79%),但近半(47.2%)受訪者於過去一年內曾接受中醫服務;如包括針灸、跌打等專門治療,中醫整體使用率進一步上升。

這一趨勢與政府統計處的調查結果一致。根據政府數據分析,自2019年後,中醫使用比例持續上升,增幅明顯(註)。雖然本調查以「過去一年內」的中醫使用情况為基準,與政府統計的「過去30天內」不同,但兩者結論同樣顯示中醫使用率呈明顯上升趨勢,進一步支持了「中醫逐漸成為香港醫療選擇的重要一環」的判斷。

由輔助選項變為主流選擇

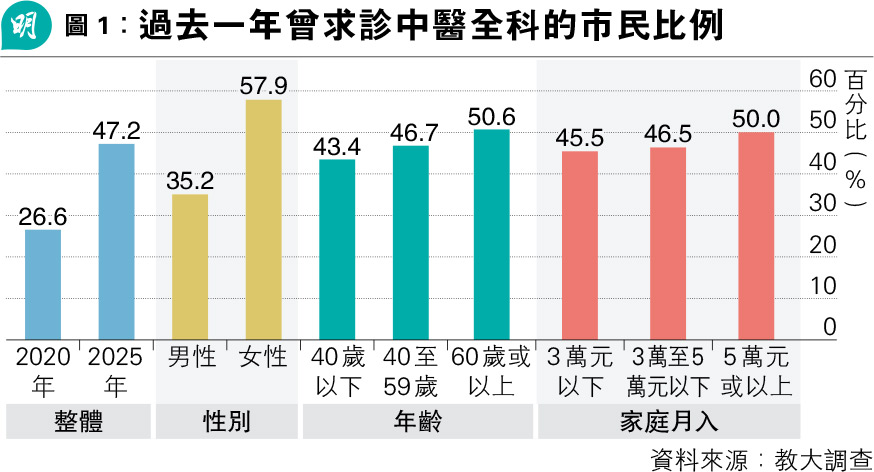

調查顯示,疫情過後,香港市民使用中醫全科服務的人數大增(圖1)。2020年時,中醫使用率僅為26.6%;到2025年,比例已升至47.2%,增加逾20個百分點。這表明中醫已由輔助選項轉變為主流醫療選擇之一。

不同群組使用情况也有明顯差異:女性的中醫使用率達57.9%,明顯高於男性的35.2%,反映女性更傾向以中醫管理健康和預防疾病。年齡方面,60歲或以上長者使用率為50.6%,高於40歲以下的43.4%,顯示隨年齡增長,使用中醫服務的比例也隨之上升。收入層面,高收入組別(家庭月入5萬元或以上)使用率達50%,同樣高於中低收入組別。

針灸服務的使用率亦明顯上升,從2020年的9.6%,增至2025年的21.6%。分析發現,性別和年齡對針灸的使用有明顯影響——女性的針灸使用率為24.7%,高於男性的18.1%。年齡方面,40至59歲中年人使用率最高,達25%;60歲或以上長者為22.8%;40歲以下的年輕群組則僅15.6%,為所有年齡層中最低。這反映中年及長者,或較多因健康管理或治療慢性病而選擇針灸;年輕人對針灸的需求則較低。收入方面,整體差異不大,惟中等收入組別(家庭月入3萬至5萬元)使用率,略高於其他收入組別。

跌打服務的使用率,同樣有所上升,從2020年的7.9%,增至2025年的14%,增幅近一倍。不過,各人口組別之間的使用率差異並不明顯:女性使用率為15.1%,略高於男性的12.8%。年齡方面,中年群組使用率最高(16.3%),老年群組為13.2%,年輕群組則為12.3%。收入方面,低收入群組的使用率最高(14.6%),最低使用率的高收入群組亦有13.5%,顯示不同組別之間差距不大。

研究發現,多數市民選擇中醫主要是為了應對長期或慢性健康問題。從圖2可見,於過去一年曾求診中醫的受訪者裏,66.7%表示是為治療痛症、糖尿病等慢性疾病,僅有26%是處理急性病症,顯示中醫在慢性病管理和體質調理方面的地位依然穩固。具體來看,「調理身體」是最多市民看中醫的原因(56.4%),反映中醫於預防保健和強身健體方面受廣泛認可。約四分之一受訪者(25.2%)因痛症(如腰背痛、肌肉勞損等)求診,這與中醫在處理筋骨勞損等問題的優勢相符。另有24.3%受訪者表示,求診中醫是為治療「眼、耳、鼻和喉病」等常見病症,顯示中醫於這些領域也被視為重要選擇。

整體而言,中醫在香港市民心目中有明確的功能定位:首要是長期調理與慢性病管理,其次是處理痛症和特定病症。這種定位延續了中醫「治未病」的傳統理念,還突顯了中醫於現代醫療體系裏作為日常保健和治療選項的重要角色。

調查顯示,市民對中醫和西醫的信心正趨向平衡——56%受訪者認為中西醫藥「差不多」,較2020年的44.2%有明顯上升,反映中醫藥認可度持續提升。雖然只有10.8%的人表示對中藥更有信心,但大部分市民已不再單一依賴西醫,傾向同時接受中西醫兩種體系。

療效方面,過去一年曾看中醫的受訪者裏,有66.5%對中醫持正面評價,認為其有效改善健康,較2020年的60.6%有所提升;僅3.7%認為「無效」,相比2020年的7.5%明顯下降。中醫療效獲更多肯定,也推動市民持續使用中醫服務。市民對中醫的安全性和科學性,也有高度認同:71.5%認為「中醫副作用較少」,65.7%不同意「中醫唔夠科學」,顯示大多數人認為中醫療程安全、理論可靠。訪談資料亦補充了這一發現:多名受訪者表示,中醫治療能夠「根據體質進行個人化調理」,副作用較低,整體治療過程更舒適、穩定。

中醫的優勢

除了問卷調查,研究團隊還做了質性訪談,深入了解中醫使用者的看法和經驗。多數受訪者表示,中醫主要用作輔助或補充治療,特別是在病後調理、處理西醫難以診斷的問題,或是慢性病管理方面。有受訪者坦言「如果病情比較棘手,西醫無法解決的,就會去看中醫」;也有人認為「中醫可能會多一些方法去處理」。這些回應,反映出市民在西醫治療遇到瓶頸時,會選擇中醫作為另一種解決途徑。

受訪者普遍認為,中醫的優勢除了副作用較少之外,更強調根本性和「個人化的治療」。許多人指出,中醫會從體質出發,針對每個人的情况「一人一方」,不止治標,更重視治本。同時,中醫診療還會關注患者生活習慣、情緒和心理狀態,讓他們感覺被理解和重視。許多受訪者也肯定中醫的就診體驗,認為中醫師「花多點時間去問你、聽你講」,令患者覺得被傾聽和尊重,醫病關係也更有信任感。這種細心的診療方式,不僅有助治療疾病,也能帶來心理上的安慰和放鬆,幫助患者康復。

結語

整體而言,調查結果顯示中醫在市民的日常醫療選擇中,已不再是邊緣角色。無論是中醫全科、針灸還是跌打服務,使用率都顯著上升,主要用於慢性病管理和體質調理。此外,市民對中醫的療效、信心、安全性和科學性,普遍持正面態度,中醫於公共醫療體系的地位日益提升。中醫使用者表示,在遇到西醫難以解決的健康問題時,會選擇中醫作為輔助或替代,並高度肯定中醫的個人化治療和細緻的診療體驗。新一份施政報告提及多項推動中醫藥發展的措施,包括將於今年底前公布《中醫藥發展藍圖》、透過「醫健通」擴大中西醫電子資料互通範圍、推進中西醫協作服務等。這些政策有望進一步提升中醫服務的可及性、加強各項資源與支持,使中醫在香港醫療體系裏發揮更重要作用。

註:趙永佳、張珈瑜〈危中有機?新冠疫情與中醫藥發展〉,2024年5月27日《明報》

作者趙永佳是教大社會科學與政策研究學系講座教授,魏宇瑩是教大社會科學與政策研究學系研究助理

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[趙永佳、魏宇瑩]