副刊

A to Z藝術字典:P-Performance Art行為藝術

【明報專訊】一般談藝術的時候,我們往往第一時間會聯想到一件物件(Object)。然而,藝術的表現形式遠不止於此。從20世紀初開始,隨着社會與藝術觀念的轉變,一種以身體或行動作為創作媒介的藝術逐漸興起,成為當代藝術重要的表現形式之一。今期想跟大家談談「行為藝術」(Performance Art)。

受西方前衛藝術影響

如前述,「行為藝術」是一種以身體或行動作為創作媒介的藝術表現形式,強調在特定時間與空間中的現場實踐。有別於「表演藝術」(Performing Art),它不依循傳統戲劇或舞台藝術的結構,而是着重於藝術家的概念實踐。因此儘管兩者表面上或有相似的地方,但其本質、意涵、出發點及目的實不相同。「行為藝術」包含5個基本要素:時間、空間、身體、藝術家的在場性(presence of the artist),以及藝術家與觀眾之間的關係。雖然行為藝術常見於美術館或畫廊等正規場域中,但其實可以發生於任何空間與時間。它的發展深受西方前衛藝術運動影響,如達達主義(Dadaism)、未來主義(Futurism)、激浪派(Fluxus)與觀念藝術(Conceptual Art)等。它的出現嘗試挑戰傳統藝術形式與社會規範,經常帶着批判性。受到前衛藝術的洗禮,藝術家開始思考:「如果藝術不再是一件物件,可以嗎?」、「身體動作、空間,以及與觀眾的互動,是否可以成為藝術?」。

蘇黎世卡巴萊創作實驗

第一次世界大戰期間,瑞士作為中立國,吸引了大批藝術家聚集。1916年,達達主義創辦人,德國作家雨果.包爾(Hugo Ball,1886-1927)與妻子詩人兼表演藝術家艾美.亨寧斯(Emmy Hennings,1885-1948)於蘇黎世成立伏爾泰酒館(Cabaret Voltaire),邀請不同藝術家作實驗性表演並以此作為大家的聚腳地。這些晚會往往熱鬧喧騰,藝術家們在此嘗試各種嶄新的表演形式,如聲音詩(Sound Poetry)與同時詩(Simultaneous Poetry)。正如第一次世界大戰的混亂席捲四周,這裏呈現的藝術也常帶有混沌與暴力的特質。甚至曾有觀眾因無法接受演出而衝上舞台攻擊表演者,這些實驗性的作品常被視為「行為藝術」的雛形。

1919年,德國包浩斯學院(Bauhaus)首辦表演藝術實驗工作坊,探索身體、空間與聲音之間的關係,為日後的「行為藝術」奠定基礎。這種跨領域的實驗精神,後來由美國黑山學院(Black Mountain College)延續發展,成為1960年代「行為藝術」進入美國前衛藝術舞台的重要橋樑。作為當時最具前瞻性的藝術教育機構之一,黑山學院吸引了許多實驗藝術家參與,包括著名作曲家約翰.凱奇(John Cage,1912-1992)。他推動「偶然音樂」(Chance Music)與聲音實驗,其1952年的代表作《4分33秒》(4’33”),演奏者全程不發出聲音,轉而引導觀眾聆聽環境中的自然聲響。此舉不但挑戰傳統音樂與表演的界線,更影響了不少藝術家。而他與美國現代舞蹈家與編舞家簡寧漢(Merce Cunningham,1919-2009)合作的《劇場作品第一號》(Theater Piece No.1),更被視為美國「偶發藝術」(Happening)的先驅。

身體、材料直接互動 回應社會

常言道,藝術的進展總與當時的社會環境息息相關。第二次世界大戰結束、日本戰敗且國土幾近毁滅之際,日本的藝術界也開始出現強勁的革新潮流。一批年輕藝術家試圖擺脫傳統束縛,以回應戰後的創傷與不安,並嘗試挑戰僵化的藝術體制。1954年,畫家吉原治良(Jirō Yoshihara,1905-1972)與一眾年輕藝術家在關西地區創立「具體美術協會」(Gutai)。他主張藝術應彰顯生命的個體性與創造力,而僅非模仿過去。他鼓勵成員透過身體與材料的直接互動,探索藝術與生活的新關係,並強調「創造前所未有的東西!」這不僅是藝術上的訴求,更是對個體主義與實驗精神的宣言,明確拒絕了促成法西斯主義與軍國主義的從眾文化與社會價值觀。

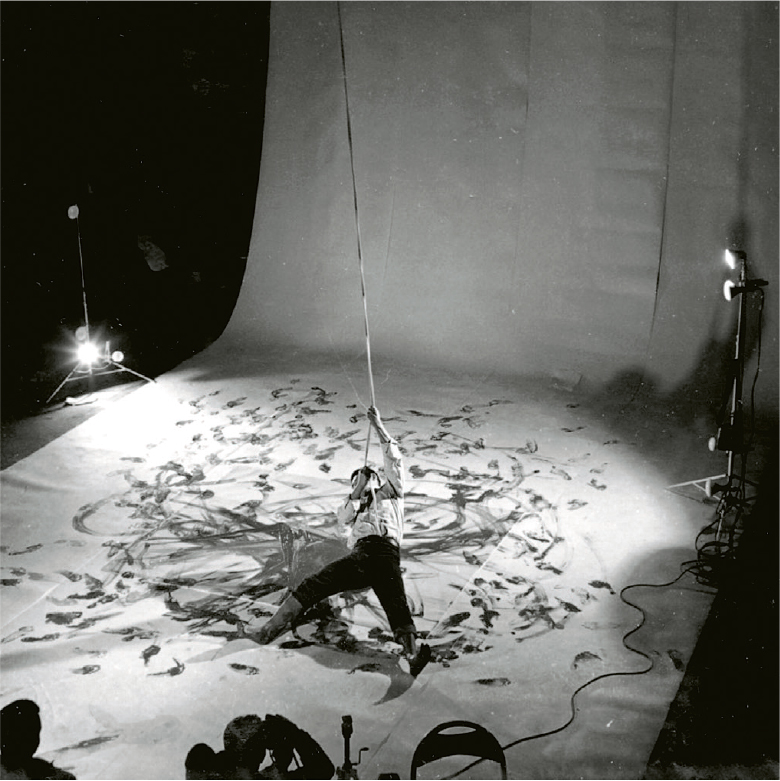

協會成員之一白髮一雄(Kazuo Shiraga,1924-2008)便以結合行為與繪畫的創作方式,嘗試以藝術回應社會,並發展出一套嶄新的藝術語言——「足繪」(Foot painting)。1955年,他在東京的「具體藝術展」(Gutai Art Exhibition)中首次演出《挑戰泥土》(Challenging Mud)。他將自己拋入象徵着破壞與重建的混凝土、黏土與礫石等材料中作畫,以身體為媒介,模糊了繪畫、雕塑與行為藝術的界線。這不僅是一次美學上的實驗,更是一種象徵性的行動:他要與日本破敗的現狀作正面對抗,並在充滿象徵性的廢墟中展現出創造的力量。對於習慣傳統繪畫風格與政治宣傳藝術的觀眾而言,面對這樣一個充滿原始力量、非語言化、以肉身實踐的藝術表現,無疑是一種價值觀的挑戰。

刻意營造不適感 反思人性

許多觀眾往往將藝術與「美」畫上等號,期望透過觀賞藝術獲取愉悅。然而,「行為藝術」時常會令觀眾感到不安。一方面,不少作品沒依從過往的藝術形式,令人難以適從;另一方面,藝術家有時會刻意營造不適感,讓我們反思自身與世界的關係,以及一切習以為常的價值觀。

被譽為「行為藝術之母」的瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović,1946年生),便以極端的「持續性行為藝術」(Durational performance)聞名,她經常以挑戰身體與心理極限的方式進行創作。她的代表作《節奏0》(Rhythm 0, 1974)至今仍被視為「行為藝術」的經典作品。在這場長達6小時的表演中,她靜靜站在畫廊中央,允許觀眾自由使用桌上72件物品對她的身體做任何事,這些物品包括玫瑰、刀、鞭子,甚至是一把上了膛的手槍。隨着時間推演,觀眾的行為漸漸由溫和變得激烈,有人割破她的衣服、劃傷她的皮膚,最後甚至有人用手槍指着她的頭。就在這一刻,表演時間剛好結束,觀眾面對淚流滿面的瑪莉娜.阿布拉莫維奇突然變得鴉雀無聲。這個作品讓觀眾有機會直面自身的選擇與思考群眾力量下的道德界線,探索人性的荒唐,從而引發對責任、自由與同理心的深層反思。

她與德國行為藝術家烏雷(Ulay,1943-2020)在1976年至1988年間合作,創作出多件經典雙人作品,共同探索關係、信任、性別與權力等主題。如1976年於威尼斯雙年展(Venice Biennale)首演的《空間關係》(Relation in Space),兩人裸體出場,從空間的兩端不斷奔跑相撞。作品探討「男性與女性能量」的混合,以及兩人作為藝術家/戀人之間的關係如何交織、衝突與融合,並創造出一種「第三者」般的身體/能量狀態。另一件於1977年首演的作品《吸入,呼出》(Breathing In, Breathing Out),兩人堵住鼻子,嘴巴緊貼在一起,彼此只能呼吸對方呼出的氣體直至缺氧。從而探索互相依存、生命與氣息的交替,以及在極端條件下的信任。他們最後一件合作的作品《情人》(The Lovers,1988),兩人分別從萬里長城兩端出發,各自步行約 2500公里後在長城中央相遇、擁抱,然後分開。計劃原初以結婚為結果,最後因烏雷有外遇而在此分道揚鑣,象徵感情的終結,為二人的關係畫上句號。

只是「度時間」 就可成藝術創作

藝術家的創作不是要提供一個答案,而是透過作品提問。美籍台裔藝術家謝德慶(Tehching Hsieh,1950年生)所關心的,是「人生在世,我們如何度時間?」他的作品經常以「一年」為單位。1974年謝德慶非法移民進入美國,經歷了4年自覺被「浪費」的時間後,他逐漸領悟到,僅僅待在工作室中反思而不產出具體作品,本身就能成為一件藝術創作。1978年至1986年間,他完成了著名的《一年行為表演》(One Year Performance)系列。其中,《一年行為表演:1978-1979》,簡稱《籠子》(Cage Piece),他將自己囚禁於紐約工作室中建造的木籠子內,孤獨禁錮一年,不與外界交流、不閱讀、不寫作、不看電視;1980-1981年的《打卡》(Time Clock Piece),則是他每小時需於同一部機器打卡一次,不分晝夜,當中牽涉行動範圍的限制;1981-1982年的《戶外》(Outdoor Piece)更極端,他決定一整年不踏入任何建築或交通工具,全年流放戶外;1983-1984年與藝術家琳達.莫塔諾(Linda Montano)合作的《繩子》(Rope Piece),兩人以繩子綁腰但不接觸彼此,無論睡覺、吃飯、工作、外出,任何時刻都保持連結;1985-1986年的《不做藝術》(No Art Piece)則是一年內不看、不談、不接觸任何藝術活動。此系列作品展現了他對時間、身體與存在的深刻探索,也奠定了他在當代行為藝術史上的重要地位。

藝術or自我感動的遊戲?

「行為藝術」之所以被視為藝術,正是因為藝術家懷抱明確的觀念作為出發點,透過身體、行動與時間的實踐,去探索抽象且深層的概念。它不依賴傳統的物件創作,而是以「行動」作為媒介,傳達對存在、社會、政治或情感的反思與提問。或許有人會問:「那我只要想出一個點子,也能算是行為藝術家嗎?」確實,一些當代藝術作品經常令人困惑,有時甚至讓人聯想到「國王的新衣」,難以分辨它究竟是藝術,還是一種自我感動的遊戲。當藝術不再依附於具體物件或傳統技藝,確實會引發不安,甚至讓人質疑它的價值。然而,我們也可以從另一個角度思考:真正具有意義的藝術,從來不只是一次性的創意奇想,而是藝術家對某個命題的持續探索。藝術不是偶然的靈光乍現,而是建立在清晰的思考脈絡與不斷實踐之上。當我們試着理解藝術家的背景與創作動機,就會發現,要了解當代藝術其實並非難事。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 }網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao