副刊

呂壽琨一方水墨 凝三重身分經歷

【明報專訊】水墨在紙上暈開,是山、是水、是一片無垠禪境。在「香港新水墨運動」的開拓者呂壽琨筆下,東方與西方、傳統與現代、抽象與具象,都可融於墨色深淺。生命如畫紙,有用完之日,轉眼呂壽琨辭世已有50周年;留下的影響卻如紙上墨迹,有人看、有人記得,故事就還不算完。藝倡畫廊新展「呂壽琨:藝術家‧教育家‧學者」正進行,50年後再賞其作,才發現多重身分、多種經歷,全都凝於一方水墨。

時光倒流106年,呂壽琨在廣州出世,成長在新舊交替、中西衝突的時代下,跟隨畫家父親,學的是傳統國畫。1948年,呂氏遷居香港,後來在輪船公司擔任稽查員,有機會游走在香港各個港口,用畫筆記錄下各處風景。工作之餘,他亦結交不同藝術家,參與各種協會,在報紙發表藝術評論、分析藝術理論——若是當年已有《開眼》,想必讀者早已與他熟識。

「他一生著作無數,推廣新水墨概念,融入中西方思想,回應他的時代——那時他面臨的是一個西方藝術強勢進入東方的時期。」藝倡沙龍經理Julian解說。1960年,呂壽琨在「首屆香港國際繪畫沙龍」擔任榮譽顧問,在序言中寫下「(東方和西方之間的文化藝術)經過了同化,變動與滋長,在此一時代中公然混交,產生了自發自覺,獨創自成的繪畫藝術」。這門東西共融、用「水墨」代替傳統「國畫」的藝術運動,致力於打破國畫長久以來的臨摹傳統,將西方現代藝術中的抽象主義與形式主義納入水墨中,後被稱作「香港新水墨運動」,香港水墨畫家王無邪、周綠雲、靳埭強等,都曾向他學畫,或是受他影響。

寫生寄情也畫「禪」 點墨山水亦論理

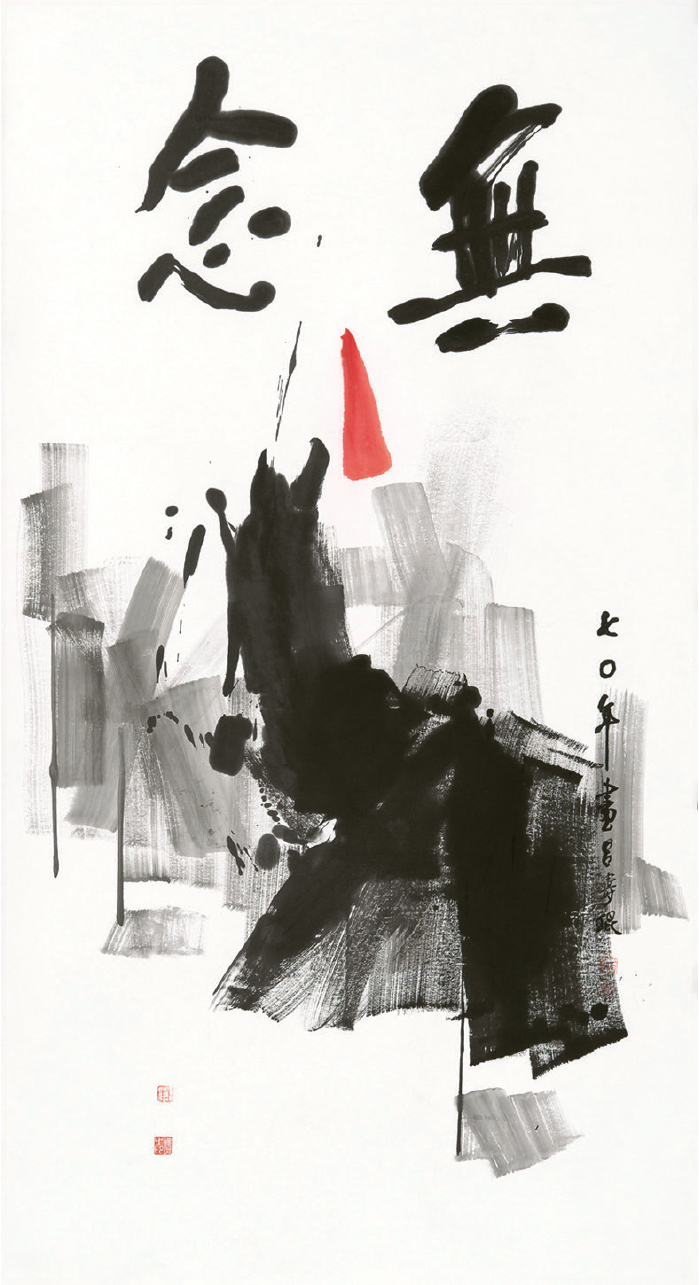

作為藝術家,呂壽琨最為香港觀眾所知的作品,或許是那一系列禪畫。走入展覽,第一眼便見到牆上那幅巨大的《禪畫-無念》,墨迹在宣紙下方奔走,組成大片深淺不一的黑色色塊;上方則是「無念」兩個書法大字,「無念、念無,其實有兩種不同讀法,你自己選擇」,Julian說。黑白之間,有一點紅,似煙霞、如蓮花。呂壽琨的作品中央常有一點紅色出現,「就像是他的印章」,藝術家本人卻從未作具體解讀。佛經說「於諸境上心不染,為無念」,Julian認為呂壽琨則將繪畫視作通往「禪」的路徑,形與象之間,「有種開放性」。

若從教育家的身分看呂壽琨,不如將目光投向他的一眾寫生作品。長卷上,黑色是山,留白是海,海上有點點帆船,那是他筆下的鴨脷洲;展場另一處的一幅山勢起伏更大,樹木或彎或折,似有風吹過,那是他《遊荃灣後》。在藝倡畫廊代表Yelin Qiu眼中,香港風景是呂壽琨「持續長期的探索」,「他自己喜歡寫生,教書時也常帶學生去寫生,他對香港風景很有情感」。Yelin Qiu續說,通過寫生與風景畫,「他令香港山水在中國藝術史中不再處於邊緣,為香港山水找到了新的地位」。

教育家之外,呂壽琨亦是學者。展覽中有他的經典作品《淡墨淺石綠山水》,點墨手法繪出畫中山水,畫旁有密密麻麻的題字,「中國繪畫基本光學點線……」Julian解釋,呂壽琨習慣將繪畫理論與創作過程用文字標記在畫中,例如在此幅作品中,「他試圖融合西方光學色彩的基本論述,並把東方的水墨畫融入其中……令大家知道他怎麼一邊繪畫、一邊研究、一邊教學」。言有盡,意卻無窮,Yelin Qiu邀請觀眾親身走入展覽,感受來自上個世紀的呂壽琨作品,「經典的留白、乾淨的畫面、對水墨與形的精準控制、寥寥幾筆就能夠傳神……許多細節,歷久彌新」。

呂壽琨:藝術家‧教育家‧學者

日期:即日至12月6日

時間:上午10:00至晚上6:00 (周一至六)

地點:中環擺花街1號一號廣場21樓藝倡畫廊

詳情:bit.ly/4o6MQ2A

文:王梓萌

[開眼 藝述速遞]

日報新聞-相關報道:

卡夫卡小說選段改編人偶劇 走入「猿眼」觀人間 問規訓與自由何價 (2025-10-10)

Friday Planner:家的印象 (2025-10-10)