觀點

洪雯:重塑階層流動 構建「橄欖形社會」 (三)

【明報文章】從社會分層的視角來看,中產階層是連接精英與基層的紐帶,是經濟發展的中堅力量和社會「穩定器」。一個社會當中,中產階層愈是得到發展壯大,階層之間的差距就會愈小,經濟發展就愈有潛力,社會結構也就愈穩固。

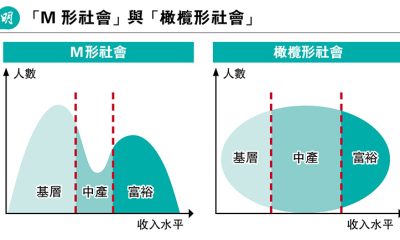

正是由於中產階層在社會裏所佔的份額停滯甚至萎縮,香港社會結構呈現「中間塌陷、兩極分化」的態勢,形成了互相割裂的「兩個香港」(參見拙作《兩個香港的彌合之路:拆解經濟深層次矛盾》,商務印書館,2021年)。欲彌合「兩個香港」,靠的正是培育中產——當中產逐漸壯大成為社會主流,社會結構將逐步邁向「中間大,兩頭細」,以中產為主體、貧窮和富裕階層佔小部分的「橄欖形社會」。這是一種更加穩定、平衡、可持續,且更具包容性(inclusive)的理想社會結構,也是我的願景。

我們一直說香港要「融入國家發展大局」。國家從20多年前開始,將「壯大中等收入群體」作為國策,提出通過「擴大中等收入群體」,最終落實「共同富裕」及形成「橄欖形分配格局」這兩個中國式現代化目標。這樣一個「國家發展大局」,於過往的國家重要文件中被反覆強調,而香港卻從未在任何政策文件裏提過如何培育中產、如何令更多人成為中產,實在是令人遺憾的事。

重塑階層流動 乃必由之路

我認為,構建「橄欖形社會」的關鍵,在於重塑階層流動,推動今日的基層和青年人一步一步往上走,成為明日的中產。而要達至此目標,我們需要兩個必要條件:社會「安全網」和向上流動的「階梯」。

對於社會流動性下降、中產出現萎縮、社會貧富分化的現象,很多人首先想到增加福利、扶助基層。沒錯,通過調節分配和社會福利體系,為市民編織一個「安全網」,為弱勢群體「兜底」,使有困難、有需要的市民,能夠有基本的、有尊嚴的生活條件,是促進社會公平正義、構建「橄欖形社會」的重要基礎。不過我必須指出:單靠分配、靠福利,並不足以培育中產,不足以令今日的基層成為明日中產。扶助基層的最好手段,是協助他們向上流動,最終擺脫對福利的依賴,而不是用更多福利把他們困在基層。

長期以來,在「大市場,小政府」管治思維下,政府將「做大蛋糕」的任務交給市場,自己從不「與民爭利」,只是集中力量「切好蛋糕」、做好分配,提供市場難以提供的社會服務和民生保障。不可否認,多年來香港構建了涵蓋住房、社福、教育、醫療等範圍的全方位民生支持網絡。這些是香港令人引以為傲的成就。如今,本港公屋在所有房屋的佔比超過30%,這一比例冠絕全球;在社會福利、醫療衛生及教育三方面的公共開支增長,過去10年持續遠超GDP(本地生產總值)的增長。

但與此同時,我們的勞動人口參與率(即勞動年齡人口中,參與就業的人口比例)大幅低於周邊經濟體,包括老齡化比我們來得更早、更嚴重的日本;而且在每個年齡階段的勞動人口參與率,均嚴重低於新加坡等經濟體;以及勞動年齡的健全者不參與工作的比例,持續上升。香港社會甚至出現了高學歷青年人主動限制事業發展,以令自己符合享受各種社會福利條件的情况。市民刻意往下流動的可悲現象,跟構建「橄欖形社會」的目標背道而馳,使人痛心。

為何會出現這樣的現象?我認為,這是因為我們只重視安全網,卻忽略了搭建階梯。

社會需「安全網」 亦要有「階梯」

構建「橄欖形社會」的關鍵,不僅僅是存量資源的再分配,更在於創造增量、重塑階層流動,使中產成為社會主流。我們需要在編織社會「安全網」的同時,積極搭建「階梯」,打通向上流動的通道,使具備條件的市民,既能夠在面對困難時有所依靠,又能藉着階梯,通過自己的努力一步一步向上走,最終脫離對福利的依賴,甚至實現向上的階層流動,成為中產階層。一個社會裏,若只有安全網,卻欠缺階梯,忽略了階層向上流動的目標,只會令基層坐大、兩極分化。事實上,向上流動之階梯的流失,正是今日出現「兩個香港」的根本原因。

也就是說,我們既要「分好蛋糕」,更要「做大蛋糕」,要令更多人參與為自己和為他人「做蛋糕」。我們需要結合「安全網」和「階梯」雙重手段,結合「存量再分配」和「增量再創造」雙重方式,來推動向上的階層流動。

搭建房屋和就業階梯 讓市民安居樂業

那麼,我們需要為市民搭建什麼樣的階梯?在我看來,人的追求雖然很多元,惟最基本的便是安居樂業。故此,搭建「房屋階梯」和「就業階梯」,讓市民能夠循這兩個階梯向上流動,便是我在「橄欖形社會」這一願景下的核心關注焦點。

在當前香港社會背景中,房屋問題是最尖銳的社會矛盾之一,是決定很多市民能否向上實現階層躍遷、享受到中產質量生活的主要挑戰。

本港房屋階梯斷裂,使許多年輕人和基層市民的安居夢想與高昂房價之間出現鴻溝。而我們的房屋政策,20年來沒有提出過促進市民向上流動的願景,只關注安全網,一味集中資源建公屋安置基層,卻忽視了提供向上的房屋台階,協助市民向上流,擺脫對公屋的依賴,以致今時今日公屋不斷膨脹,而市民自置居所的比例卻持續下跌,房屋結構出現劣質化趨向,甚至出現市民主動向下流動,以享受給予基層之房屋福利的現象。

可見,房屋結構上的問題,是階層固化的其中一個重要原因。作為出路,不能只關注作為安全網的公屋,更應關注房屋階梯的搭建,從供應端(supply side)和需求端(demand side)出發,通過多元手段,賦能市民向上流動。

在就業階梯方面,由於本港經濟結構上的缺陷,大大限制了不同專長和興趣、不同能力之市民的事業選擇。在單一的財富推動型經濟(wealth-driven economy)模式下,通過財富來創造財富的可能性,遠比通過其他渠道來創造財富的可能性要大很多。「一號香港」中的精英階層,發展前景廣闊;但「二號香港」因經濟結構單一化、實體產業空心化,未能提供足夠的、能夠往上走的就業機會,使通過拼搏就能實現階層躍遷的「香港夢」逐漸暗淡。

不能再依賴單一產業格局

欲彌合「兩個香港」,我們已無法再依賴日趨單一的產業格局,以應對未來的國際挑戰、滿足全體市民向上流動的需求。我們必須搭建就業階梯,運用金融、城市規劃、公共財政、人力資源培育、社會福利等,作為我們的政策工具和手段,開拓新經濟增長點,令經濟邁向適度多元化和實體化,塑造能夠適應現代國際競爭的產業格局,讓不同背景、不同能力的市民——尤其是青年人——都能找到發展機遇,循着多元的就業階梯拾級而上。下周續談。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]