觀點

李立峯:香港記者如何看專業倫理判斷

【明報文章】新聞是一種專業,但跟醫生、律師、會計師等在社會學意義上更典型的專業不一樣——從事新聞工作沒有學歷要求;世界上只有極少數國家,會要求所有新聞工作者都有大學學歷。今時今日,沒有大學學歷的人要入行,不一定容易,但那不是制度設定的必要條件。這也代表新聞工作不涉及一套需要通過長時間學習而得的系統知識。因此,談新聞的專業性,焦點往往會放在新聞理念和專業倫理之上。

新聞倫理的「原則」與「情境」之辯

談專業倫理的話,香港以至世界各地的新聞工作者專業守則,會有些時常出現的關鍵詞,例如「持平」、「報道事實和真相」、「客觀」、「監察社會」、「為弱勢發聲」等。不過在新聞實踐當中,倫理問題是否就只是跟從籠統的守則而已?多年前,筆者的學院聘請一名資深記者開授「中國新聞」一課,開學前跟該老師聊他對課程的想法;他坦言,他在談記者有什麼應該做、有什麼不應該做的問題時,可能會跟傳統的學院說法不一樣。

他的意思其實是:學院可能傾向要求記者緊貼跟從籠統的倫理原則,惟於「實戰場合」,尤其是在中國大陸各種複雜環境之下,只談大原則是不切實際的,記者很多時候有因事制宜的必要。這不是說要放棄對專業倫理的重視;而是說,什麼是對、什麼是錯,往往要看當時當地的環境。

當時筆者心想,這名資深記者應該是想像了一個並不存在的「學院派」。關於新聞倫理的學術討論中,本來就有「原則掛帥」與「情境倫理」之辯。有學者認為,記者無論何時都應該遵守同樣的原則;也有學者認為,何謂合乎倫理的做法,會因情境而異。例如在新聞倫理教科書中常被拿來討論的,是在一些災難場合當中,若有人於記者眼前遇險,記者應堅持記錄,還是出手救人?強調原則的人,會認為有單一答案,倘若原則是應先救人,就在所有災難場合中都是應先救人;強調情境倫理的人會認為,答案是要視乎實際情境細節而定,例如當時附近有沒有可以提供救助的人?記者跟遇險的人距離多遠,出手救人成功機率有幾大?諸如此類。

當年該名資深記者可能以為,學院老師都是「原則掛帥」,其實不然。另一方面,也不見得所有在前線工作的記者都會強調情境倫理。

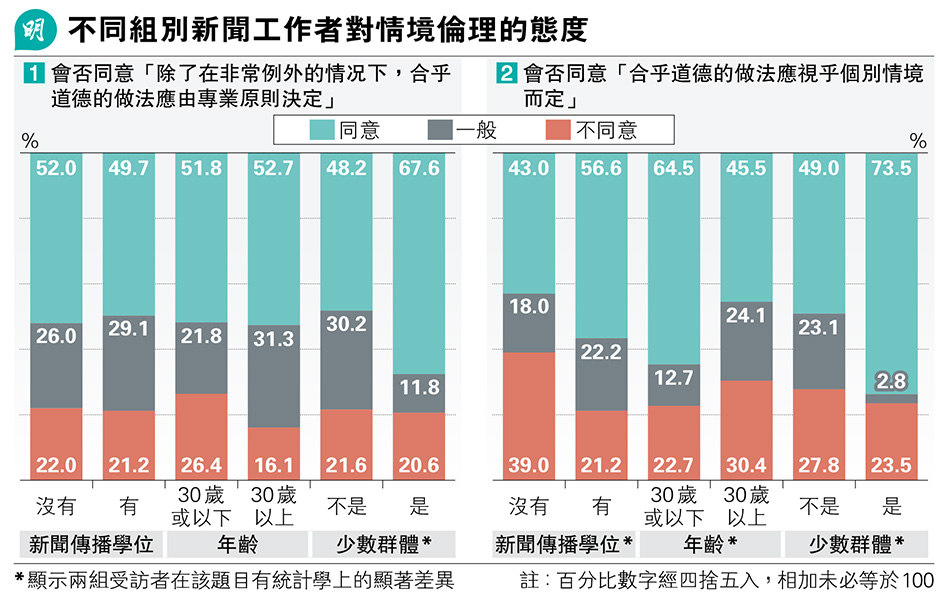

去年9月到10月,筆者開展了一項香港新聞工作者調查研究,以問卷方式訪問了289名香港新聞從業員。該調查是一個國際比較研究的一部分,所以問卷中的問題,大都由國際團隊擬定。其中有問到受訪者會否同意4句關於新聞倫理的話,包括:(1)「合乎道德的做法由專業原則決定,不在乎情境或個人判斷」;(2)「除了在非常例外的情况下,合乎道德的做法應由專業原則決定」;(3)「合乎道德的做法應視乎個別情境而定」;(4)「合乎道德的做法屬個人判斷」。

整體結果是,87.2%受訪者同意第一句說法,但也有50.5%受訪者認同第二句話,以及51.9%受訪者認同第三句話。此外,36%受訪者認同新聞倫理是個人判斷。可以指出的是,第一句話跟另外3句話看似衝突,惟嚴格而言並不是絕對矛盾,因為受訪者可以把第一句話理解為「無論情境如何,記者先要考慮的是專業原則」。如果這樣理解,那麼這句話似乎沒什麼可商榷的,所以同意的比例非常高;但同意這句話,不等於一定完全不去考慮實際情境、不做個人判斷。

不同個人背景 影響對情境倫理態度

由於考慮專業原則是基本共識,數據中較有趣的,是受訪者對第二及第三句話的回應。究竟什麼背景的記者,會較重視情境?附圖總結了一些簡單分析結果。

剛才提到,有業界朋友可能以為新聞教育有某些特徵。若把調查研究受訪者分為「有新聞傳播學位」及「沒有新聞傳播學位」兩組,我們會發現,是否主修新聞傳播,對例外情况應否影響記者如何做道德判斷,沒有顯著影響;但主修新聞傳播的記者,會較傾向認同合乎道德的做法應視乎個別情境而定。一個可能的解釋是:新聞傳播教育可能會令年輕人在進入行業之前,已經對採訪報道的複雜性有更多了解,所以會更傾向情境倫理的想法。

若以年齡劃分,30歲或以下的受訪者,會更傾向認同合乎道德的做法應該視乎個別情境而定。年齡組別之間的差異,也許是當下年輕世代的特徵。另一個可能解釋是,較年輕的記者會較多仍然在「跑前線」,身處新聞現場的機會相對多一點,因此可能更傾向認同記者要在現場根據情境細節做判斷。

少數群體與主流群體的差異

筆者進一步嘗試以受訪者是否屬於某些「少數群體」來劃分。一些社會學的批判觀點會指出,社會裏主流的抽象原則,往往反映佔主導地位之社群的想法,少數群體對此較為敏感,同時也會對社會情境的多樣性較為敏感。以此推論,屬少數群體的記者,應更傾向認同情境倫理。

問卷有一個題目讓受訪者回答自己是否屬某些特定的,如性小眾或新移民等社會群組。筆者把性小眾與少數族裔統合起來(因分開處理的話人數會太少),共34人。結果顯示,屬少數群組的記者,的確會更傾向認同附圖的兩句說話,在情境倫理的問題上,少數群體與主流群體之間的差異,比年齡組別之間的差異或是否主修新聞傳播的差異更大。

新聞倫理在多大程度及什麼意義上要看實際情境細節,是倫理哲學範疇的問題,不是本文的重點。惟以上分析顯示,很多香港新聞工作者在強調專業原則之餘,其實也會認同情境細節的重要;而對情境倫理的重視,也視乎記者的個人背景和實際工作形態。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[李立峯]