觀點

王卓祺:香港是否M形社會?

【明報文章】早前立法會議員洪雯在《明報》發表題目為〈重塑階層流動 構建「橄欖形社會」〉的3篇文章(編者按:分別刊2025年10月2日、9日、16日)。這個「建構『橄欖形』社會」的意念十分好,值得肯定。社會分析是公共政策的基礎,也是判斷社會性質的重要工具。2019年黑暴期間出現「生於亂世 有種責任」的觀點,便是誤判,以為香港水深火熱、需要「革命」的鬧劇。洪雯的探索值得肯定。本文嘗試深化這個討論;首先介紹洪雯的主要論點,然後看看政府的收入統計數據是否有所啟示,最後才回答香港是否M形社會的問題。

香港「M形社會」的說法

洪雯認為「現實中其實存在着『兩個香港』,即『一號香港』(或『精英香港』)與『二號香港』(或『基層香港』)」。她認為香港的國際金融中心、資本流通平台、「超級聯繫人」是全球化的贏家,但能夠受益的主要是精英階層,即她所稱的「一號香港」。而由於香港經濟競爭力弱化、產業空心化和單一化、缺乏新經濟增長點,還有階層固化、年輕人和基層缺乏向上流動機會等現象,中產階層及基層淪為「二號香港」。最要命的是,「現實中,平行時空裏的『兩個香港』幾乎沒有交集」。她引用大前研一的「M形社會(M-shaped Society)」作比喻,「即社會結構當中出現明顯的兩極分化現象,特點是中產階級逐漸萎縮,富裕階層與貧窮階層的比例增加,形似字母『M』的形狀」。

香港貧富懸殊早已是街知巷聞的社會現象;M形社會之說亦不時有人提出,莫衷一是。這亦有可能是大家引用數據或社會現象不同之過。2007年統計處時任處長馮興宏便指出,香港出現大批低薪的臨時工,但全屬自願,與大前研一的指標不符,並以此否定香港為一M形社會的說法。由於香港貧富懸殊,不少人亦認為香港社會流動不足,年輕人缺乏向上流動及中產階層向下流的M形社會趨勢及說法,便大有市場。

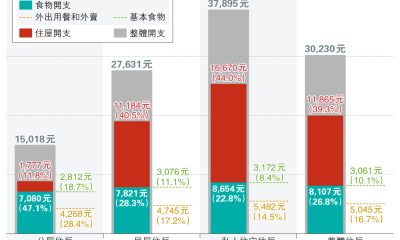

筆者之前引用住戶食物開支資料,指出基層的公屋居民的食物開支,與居屋及私樓居民的絕對值差別不大,是支撐香港美食天堂的社會基礎。這說明香港「食得公平」,也可以說不同階層日常交集,例如茶餐廳、快餐店,各式人等都樂在其中,享受香港各種美食。

類似M形社會的說法,當然與香港「食得公平」相左了。不過,M形社會的說法值得令人警覺,需要深刻反思。

香港社會結構:貧富懸殊但中產無弱化迹象

究竟洪雯及以前一些論者對香港社會結構的評估,是否得到現時蒐集的統計數據的支撐呢?此文提供的數據是筆者單方面猜想,並不一定對;但對進一步探索香港社會結構,應該是有幫助的。

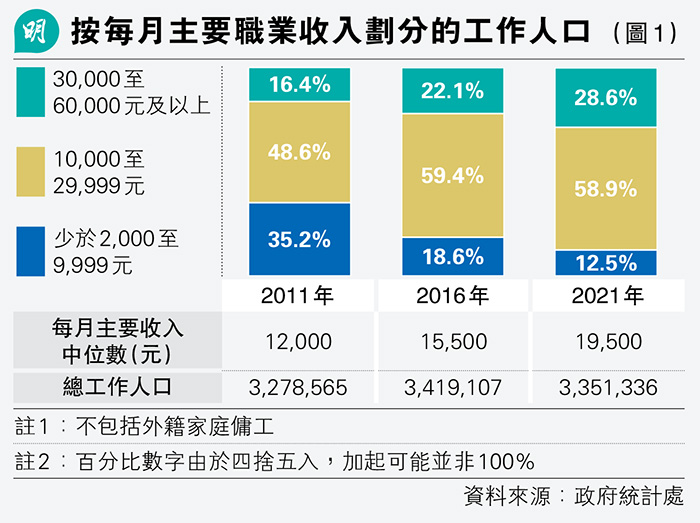

大前研一的「M形社會」大意指中間收入階層人數縮少,其減少部分流向最低及最高階層,變成社會兩極分化。圖1是2011、2016及2021年3次香港人口普查的工作人口,每月主要職業的收入分層的人數變化。圖1的10年時間跨度的3個年份數據,可以大致扣減通脹的影響。圖1看到最低層的少於2000至9999元每月收入,2011年佔327萬工作人口的35.2%,5年後減至佔342萬工作人口的18.6%,再5年後,再減至佔335萬工作人口的12.5%。通脹因素理應不會有如此作用吧!

最重要的是中間階層,筆者將幾個收入分層合併為10,000至29,999元,比例是上升中:由2011年的48.6%,分別升至59.4%(2016年)及58.9%(2021年)。不過,最高收入分層人數的上升比例亦不低,3萬至6萬元及以上的收入層,由2011年16.4%,升至2016年22.1%、2021年28.6%。

圖1的數據顯示一個圖象,就是近20年來少於1萬元月薪的基層人數收縮,中間收入階層稍有擴大,而最多增加的應該是最高薪的收入分層。總之,這些不同收入階層的人口數據,並不支持香港M形社會結構的說法。

香港住戶收入分佈的緬甸大金塔圖象

圖2記錄了3個統計時段,即2001、2011及2021年3次人口普查的住戶每月收入資料。這些人口普查資料,按10組的十等分(即每組佔十分之一住戶)的每月入息所得。筆者不羅列分配後(即除稅及福利轉移)的資料,因為變化並不大。

首先,我們看看圖3,它將最近的一次人口普查,即2021年,按十等分住戶,每個十等分的收入比例由最高的份額,依次疊加上去,依人囗結構的圖形表達出來。這個圖像看似緬甸著名的仰光大金塔。當然,這構圖有點創作成分,但最重要的是更形象地,如圖1資料所顯示,沒有中間收入階層縮小的形態。

跟着,圖2的數據多了2001及2011年,即有20年間3次人囗普查的數字。由於是收入的份額,所以沒有通脹的考慮。3個年度的數字說明,第一,最低20%住戶得到的收入份額少得可憐,由2001年3.2%,到2011年2.7%、2021年2.2%。

第二,中間收入階層,我們分兩個劃分方法:第一個由十等分的第四至第七分組,即40%住戶,另外一個由十等分的第三至第八分組,即60%住戶(每個十等分的具體入息分配,見圖3「大金塔」數字)。兩個劃分均顯示20年間,中間階層並沒有減少的情况。

第三,最高收入20%的收入份額,亦是十分穩定,3個年度均為56%至57%之間。總之,圖2的住戶收入的份額分佈,亦缺乏支撐M形社會的說法。

總結

從附圖的圖象及資料,筆者找不到香港有M形社會結構的證據;也可以說,香港並沒有「兩個香港」。若有一個「精英香港」的話,最高收入的兩成住戶以此稱之,亦不為過。但洪雯所謂的「中產香港」及「基層香港」與「精英香港」的兩極分化甚至對立的現象,不出現於本文所表達的數據之中。

香港住戶收入分佈結構所顯示的社會形態十分穩定,但十分不理想;中間階層佔比,亦不可以說是太小的。從社會結構的形態,香港2021年住戶收入分佈像一個大金塔,其底層佔比太大了。洪雯希望建構一個「橄欖形」社會的目標,遙不可及。

從本文的資料來看,問題不是出在中間收入階層,而是基層原收入分配少得可憐。正如洪雯的「兩個香港」立論,金融中心一定拉大貧富差距。筆者以前亦提過,香港最低時薪42.1元,是少得可憐的待遇。紐約及倫敦也是金融中心,其基層工資亦非如此刻薄。如何改善基層收入是一個大課題,亦是有效解決香港是否M形社會爭論的一個方法。

作者是新範式基金會資深研究員、香港中文大學香港亞太研究所高級名譽研究員

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[王卓祺]