教育

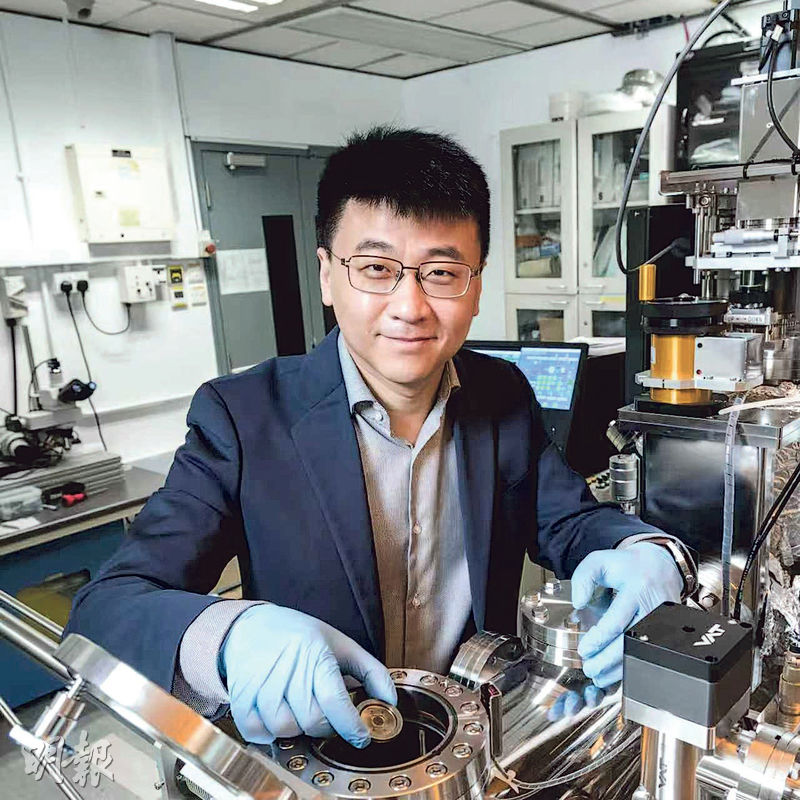

發現鎳氧化物超導 城大學者膺亞洲青年科學家

【明報專訊】12名科學家早前獲本年度「亞洲青年科學家基金項目」嘉許,城大物理學者李丹楓是唯一來自香港院校的得主。2019年李與美國史丹福大學團隊發現「鎳氧化物」在較高的臨界溫度下可變成超導體,是全球首次發現,他其後憑此奪得「楊振寧獎」。回憶過往研究,李丹楓說指導教授曾勸他放棄,但他深信「堅持本身已經是勝利」,寄語新一代科學家永遠保持「求根問底」精神。

科學家上世紀初發現當特定物料低於某溫度,可被激活成超導體,具零電阻及完全抗磁特性。超導體現用於電力傳輸、醫療設備等,由於降溫需耗大量能源,學術界數十年來一直尋找可在較高溫下變成超導體的新物料。

內地大學畢業 美史丹福研究

李丹楓專研材料科學,2008年在浙江大學學士畢業後,先後在理大和瑞士攻讀研究碩士和博士。

他說學術界早年認為鎳氧化物有潛力成為高溫超導體,但研究多年無突破,人們逐漸認定它不可能有超導特質。2017年,李丹楓加入美國史丹福,將鎳氧化物定為研究方向。他已想不起最初如何確立方向,「應該還是一個物理的直覺,很多人覺得不可能,但你選擇怎去相信,還是要看每個人的經驗累積」。他笑言多年來跟材料「打交道」,加上指導教授協助,相信研究終會突破。

相信,不等於一定成功。李回憶中途面對瓶頸,如實驗室設備損壞、研究資金有限,連教授也叫他放棄。「雖然覺得山窮水盡,但科研就是有很大不確定。我當時想法很簡單,如果全世界這麼多人,最後只剩你一個人在堅持,你是不是已經是champion(勝利者)呢?科研有時就是這樣。」

「全世界剩下你堅持」

稱不放棄猶如勝利者

2018年,他首次發現鎳氧化物的超導信號,經9個月反覆驗證,他和團隊2019年發表研究成果。

李還記得那夜凌晨兩點獨自在實驗室,原本正跟母親越洋通電,一發現結果便趕快向母親報喜:「先不說了,我可能要出名。」

稱港優勢在國際化

每個獲選的亞洲青年科學家將獲為期兩年共10萬美元(約77.7萬港元)經費,李丹楓說可助他繼續深化研究。留學歸來做科研的他談到本港優勢在於國際化,學者易到外地交流,認為當局應把握機會招攬人才,尤其基礎研究學者。他稱社會強調科研轉化落地、要立即創造價值,而他則認為基礎研究對「可持續科研」重要,籲當局不要忽略,令「香港走在前面」。

未來科學大獎周今日開幕,李丹楓盼新一代科學家保持對世界好奇心,「科研的路是孤獨的,但只要你有好奇心、真正對它有興趣,你才會感到快樂」。