即時兩岸

沈平追憶舅舅楊振寧:為人寬厚 熱愛藝術 傾心栽培晚輩 (10:00)

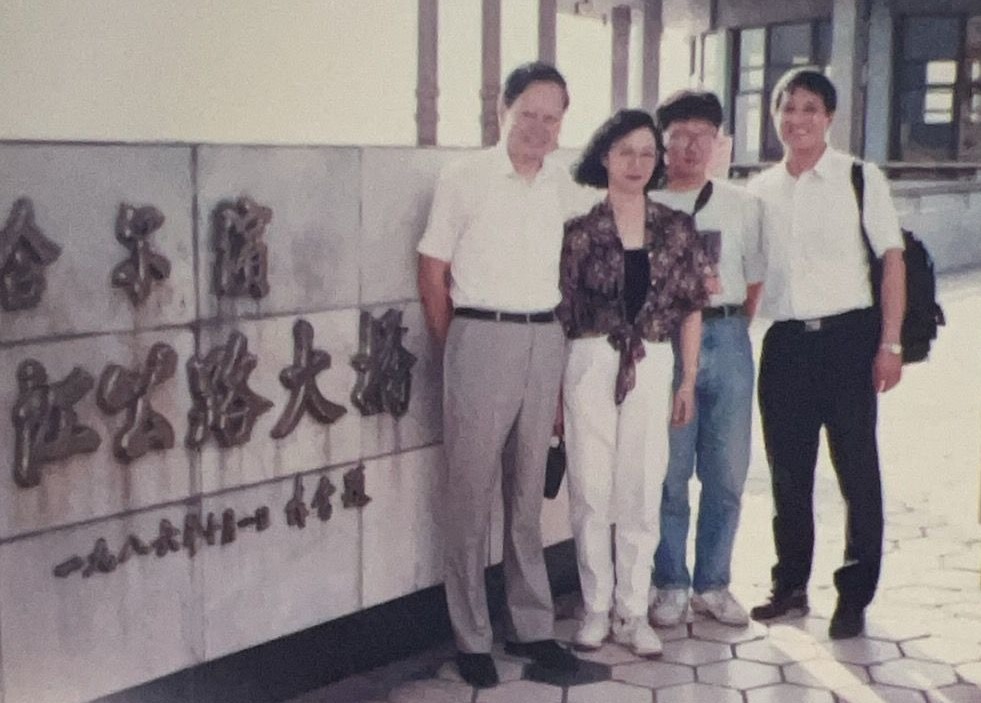

諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日與世長辭。在公眾眼中,他是成就卓越的物理學家;但在家人記憶中,他是一名作風低調、熱愛藝術,並對晚輩傾注心血的長輩。透過其外甥沈平、甥孫沈良的追憶,一個更為立體、溫情的楊振寧浮現在世人面前。

沈平是香港著名水墨畫、水彩畫及油畫家。他1947年生於北京,1963年赴新疆擔任生產建設兵團美術員,1980年來港定居。

談及楊振寧晚年,沈平透露,楊主要由妻子翁帆悉心照料。去年,沈平的母親因無法以手機聯繫上楊振寧,曾憂心忡忡地透過清華大學轉交書信,後來獲得回信。

沈平與楊振寧初次見面,是文革結束後在新疆由外事辦安排的機會。「那時只知道他是拿了諾貝爾獎的科學家,談不上多深的感情」,隨着八、九十年代沈平移居香港,舅甥倆的關係日益緊密。

回憶與大舅楊振寧數十年來的相處,沈平稱對方雖為國際級科學家,但為人「做事嚴格,寬厚隨意」。他談及一件往事:某年他陪太太至吉林延邊就醫,楊振寧趁五一假期特地飛往當地探望,並特別叮囑「不要驚動當地政府」(楊當時仍是外籍身分),作風低調。

楊振寧十分重視對家族晚輩的教育,上世紀80年代,楊振寧擔任中文大學博文講座教授期間,每年暑假都與沈平的兒子沈良同住。

在沈良記憶中,雖然大舅公工作繁忙,也總會抽出時間教他讀唐詩、解數學、探物理,更會細細講說做人的道理,「是我生命中影響我最深的人」。中學時期,沈良還曾協助楊振寧翻譯演講稿,並刊登於《明報》月刊,這段經歷讓他獲益良多。

1994年,楊振寧親筆寫信祝賀沈良考入中文大學,信中語重心長地叮囑:「大學三年(當時香港的大學3年制)加上以後的三四年,是學習效率最高的時期,必須抓住機會、充實自己。」

在沈良眼中,大舅公雖長年在西方從事研究,卻十分重視傳統文化與家庭生活。在那個尚未數碼化的年代,他特意購置錄影機來拍攝保存家庭影像,並與晚輩分享照片中的點滴回憶。下班後的他生活簡單,喜歡坐在家中吃花生,與家人閒話,那份輕鬆自在,是沈良記憶中最動人的生活圖景。

儘管身為諾貝爾獎得主,楊振寧對藝術懷有深厚的興趣。沈平透露,楊振寧生前收藏大量畫作,其中包括吳作人、吳冠中等知名藝術家的作品。他對沈平的畫家事業更是全力支持,不僅親自為其畫展剪綵,更主動邀請許多人前往參觀。

楊振寧曾在一場致辭中,闡述他對科學與藝術關係的理解:「科學與藝術是相通的,都是要創造。但也有不同,就是做科學要把人們不理解的東西搞明白,但藝術的東西恰恰相反,把人們都明白的東西搞得不明白。」

(明報記者)

相關報道:

奠粒子物理基石 楊振寧逝世 首華人諾獎得主 享壽103歲

楊振寧與港結緣一甲子 64年演講二萬人到場 曾中大共事 楊綱凱:具儒家品味