觀點

洪雯:重塑階層流動 構建「橄欖形社會」 (四)

【明報文章】4年前,我參選立法會議員時,提出了「彌合兩個香港」的政綱。這份政綱來源於我在2021年出版的《兩個香港的彌合之路:拆解經濟深層次矛盾》一書,期望改變香港發展模式,彌合「一號香港」(或「精英香港」)與「二號香港」(或「基層香港」)之間日益擴大的鴻溝。

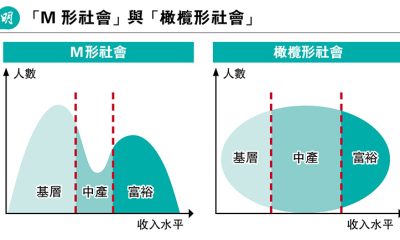

事實上,中產階層是社會裏介於精英與基層之間的連接部位,是防止階層斷裂的「黏合劑」。正是因為中產階層沒能成長壯大,甚至出現萎縮,精英與基層之間的連結部位縮小,社會結構出現了中間塌陷、兩極分化趨勢,從而裂變成「兩個香港」。

一個願景 兩條路徑

欲彌合「兩個香港」,最有效方式便是培育並擴大中產階層。當基層和青年人逐漸向上流動、中產階層在社會的比例逐漸上升,最終超越基層和富裕階層,成為社會主體時,社會結構將呈現中間大、兩頭小的「橄欖形」。

所以,彌合「兩個香港」的必經之途,便是推動向上的階層流動,扶青年和基層「上流」,培育和壯大中產,最終形成一個「橄欖形社會」。這便是我作為立法會議員為自己訂立,並為之竭力的政策願景。

循着上述思路,通過這幾年在立法會的親身實踐,我嘗試建構起一套彌合「兩個香港」的論述,包括一個願景和兩條路徑(見圖)。一個願景,便是重塑階層流動、構建「橄欖形社會」。而在這一願景下,有兩條實踐路徑:其一,調整建屋模式、搭建房屋階梯,並賦能市民,讓他們一步步向上走,成為中產,實現安居;其二,推動香港經濟結構轉型,從單一的財富推動型,轉向多元動力驅動,搭建多元的中產就業階梯,讓市民樂業。一個願景及兩條路徑,是為了讓每個社會成員都看到拾級而上的希望,尋回安居樂業的「香港夢」。

5對辯證關係 指引變革方向

拙作《重塑階層流動:從「兩個香港」到「橄欖形社會」》,正是對這一個願景及兩條路徑的詳細論述。在該邏輯框架下,我在書中重點剖析了5對辯證關係;釐清這些辯證關係,將為重塑階層流動奠定根基。

(1)安全網vs.階梯

「兩個香港」的形成與撕裂,原因在於階層流動停滯、中產出現萎縮、社會兩極分化。我認同通過再分配編織「安全網」,為弱勢群體「兜底」,是促進社會公平正義、構建「橄欖形社會」的重要基礎。但我們必須清醒認識到,單靠福利和再分配,不足以培育和壯大中產。只重視安全網,卻忽視搭建階梯來推動向上的階層流動,只會讓基層坐大。

構建「橄欖形社會」的關鍵,不僅僅是存量資源的再分配,更在於創造增量、重塑階層流動。我們在提供社會「安全網」的同時,應搭建階梯、打通向上流動通道,讓具備條件的市民能藉階梯一步步向上走,最終脫離對福利的依賴,實現階層躍升。

(2)財富推動vs.多元動力驅動

隨着經濟結構單一化和空心化,香港愈來愈走向財富推動型的經濟體。本地經濟增長更多依賴金融資產和房地產價格上漲,而不是技術升級、生產力提升或實體經濟擴張。在個人收入方面,「以錢賺錢」的財富效應,比通過勞動獲得的收入更為顯著。這種模式加劇了社會兩極分化、窒礙階層流動,導致了「兩個香港」的裂變。

欲彌合「兩個香港」,我們已無法再依賴日趨單一的產業格局來應對未來國際挑戰、來滿足全體市民向上流動的需求。香港亟待開拓新經濟增長點,讓經濟邁向適度多元化和實體化,塑造能夠適應現代國際競爭的產業格局,讓不同背景、不同能力的市民,尤其是青年人,都能夠找到發展機遇,循着多元就業階梯拾級而上。

(3)需求驅動vs.願景驅動

一直以來,作為自由經濟的典範,香港發展模式主要是「需求驅動」、跟着市場走,不太會提出一些宏大願景、產業藍圖,然後用政策手段去推動落實願景。這種模式過去曾經很成功,但在今日的國際局勢、競爭態勢和科技趨勢下,香港已難靠市場自行摸索,去維持舊有競爭優勢和創造新發展動能,去克服社會兩極分化和階層差距擴大的趨勢。

香港需啟動範式轉移,走向「願景驅動」與「需求驅動」相結合的雙輪驅動發展模式。在這個新範式下,我們需要提出長遠發展願景,提出能夠感召社會、振奮人心的「大夢想」,制訂達至夢想的頂層設計;同時,結合短期的需求變化趨勢,尊重市場規律。雙輪模式將從跟着市場需求走,轉變為引導市場需求走,推動市民向上流動,讓市民看見願景、看見希望。

(4)金融作為目標vs.金融作為工具

願景驅動的發展模式,並非單純提出一個宏大目標,而是必須同時提出實現願景的頂層設計,包括路線圖和時間表。在該模式下,金融、公共財政、城市規劃、基建建設、人力資源等,均成為實現願景的工具和手段,成為路線圖的重要內容。每個政策範疇均在共同願景指引下發展,而不是各行其是。

而金融作為本港核心競爭優勢,具有為各產業發展「輸血」的作用,更是核心政策工具,為搭建房屋和就業階梯、推動階層流動服務。也就是說,彌合「兩個香港」,並非去抑制「一號香港」的發展,而是用好「一號香港」,讓「一號香港」為「二號香港」服務,讓「兩個香港」協同發展、共享價值,走向「橄欖形社會」。

(5)抓小放大vs.抓大放小

事實上,「抓大放小」正是落實雙輪驅動模式的關鍵。願景驅動模式極為考驗政府的長遠判斷力,需要政府有強勁的貫徹執行力,以及動員和引導市場的能力。也就是說,我們需要強而有力的決策和推進機制去「抓大」,引導社會需求,整合各方資源,去落實大項目、實現大遠景。同時,我們需要鬆綁放權,從微細監管的死胡同走出來,將創新創意和市場活力,從僵化教條的重重監管、層層審批的桎梏中釋放出來。通過「抓大」與「放小」的結合,實現「靈巧管治」,既確保發展方向不偏移,又能釋放市場活力。

探索改革方向 讓社會煥發生機

五方面的辯證關係,旨在為香港探索未來改革方向、探索有香港特色的資本主義發展路徑——在「有為政府」與「高效市場」協同下,搭建房屋和就業階梯、重塑階層流動,讓社會煥發新生機。這是對「兩個香港」割裂現狀的修復,也是對「橄欖形社會」理想藍圖的踐行。下周續談。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]